課題番号:1217

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

東北大学

(2)研究課題(または観測項目)名

海底地殻変動観測システムの高度化

(3)最も関連の深い建議の項目

- 3.新たな観測技術の開発

- (1)海底における観測技術の開発と高度化

- ア.海底地殻変動観測技術

(4)その他関連する建議の項目

(5)本課題の5か年の到達目標

GPS/音響観測の定常的なキャンペーン観測を1観測点あたり年に1~2回行う体制は既に整ったが、観測点数を大幅に増やしたり観測頻度を上げることは、コスト的に当面困難である。こうした観測条件下で、観測される変動ベクトルの信頼性を上げるには、現在数cmに留まっている繰り返し観測精度を大幅に向上させることが急務である。

これまでの解析から、繰り返し観測の精度を低下させる最大の要因は海中音速の水平方向の不均質であることが明らかになっている。こうした音速不均質の影響を軽減する手段として、1観測点あたりの海底局の台数を既存の台数よりも増やし、海底局アレイ配置と海上ブイの観測位置を工夫する方法が考案されている。5ヵ年の到達目標は、重点観測点において追加の海底局を設置しこの方式に沿った観測を行い、測位精度の大幅な向上が可能なことを実証すると共に、アレイの配置など、より条件の良い観測形態を確立することである。また、それを実践し、比較的短い期間の繰り返し観測により、宮城県沖のプレート間の固着状態を明らかにする。

一方、上記のGPS/音響観測と並行して、短基線の海底間音響測距観測の技術開発を行う。これは海底断層などによる変位の局在化が期待される箇所を跨いで2台以上の音響装置を海底に設置し、両者間の距離をモニターすることにより断層運動を検出するものである。現在機器自体の開発は完了しており、1 km程度の基線長において2-3 cmの観測精度を達成している。5ヵ年の到達目標は、観測精度を左右する海底付近の温度変化の特徴を把握して適切なモデル化を行うことにより、観測精度を1 cm以下に向上させ、想定される変動量が小さい断層運動の検出を可能にすることと、観測対象の自由度を上げるため、比較的長い数km以上の基線でも同様の精度を達成できる観測形態を確立することである。

また、海底上下変動を検知するための精密海底圧力観測に着手する。海底の圧力データには、海底の上下変動とともに海洋の変動現象が記録されるため、これらの影響を除去するためのデータ処理・解析手法の開発を進める。5ヵ年で、海洋変動が海底圧力データに及ぼす影響の時空間スペクトルの特徴を解明し、海洋変動過程を圧力データから除去する方法の確立を目指す。海洋変動過程を把握することは、上記の海底間音響測距観測の高精度化にも貢献するため、圧力観測と音響測距観測とを並行して行うことにより、海底の上下・水平変動を同時にモニタリングする技術の実現につながる。

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21年度においては、GPS/音響観測の1観測点に多数の海底局でアレイを組むのはコスト的に困難なので、宮城県沖で最も大きな変位が期待される方向に沿って海底局を線上に並べ、その一次元方向の変位と音速不均質を同時に計測できるかどうかを検証する。春に予定されている航海で海底局を線上に追加設置し、2日程度のキャンペーン観測を行う。秋にも同じ観測点で継続観測を行い、その繰り返し観測精度を見積もる。この観測方法が期待通りに機能すれば、翌年以降の継続観測に資するため、追加した海底局は設置したままとする。問題があれば追加した海底局は回収し、より最適な配置になるよう再設置する。短基線音響測距に関しては、音響装置の吊り下げ曳航試験で最大測距距離を確認した後、それに近い基線長で実際の海底で1日程度の連続試験観測を行う。同時に、海底音響装置に温度計を装備し、温度計アレイでの海水温の時空間変化をモニターし、水温変化による短基線測距への影響を見極め、以降の観測形態の改良に役立てる。圧力観測に関しては、日本海溝周辺において試験観測を開始するとともに、これまでに得られている圧力データを再解析した結果と気象・海洋モデルからの予測値との比較により、海洋変動起源の圧力変動の周期特性の解明を行う。それと並行して、圧力計センサーの長期安定性を調べるための室内実験を行う。

平成22年度においては、GPS/音響観測について、宮城県沖での一次元方向の水平変動観測を継続し、前年度の観測結果との比較によって、試験的に1年間の変位の検出を試みる。十分な精度が達成されるようであれば、海底局アレイを二次元の配置とし、地震時の面的な変動の検出にも対応できる体制をとる。また、海底間音響測距に関しては、局所変位が存在する可能性のある宮城県沖の分岐断層沿いに音響装置を設置し、このような地形の複雑な海域においても十分な測距精度が達成されうるかを試験観測により調べる。一方、圧力観測に関しては、昨年度からの試験観測によるデータを解析し、海洋変動の影響の除去が可能かどうかの検証を行うとともに、そうした影響を受けにくい観測形態についても考察し、今後の観測に反映させる。また試験観測も継続して行う。

平成23~25年度においては、宮城県沖でのGPS/音響観測を継続して実施し、観測自体の高精度化と長期データの蓄積を通して、精度の高い水平変動ベクトルを得る。海底間音響測距については、分岐断層における観測とは別に、海溝を跨いだ観測を1年程度の長期間行い、GPS/音響観測や陸上変位データとの併合処理により、海溝から陸に至るまでの歪み蓄積の空間分布を明らかにする。圧力観測については、特定海域への圧力計の定期的な設置・回収、および適切な海洋変動成分の除去によって海底上下変動の検出精度を向上させることで、GPS/音響観測や海底間音響測距では検出が困難なすべり現象等に伴う微小上下変位の検出に努め、プレート間の歪蓄積過程の解明に資する。

(7)平成21年度成果の概要

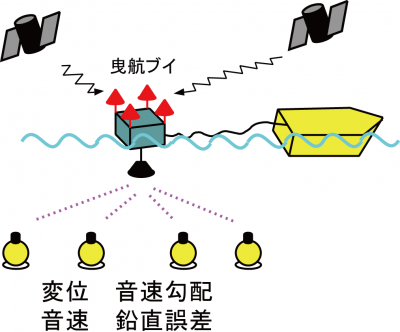

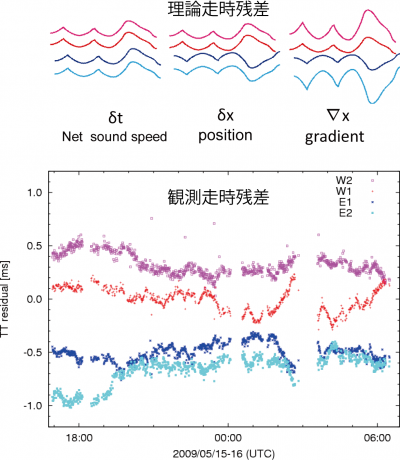

宮城県沖の観測点に、4台の海底局を変位が予想される方向に1列に並べて設置し(図1)、それらに対しGPS/音響方式の海底地殻変動観測を実施することにより、測位精度を左右する音速の不均質構造と海底局の変位の分離が可能かどうか検証した。その結果、音速の不均質場に、第一次近似である傾斜では表現しきれない変動が見られることを見出した(図2)。そのことから、両者を精度良く分離するためには、より高度な観測形態が必要であることを示した。

福島県沖に2006年6月に設置し、バッテリの切れた海底局3台の音響切り離し回収を試みた。切り離し用のバッテリは、消耗した測距用バッテリとは別系統であるが、設置後4年半経過しても電蝕による切り離しが可能であることを示した点で、今後、海底局の再利用によるベンチマーク継続への可能性を示唆するものである。

日本海溝を対象とした大深度に耐えるチタン球の海底間音響測距装置を開発した(図3)。測距限界距離の試験観測を行った結果、斜め距離5kmでの通信に成功し、中継装置を設けることにより、日本海溝をまたぐ計測が原理的には可能であることを示し、今後の観測計画へ反映されることになった。

将来、GPS/音響方式による海底地殻変動長期連続観測を行う場合に向けたブイの係留形態の一つの選択肢である、自律浮上・沈降ブイのプロトタイプを作成し、海域において試験観測を行った(図4)。計4リットルの浮力調節装置を装備し、予めプログラムされたタイムテーブルに従い、自動で浮上・沈降を繰り返しながら観測が継続できることを確認した。また、FRP製の耐圧容器で、水深50mまでの耐圧性能があることを実証し、係留形態についての自由度を与えた。

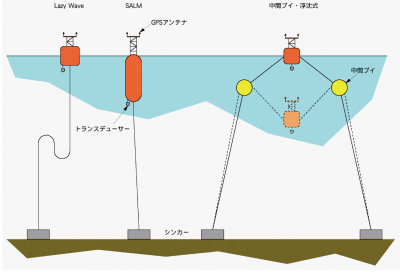

上記浮上・沈降形態の他、様々な係留形態が選択肢として存在する。安定・安全性と観測精度の兼ね合いから、幾つかの形態について数値シミュレーションによる概念設計を行い、それらの長所・短所の検討を行った。浮力が上部と下部で異なる係留索を利用して拘束の弱い係留を行うLazy Wave方式、ブイに強い浮力を与えて短い係留索で拘束の強い係留を行うSALM方式、および浮上・沈降しながらも2つの中間ブイを介して拘束の強い係留のできる中間ブイ方式の3通りについて、海流の速度を変えながらシミュレーションした結果、設置の容易さ、安全性、定点保持の拘束性などの条件を総合すると、SALM方式が最も実現性が高いと判断された(図5)。

短周期圧力変動も観測できる海底圧力計を開発した。サンプリングを最大10Hzとし、これまでエイリアシングを起こしていた地震時の海中圧力の変化を捕えることに成功した。また、複数の海底圧力計によるアレイ観測を開始し、ほぼ半年に一度の頻度で入れ替えを行い、継続観測を行っている。

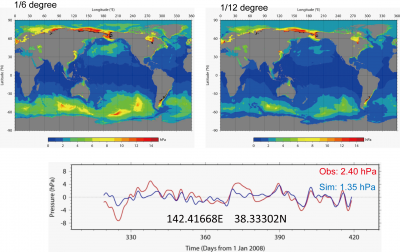

海底圧力データから地殻変動成分を抽出するための、海洋変動予測モデルによる海底圧力変動予測を数値シミュレーションにより行った。観測された圧力データから潮汐成分などを取り除いたものと、シミュレーション結果は概ね良い一致を見せ、地殻変動成分の抽出に一定の目処が立った。また、計算の格子間隔を細かくするよりシミュレーションの精度が劇的に向上することが示され、今後より大型の計算機で計算することにより、さらなる精度向上が見込めるとの結論を得た(図6)。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- Fujimoto, H., M. Kido, Y. Osada, K. Tadokoro, T. Okuda, Y. Matsumoto, and K. Kurihara, 2010, Stable atitude of benchmarks for GPS/acoustic seafloor positioning confirmed after the 2004 M7-class earthquakes off Kii peninsula, submitted to Deep Sea Res.

- Hino, R., S. Ii, T. Iinuma, and H. Fujimoto, 2009, Continuous long-term seafloor pressure observation for detecting slow-slip interplate events in Miyagi-Oki on the landward Japan Trench slope. Journal of Disaster Research, 4, 72-82.

- 長田幸仁, 木戸元之, 藤本博己, 金田義行, 2009, 海底間音響測距装置の開発, 日本地震学会2009年秋季大会.

- 木戸元之, 長田幸仁, 藤本博己, 2009, GPS/音響方式による海底地殻変動観測の精度改善への取り組み, 日本地震学会2009年秋季大会.

- 猪井志織, 飯沼卓史, 稲津大祐, 日野亮太, 藤本博己, 2009, 海陸地殻変動連続観測データを用いたプレート間すべり推定に関する数値実験, 日本地球惑星科学連合2009年大会.

- 稲津大祐, 日野亮太, 藤本博巳, 2009, 高精度海洋モデルによる海底鉛直地殻変動の検出法の開発, 日本地震学会2009年秋季大会.

- 稲津大祐, 日野亮太, 藤本博己, 2009, 高精度海洋モデルによる海底鉛直地殻変動の検出法の開発, 第112回日本測地学会講演会.

- Inazu, D., R. Hino, and H. Fujimoto, 2009, Ocean bottom pressure modeling for detection of seafloor vertical deformation, AGU Fall Meeting, G53D-0700, San Francisco, CA, USA.

- Inazu, D., R. Hino, and H. Fujimoto, 2010, Ocean bottom pressure modeling for detection of seafloor vertical deformation, PO35L-08, Portland, OR, USA.

- 伊藤喜宏,長田幸仁,木戸元之,稲津大祐,内田直希,日野亮太,藤本博己,鈴木秀市,対馬弘晃,東龍介,鈴木健介,古賀祥子,猪井志織,辻健,中山典子,芦寿一郎, 2010, 海底圧力・地震観測に基づく日本海溝陸側斜面下のゆっくり地震, Blue Earth 10要旨集, BE10-06.

- 藤本博己,2009, 海底地殻変動観測,地震2,61S, S69-S74.

(9)平成22年度実施計画の概要

GPS/音響方式の海底地殻変動観測においては、音速場の不均質の影響を精度よく補正するため、従来の曳航ブイの海上局に独立したブイを加えた同時観測が可能となる、短期係留ブイの作成を行う。この際、本年度の成果である浮力調節ブイと係留シミュレーションの結果を最大限利用する。

海底間音響測距装置については、大深度・長距離での観測を成立させるための、中継局を用いた観測形態を工夫し、短期試験観測をしながら、その観測精度を検証する。

既にベンチマークとして設置してある海底圧力計を定期的に入れ替え、得られた連続データから、様々なタイプの地殻変動の検出を試みる。

大型の計算機を用いた、より細かい格子間隔での海洋変動のシミュレーションを行い、上記圧力データの補正に役立てる。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

藤本博己・木戸元之・長田幸仁・伊藤喜宏・日野亮太・稲津大祐・他

他機関との共同研究の有無

有

東京大学地震研究所(2名)、海上保安庁(1名)、国土地理院(1名)、海洋研究開発機構(2名)(11)問い合わせ先

- 部署名等

東北大学大学院理学研究科 地震・噴火予知研究観測センター - 電話

022-225-1950 - e-mail

zisin-yoti@aob.geophys.tohoku.ac.jp - URL

図1:

1列に組んだ海底局アレイでの観測

図2:

得られた観測走時残差(下)と音速不均質が傾斜で近似できる場合の理論走時残差(上)

図3:

大深度用チタン製海底間測距装置

図4:

自律浮上・沈降ブイ

図5:

数値シミュレーションを行った3種類の係留形態

図6:

シミュレーションに基づく海底圧力変動のRMS振幅(上)。格子間隔を細かくすると変動が小さくなり観測と整合する。日本海溝における実測データとシミュレーション結果の比較(下)。