課題番号:1301

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

秋田大学

(2)研究課題(または観測項目)名

東北日本弧の詳細な地殻比抵抗構造の解明

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (1)日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

- ウ.広域の地殻構造と地殻流体の分布

(4)その他関連する建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (1)日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

- イ.上部マントルとマグマの発生場

- エ.地震活動と火山活動の相互作用

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- ウ.ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

(5)本課題の5か年の到達目標

地殻内では応力の蓄積だけではなく、流体(水)の存在が岩石破壊や断層運動を引き起こす上で大きな役割を演じていると考えられる。地上から観測できる物理パラメータの中で最も敏感に地殻内流体を検知できるのが比抵抗であることから、秋田大学では、広域の地殻構造と地殻流体の分布を探るために広帯域電磁探査法(MT法)を用いて深部比抵抗構造探査を行う。

新たな地震及び火山噴火予知のための研究観測計画でも引き続き秋田大学は東北地方の研究観測を担当する。これまでに秋田大学が観測を行った地域は秋田県中央部と東北脊梁山脈の一部に限られているが、東北地域のより広範囲にわたる深部比抵抗構造を解明することが5ヵ年の研究計画の目標である。これまでと同等の方法で地下比抵抗構造の解明を目指すが、新しい視点やより効果的な方法を模索しながら研究観測を遂行することを計画している。また、東北地方の一部地域ではこれまでに東北大学、東京工業大学、産業総合研究所、防災科学技術研究所が取得した比抵抗構造解明のための既存データが存在し、これらのデータも統合して精密モデルを構築することも考えている。

新たな地震・火山噴火予知計画とは別に、地震調査研究推進本部の主導による日本海東縁の歪集中帯の研究観測も東京大学地震研究所を中心に遂行されている。この計画に基づき、鳥海火山を東西に横切る秋田・山形県境付近の深部比抵抗の観測が平成20年度に着手された。この観測研究は平成21年度以降も山形県周辺で実施され、秋田大学はこの計画にも積極的に参加する予定である。山形の歪集中帯のデータは秋田のデータと統合して深部地殻構造の解析を行うことが可能である。

観測機材は国立極地研究所より借用している2台のPhoenix社のMTU-5を中心に使用する。観測期間は毎年5月から11月までとし、機材の電源となるバッテリーを多く使用して一つの観測点について10日間程度連続観測を行う。また、状況に応じて他の研究機関より観測機材を複数台借用して効率的に観測を行う予定である。

また、秋田大学の学部生や大学院生にもできるだけ観測に参加してもらい、深部比抵抗構造観測機材の設置方法や観測するための基礎技術を身につけ、データ処理により構造解析もできる人材を育てる努力を行う。

(6)本課題の5か年計画の概要

秋田県内でまだ観測していない地域から観測を始め、東北地方全体の地下比抵抗構造をある程度の解像度で明らかにすることが5カ年計画の最終的な目標である。

平成21年度は、秋田県にかほ市の海岸から、秋田県横手市の東北脊梁山脈の麓までの東西測線上(ほぼ北緯39度15分上)で観測を行う。この測線は歪集中帯比抵抗構造解明計画に基づく鳥海火山を横切る測線と、秋田大学がこれまでに観測してきた測点の間を埋めるような東西方向の測線にあたる。

平成22年度は、平成21年度に引き続いて秋田県南部を中心に観測を行い、前年から取得したデータの解析を平行して行う。また、平成20年岩手・宮城内陸地震震源域の比抵抗構造探査を行ったが、小規模の追加観測を行い、震源域周辺の比抵抗構造をさらに精密化する。

平成23年度は、これまでに取得した秋田県中南部のデータを用いて、精密な3次元モデル構築を目指した解析を行う。平成20年度までは2次元モデルを並べて擬似3次元モデルとしたが、このモデルを精密化し、真の3次元モデルの構築を目指す。必要であれば秋田県中部および北部で追加観測を行う。

平成24年度は、岩手県、宮城県、山形県等で行われた他の研究機関による深部比抵抗探査の結果と、秋田県のデータで得られた結果を集中的に吟味する。これは、周辺地域で得られた深部比抵抗構造の特徴が、秋田県内で得られた構造と連続的に続いているかどうかをチェックするためである。特に、微小地震の発生地域に着目した比抵抗構造の特徴、および活火山との関連性に着目した特徴を抽出することに主眼を置く。平成24年度も必要であれば追加観測を行う。

平成25年度は、5カ年計画のまとめに重点を置く。平成24年度に引き続き、必要な追加観測を行う。秋田大学の深部比抵抗観測と、これまで他機関が行った東北地方の比抵抗構造観測の結果を統合して吟味し、東北地方の比抵抗構造の特徴を総括する。

(7)平成21年度成果の概要

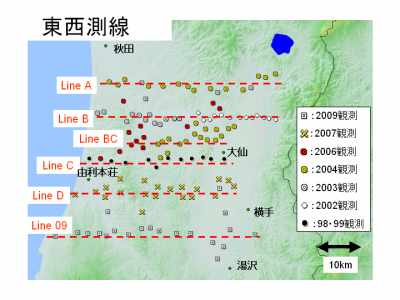

平成21年度は当初の予定通り,秋田県南部において,ほぼ北緯39度15分上を中心に広帯域比抵抗電磁探査(MT法)を行った。新たに取得したデータを加え,これまでに取得したデータも合わせて2次元解析を行った。秋田県の比抵抗構造の走向はほぼ南北,場所によっては10~20度時計回りに振れる方向にあるが,今回は東西方向測線だけでなく,南北方向の構造のつながりをチェックするため,南北方向にも測線を設定して解析を行った。2次元から外れた構造に対しても,TMモードを用いれば測線直下の構造の再現性がよいことから(Wannamaker et al, 1984),今回はTMモードを用いて解析を行った。図1には今回の解析に用いた観測点と東西測線を示す。南北測線についても解析を行ったが,東西測線による構造と矛盾のないモデルが得られた。

図2に,6本の東西測線による地下30kmまでの東西比抵抗断面を示す。比抵抗構造解析のインバージョンはOgawa and Uchida (1996)のコードを用いた。観測点は断面の上に黒い逆三角印(▼)で示した。比抵抗モデルは,これまでよりも小さな比抵抗ブロックを設定し,解像度を上げ,再解析を行って決定した。

得られた比抵抗モデルの特徴は以下のとおりである。

(1) 秋田県の西側沿岸部の浅部(5~10km)には南北方向に低比抵抗帯が連なっている。この低比抵抗帯は,北由利衝上断層や中帳断層,鳥田目断層などの断層や,褶曲構造による破砕帯に水が蓄えられている部分,あるいは,日本海形成時に発達した堆積盆に相当すると考えられる。

(2) 地殻中部に見られる高比抵抗ブロックは,比較的硬い基盤岩を示している可能性が高い。特にline C,line D,line 09に見られる高比抵抗ブロックの位置は,重力測定によるブーゲー異常が高い部分と一致している。

(3) 今回得られた比抵抗構造はどの断面においてもモホ面の存在する地下30km付近が低比抵抗を示している。Nakajima and Hasegawa(2008)による東北地方のS波速度構造はモホ面付近で低速度を示す。低速度領域と低比抵抗領域が良い対応を示しており,この領域はマントルウェッジからの流体の上昇に伴う部分溶融帯を示す可能性が高い。

(4) 本蔵(1991)により地震活動が高比抵抗と低比抵抗の境界付近で起こる傾向にあることが指摘された。その後の地震活動域における比抵抗探査の結果はこの特徴を追認する場合が多い。今回の比抵抗モデルと地震活動の関係も,高比抵抗と低比抵の比抵抗境界で地震活動が活発である。

さらなる検証が必要となるが,以上の特徴(2)と(3)はこれまで注目されておらず,平成21年度における成果として重要なものであると考えられる。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

(9)平成22年度実施計画の概要

平成22年度は,当初の予定通り,秋田県南部において広帯域比抵抗電磁探査(MT法)の観測点を増やす。平成21年度はほぼ北緯39度15分に沿って観測を実施したが,平成22年度は北緯39度10分の東西測線に沿った観測を行うことを考えている。この予定測線のすぐ南側では,平成20年度に山形-秋田県境での観測がある。この観測は歪集中帯の調査の一環として東京大学地震研究所を中心として実施された。また,予定測線の東側では,Mishina (2009)により報告されている焼石岳付近を通る東北脊梁山脈から岩手県に延びる東西測線の観測がある。これらの観測データと接続して解釈を行うことにより,地下比抵抗構造の総合的な解釈が可能になると期待できる。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

西谷忠師、筒井智樹、坂中伸也、網田和宏(秋田大学工学資源学部)

他機関との共同研究の有無

有

京大(大志万・吉村)、東大(上嶋・小河・長谷・相澤)、北大(茂木・山谷)、東京工大(小川)、神戸大(山口)、鳥取大(塩崎)(11)問い合わせ先

- 部署名等

工学資源学部地球資源学科 - 電話

018-889-2381 - e-mail

nisitani@ipc.akita-u.ac.jp - URL

秋田県で実施されたMT法による観測点。

比抵抗モデルを作成した東西測線を示す。

秋田県内の東西方向の比抵抗断面。

平成21年度(2009年度)は主に09測線で新たにデータを取得した。