課題番号:1401

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

東京大学地震研究所

(2)研究課題(または観測項目)名

地震活動・火山現象のモニタリングシステムの高度化

(3)最も関連の深い建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (1)地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

- ア.日本列島域

(4)その他関連する建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (1)地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

- イ.地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

(5)本課題の5か年の到達目標

各大学との共同研究を進めて、日本列島域を対象とした地震活動・火山現象のモニタリングシステムを高度化する。具体的には、地震だけでなく火山観測点のデータ流通を推進し、基盤的調査観測網や気象庁、大学等の地震・火山観測点の波形データのデータ流通ネットワークを構築する。また、それから得られる震源位置やメカニズム解などの震源情報をモニタリングし地殻活動ならびに火山現象の状況を概観できるシステムを開発する。地震や火山の長周期波動場のモニタリングのための手法、即時的震源情報の提供とそれによる地殻活動・火山現象モニタリング手法等を開発する。火山においては表面現象観測などの地震以外の観測に基づく火山固有のデータによるモニタリング手法を開発する。

(6)本課題の5か年計画の概要

本計画では5年間を通して、各大学と共同で以下のテーマについての研究を行う。

・高速広域ネットワーク上での地震データ相互交換システムを、より安定かつ高度なものに改良するとともに、多項目観測に対応するデータ交換システムを開発する。(H21-25)

・日本列島規模の地震・火山データ流通網から得られる震源位置やメカニズム解などの震源情報をモニタリングし、火山活動を含む地殻活動の状況を概観できるシステムを開発する。(H21-25)

・地震や火山の長周期波動場のモニタリングのための手法の開発。(H21-25)

・即時的震源情報の提供とそれによる地殻活動・火山現象モニタリング手法の開発。(H21-25)

・火山における表面現象観測など、地震以外の観測に基づく火山固有のデータによるモニタリング手法の開発。(H21-25)

・衛星テレメタリングシステムの更新による地震・火山機動観測の高度化およびデータ流通の強化。(H21)

(7)平成21年度成果の概要

地震データ流通のための高速広域ネットワークとしてはJDXnetが運用されている。このJDXnet上のデータ相互交換システムの改良および多項目観測化について、まず東大地震研で、従来はインターネット上で運用してきた地震観測データのチャネル情報管理システム(CIMS; Channel Information Management System)を、高速広域ネットワーク上で運用するための仕組みについて検討を始めた。また地殻変動等長周期のデータに関して,全国の関係機関間でのデータ相互交換の可能性を探るため,既存の地震データ相互交換システムのスキームを用いた流通実験を行った.具体的には,九州大学,名古屋大学,東京大学地震研究所,東北大学,北海道大学,国立天文台水沢VERA観測所,地震予知総合研究振興会の運用する地殻変動等観測施設のデータを地震データ相互交換システム上に流通させるとともに,それを取得してデータベースに取り込む作業を実施した.この結果,高速広域ネットワークを用いたデータ相互交換システムは,地殻変動のような長周期のデータに関してもデータ流通を安定的に行うことが可能であり,今後のデータの一般公開に向けた流通・一元化を行うに問題がないことが確かめられた.このほか、WINフォーマット(データ交換システム上の標準データ形式)のデータを扱うソフトウェア系であるWINシステムは従来32ビット環境のみにしか動作しなかったが、九州大学ではこれを64ビット環境に対応させる作業を開始し、2010年2月までに16のソフトウェアについて64ビット環境対応を行った。近年安価になってきた高性能・大容量メモリの64ビット環境のコンピュータ上でもWINシステムが使えるようになり、その結果、データ解析を効率良く進めたり、大容量のメモリ上での新たなリアルタイムデータ処理ソフトウェアの開発につながる可能性がある。さらに近年携帯電話のデータ通信に定額料金プランが設定されるようになり,データ通信専用端末(データカード)を用いて地震等のデータを連続して送信することが,現実的な価格で可能となったが、九州大学では携帯通信等各社のサービスと製品を利用して実験を行った。その結果、とりあえず最適な構成として、データ変換装置の白山工業社製LS-7000XT,地震計Lennartz社製LE3Dlite(1Hz3成分)、32Wのソーラーパネル、 docomo社のL-05A、ルータとしてアイオーデータ社製のDCR-G54/Uを採用している。このシステムにより,月5000円程度の定額データ通信量を支払うことで,携帯電話データ通信サービスエリア内であれば3ch100Hzの地震データをセンターに簡便に伝送をすることができるようになった。なお、データ流通網の利用促進を図るため、2010年3月に「データ流通のデータ流通網への参加のためのワークショップ」を開催して情報交換を行った。

日本列島規模の地震・火山データ流通網から得られる震源位置やメカニズム解などの震源情報をモニタリングし、火山活動を含む地殻活動の状況を概観できるシステムを開発することに関連して、東北大学では地震・火山データ流通網から得られる波形データにより,北海道から関東地方までの広域の小繰り返し地震の活動のモニタリングを行った。これまでの解析の結果,北海道沖では,2003年十勝沖地震前のアスペリティ周囲の滑りレートは,長い間小さかったが,3年前から小さな加速が地震時滑り域の深部延長で見られること,本震後,その東方で大規模な余効滑りが生じたことが明らかになった (Uchida et al., 2009a)。また,関東地方沖では,小繰り返し地震から推定した太平洋プレート上面でのプレート間固着が,上盤プレートで規定され,上盤が北米プレートである北で大きく,フィリピン海プレートである南で小さいことを明らかにした(Uchida et al., 2009b)。

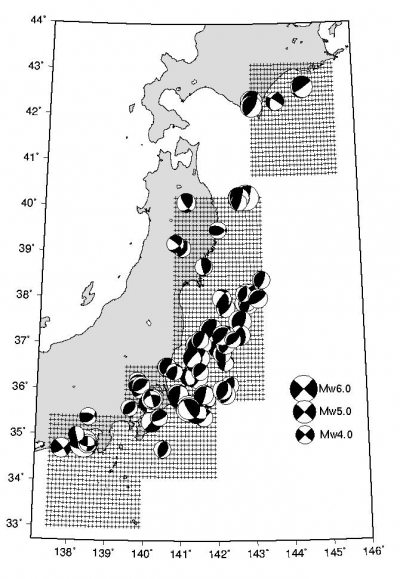

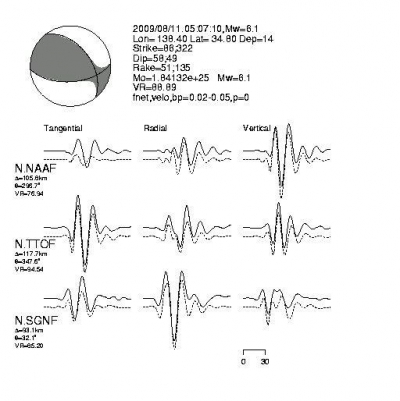

地震や火山の長周期波動場のモニタリングのための手法の開発、あるいは即時的震源情報の提供とそれによる地殻活動・火山現象モニタリング手法の開発に関連して、東大地震研では引き続きGRiD MTの改良を進めた。GRiD MTは,モニタリング対象領域を10km間隔のメッシュに分割し,分割されたメッシュを仮想震源としてその点でのMT解を常時(1秒ごとに)決定し,得られたMT解から理論波形と観測波形のVariance Reduction(VR)をモニタリングすることによって,地震の発生・位置・メカニズム(モーメントテンソル)解を完全自動で決定するシステムである.地震活動の高い群発地震活動や余震活動の地震のメカニズム決定に威力を発揮する.図1は,2009年にこのシステムにより決定されたメカニズムである.なお,駿河湾で発生した2009年8月11日の地震(Mj6.5,図2参照)では,地震発生後およそ3分でメカニズムが決定され,4分後には,以下のホームページにおいて自動的に公開された.

URL: http://wwweic.eri.u-tokyo.ac.jp/GRiD-cgi/trgGRiD.pl?20090811.0507.R0020

火山における表面現象観測など、地震以外の観測に基づく火山固有のデータによるモニタリング手法の開発に関連して、東大地震研では浅間火山の火口脇に赤外カメラを設置し,火口内の熱的状況の変化をリアルタイムで観測できるシステムを構築した.本システムにより,火口内の噴気活動活発化など,噴火の予兆となる事象が発生した場合,遅滞なく察知し,その経過をモニタリングすることが可能となった.

衛星テレメタリングシステムの更新による地震・火山機動観測の高度化およびデータ流通の強化に関連しては、まず東大地震研で衛星テレメータシステム更新(2年計画の2年目)を行い、低消費電力で帯域利用効率の高い新世代のVSAT(白山工業製)からなるシステムがほぼ完成した。同時に、地上通信回線や現地記録方式を有効に利用するための機動観測機器四百数十台も導入された。また九州大学では、VSATテレメータシステムで降雨などによる通信障害によって生じるデータ欠落を回復するための付加装置の開発を行った。この装置はUehira (2009)によるGB単位の容量を持つCFカードやSSDが装着出来るマイクロサーバから構成され、数週間から1年以上のデータを観測点側で蓄積する。通信状態が回復した後、必要なデータを再送させることにより、データ欠落はなくなる。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- Uehira, K., Development of a distributed backup system and a recovery system for telemetric seismic data, Earth Planets Space, 61, 285-289, 2009.

- Uchida, N., J. Nakajima, A. Hasegawa, and T. Matsuzawa, What controls interplate coupling?: Evidence for abrupt change in coupling across a border between two overlying plates in the NE Japan subduction zone, Earth Planet. Sci. Lett., 283, 111-121, 2009b.

- Uchida, N., S. Yui, S. Miura, T. Matsuzawa, A. Hasegawa, Y. Motoya, and M. Kasahara, Quasi-static slip on the plate boundary associated with the 2003 M8.0 Tokachi-oki and 2004 M7.1 off-Kushiro earthquakes, Japan, Gondwana Research, 16, 527-533, 2009a.

- Tsuruoka, H., H. Kawakatsu and T. Urabe, GRiD MT (Grid-based Realtime Determination of Moment Tensors) monitoring the long-period seismic wavefield , Phys. Earth Planet. Int., Special issue: Earthquakes in subduction zones: A multidisciplinary approach, 175, 8-16, 2009.

(9)平成22年度実施計画の概要

・高速広域ネットワーク上での地震データ相互交換システムの改良および多項目観測への対応を進める。

・日本列島規模の地震・火山データ流通網から得られる震源位置やメカニズム解などの震源情報をモニタリングし、火山活動を含む地殻活動の状況を概観できるシステムを開発する。

・地震や火山の長周期波動場のモニタリングのための手法の開発を行う。

・即時的震源情報の提供とそれによる地殻活動・火山現象モニタリング手法の開発を行う。

・火山における表面現象観測など、地震以外の観測に基づく火山固有のデータによるモニタリング手法の開発を行う。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

卜部 卓・鶴岡 弘・中川茂樹・鷹野 澄・平田 直・大湊隆雄・金子隆之

他機関との共同研究の有無

有

北海道大学・高橋浩晃・勝俣 啓弘前大学・小菅正裕

東北大学・内田直希

名古屋大学・山中佳子・中道治久

京都大学防災研究所・加納靖之・大見士朗

高知大学・久保篤規

九州大学・植平賢司・松島 健

鹿児島大学・八木原 寛

(11)問い合わせ先

- 部署名等

東京大学地震研究所 - 電話

03-5841-5790 - e-mail

urabe@eri.u-tokyo.ac.jp - URL

GRiD MTのモニタリング領域と2009年の解析結果

駿河湾で発生した2009年8月11日の地震(Mj6.5)のメカニズム解