課題番号:1402

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

東京大学地震研究所

(2)研究課題(または観測項目)名

特定地域の地殻活動モニタリングシステムの高度化

(3)最も関連の深い建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (1)地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

- イ.地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

(4)その他関連する建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (2)地震・火山現象に関する予測システムの構築

- (2-1)地震発生予測システム

- ア.地殻活動予測シミュレーションとデータ同化

- イ.地殻活動予測シミュレーションの高度化

- ウ.地震活動評価に基づく地震発生予測

- (2-2)火山噴火予測システム

- ア.噴火シナリオの作成

- イ.噴火シナリオに基づく噴火予測

- (3)地震・火山現象に関するデータベースの構築

- ア.地震・火山現象の基礎データベース

- イ.地震・火山現象に関する情報の統合化

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (1)日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

- ア.列島及び周辺域のプレート運動,広域応力場

- イ.上部マントルとマグマの発生場

- ウ.広域の地殻構造と地殻流体の分布

- エ.地震活動と火山活動の相互作用

- オ.地震発生サイクルと長期地殻ひずみ

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- ア.アスペリティの実体

- イ.非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

- ウ.ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

- エ.スラブ内地震の発生機構

- (2-2)火山噴火準備過程

- ア.マグマ上昇・蓄積過程

- イ.噴火履歴とマグマの発達過程

(5)本課題の5か年の到達目標

「地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化」の中では、大地震の発生や火山噴火の可能性の高い地域において、活動の予測に有用な情報を数多く収集するために、地震現象、火山現象モニタリングの観測項目の多項目化、観測点の高密度化、実時間処理システムの一層の整備を要請している。この要請に答えるため、宮城県沖地震の震源域及びその周辺域(サブテーマ1)、糸魚川-静岡構造線の震源域及びその周辺域(サブテーマ2)、南関東とその周辺域(サブテーマ3)、伊豆半島東部及び伊豆諸島(サブテーマ4)における自然地震、電磁気、重力の観測からこの地域の地殻活動をモニタリングする。それぞれのモニタリング観測を、通年、ないしは、地震発生、火山噴火時に連続、ないしは機動的に行い、活動の的確な把握に努めると共に、地震発生、火山噴火予測システムに組み込む基礎データを提供する。

(6)本課題の5か年計画の概要

本課題の4つのテーマそれぞれについて,全年度にわたって以下の観測研究を実施する.

■ 宮城県沖地震の震源域及びその周辺の地殻活動モニタリングシステムの高度化

(海底地震観測による詳細な地震活動把握と地殻構造との対比)

平成17年度からの5カ年計画で、推進本部の選定する「重点的調査観測」の一環として実施されてきた。この成果を、地震予知研究に活用する。地震予知研究としては、地震発生確率の高い地域で、地殻活動をモニタリングする手法の開発を行い、プロトタイプモデルを作成する。

■ 糸魚川-静岡構造線の震源域及びその周辺の地殻活動モニタリングシステムの高度化

(地震観測による詳細な地震活動把握と精密な震源・発震機構解の決定)

平成17年度からの5カ年計画で、推進本部の選定する「重点的調査観測」の一環として糸魚川-静岡構造線周辺の調査観測が実施されてきた。この成果を、地震予知研究に活用する。地震予知研究としては、地震発生確率の高い地域で、地殻活動をモニタリングする手法の開発を行い、プロトタイプモデルを作成する。

■ 南関東とその周辺域の地殻活動モニタリングシステムの高度化

首都圏直下地震防災・減災特別プロジェクトに基づいてモニタリングシステムの高度化を図る。フィリピン海プレート内部(スラブ内)地震のモニタリングを行う手法を開発する。

■ 伊豆半島東部及び伊豆諸島での地殻活動モニタリングシステムの高度化

まず伊豆半島東部では、連続観測(地電位差、全磁力)データの変化量の地球電磁気的な統合的解釈を5ヶ年の到達目標としている。変化の原因として、直接には比抵抗、磁化、異常電流等の分布の変化を推定し、さらにその原因として応力変化、熱変化、地殻内部流体の移動等の地球物理的過程が、群発地震活動の盛衰と持つ関連の解明を目指す。そのために必要な観測点の補充(地電位差、全磁力、地磁気三成分変化等の観測)を行うとともに既存観測点が質の良いデータを引き続き取得するための保守を行う。データを過去にさかのぼり、新たな解析手法を取り入れ、地殻活動モニタリングシステムとしての実績の評価をより高精度化する。異なる機関で実施されてきた全磁力観測とデータ整理を一元化する。観測点の補充の最初として、地磁気三成分変化観測点を既存の一全磁力観測点に近接させて設ける。地電位差、全磁力の連続観測を引き続き実施し、地磁気三成分変化の連続観測を新たに開始することにより、これらの変化量の地球電磁気的統合的解釈の下位手法(比抵抗、磁化、異常電流等の分布の推定手法)を開発する。更にこの解釈を補助するために、相対重力の連続観測を可能とする新たな重力計の同地域への展開を視野に、重力計開発を進める。

次に伊豆大島においては、前計画より引き続いて3成分磁場、長基線地電位差連続観測を実施し、比抵抗、異常電流等の分布の変化を推定するとともに、火山活動との関連性を調査する。

(7)平成21年度成果の概要

サブテーマ1 宮城県沖地震の震源域及びその周辺域

プレート境界型大地震が過去繰り返し発生している宮城県沖において、長期観測型海底地震計を用いた繰り返し観測を2002年から2009年まで実施した。この観測では、同一の観測点配置による観測を長期間継続して実施することにより、データの蓄積を図るとともに、地震活動の時間変化を検出することが目的である。

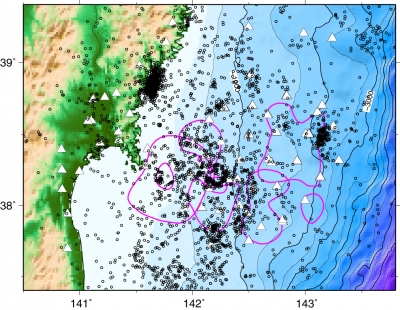

平成21年度はこれまでに設置した海底地震計の回収を行い、取得した記録の整理および震源決定を行った。これらの震源と、昨年度までに回収された地震計の記録を用いて決定された震源とをまとめることで、2002年度から2009年度までの8年間について、宮城県沖地震の震源域周辺のより正確な微小地震活動の分布が得られた(図1)。今後はこれらの長期間のデータを用いて、地震活動の時間的推移について検討する。

サブテーマ2 糸魚川-静岡構造線の震源域及びその周辺域

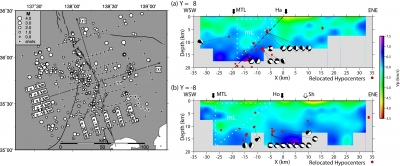

地震調査研究推進本部による、「今後の重点的な調査観測計画について (-活断層で発生する地震及び海溝型地震を対象とした重点的観測、活断層の今後の基盤的調査観測の進め方-)」に基づき、平成17年度から、糸魚川-静岡構造線断層帯における重点的な調査観測が5ヵ年計画で始まった。本年度は,この重点的調査観測の最終年度にあたり,各項目の調査観測の最終取りまとめを行うとともに,項目間の成果相互比較を行い,強震動予測に用いる断層モデルの妥当性についても詳細な検討を行った.各調査観測は5ヶ年にわたり順調に進行し,糸魚川-静岡構造線断層帯の性状や活動履歴,周辺の地震・地殻変動活動について幾つもの重要な知見を得ることができた.特に,諏訪湖をはさんで,この断層帯の形状が大きくことなることが直接的に判明したことは,大きな成果である.たとえば,稠密地震観測データを用いたトモグラフィー解析により,諏訪湖よりも南部では西に傾斜したやや地震波速度の遅い低速度域が深さ約15kmまで存在することが示された(図2).また,本断層帯周辺の人口密集地域である松本・諏訪及び長野盆地の地下構造調査及びモデリングも進展し,断層帯そのものに関する知見を合わせて,本断層帯で発生する可能性のある地震についてその強震動予測を高度化することができた.

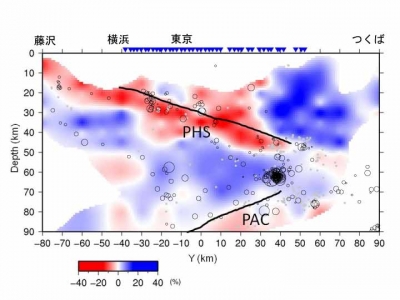

サブテーマ3 南関東とその周辺域

MeSO-net観測点(178点)のデータを用い、関東下で発生したM2以上の地震を約600個観測した。周囲の観測網のデータと統合して震源決定を行い、それらのデータを用いてトモグラフィ法解析により、関東下の地震波速度構造を求めた。沈み込むフィリピン海プレートの上面付近に対応する速度変化が詳細に見られた。これは、観測点間隔が狭いため、これまでの解析結果に比べて格段の分解能の向上が見られたためと考えられる。ノイズの大きな首都圏においても、稠密な観測網を設置することにより地震活動のモニタリングに大きく貢献できることが示された。

サブテーマ4 伊豆半島東部及び伊豆諸島

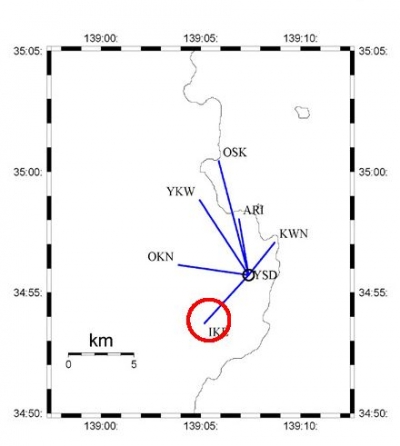

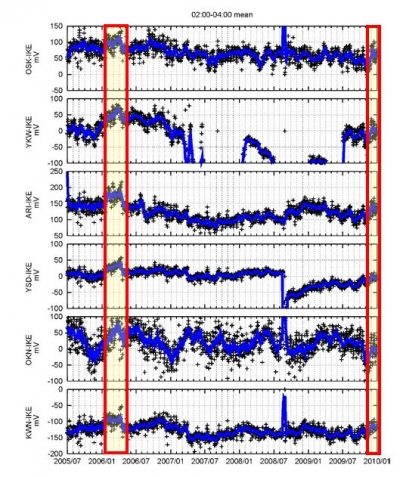

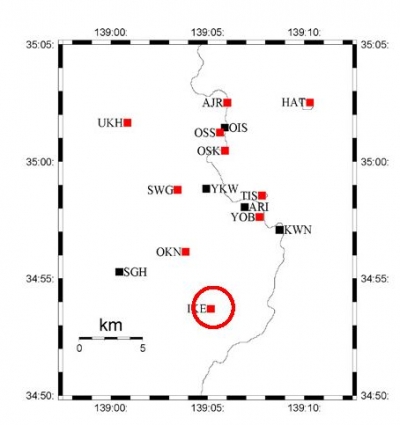

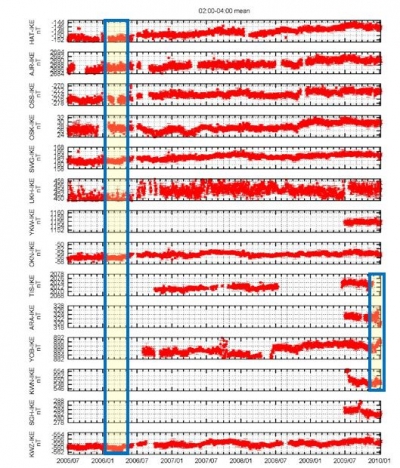

伊豆半島東部地域では、界面動電現象に起因する電気的シグナルの検出をめざし、NTT電話回線を用いた長基線地電位差連続観測を実施してきた。図10に観測点分布を示し、図11に、約5年間の池(IKE)に対する地電位差変動を示す。2006年1月から5月にかけての群発地震活動時に池を基準としてほぼ全観測点で数10mV程度の各観測点で振幅の異なる地電位の高まりが観測されていた。2009年12月の活動に対しては、2009年11月頃よりIKE-YSD-KWNをつなぐラインの北西側の各観測点で地電位が上昇している様子がよみとれる。また、熱磁気・ピエゾ磁気効果等に起因する磁気的シグナルの検出をめざし、プロトン磁力計を用いた全磁力連続観測を実施している.図12に観測点分布を示し、図13に、それぞれ,約5年間の池(IKE)に対する全磁力差変動を示す。図10で示した地電位差変動とは異なり、2006年1月から5月にかけての群発地震活動時に伴う全磁力差変動はあまり顕著ではない。2009年12月の活動に対しては、2009年11月頃より,震央域直近の4観測点(TIS, ARI, YOB, KWN:右側の青枠内)で数nT程度の全磁力差の上昇が認められる。ただし、電磁場とも地震活動,地殻変動との時間的対応関係はあまり明瞭ではなく、今後の変動を見守りたい。

伊豆大島においては3成分磁場、長基線地電位差連続観測を継続している。長基線地電位差観測は1987年より継続しているもので、今後はこれらの長期間のデータを用いて、火山活動に伴う自然電磁場変動について検討していきたい。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- Panayotopoulos, Y., N. Hirata, H. Sato, T. Iwasaki, A. Kato, K. Imanishi, Y. Kuwahara, and I. Cho, Seismicity and crustal structure in the vicinity of the southern Itoigawa-Shizuoka Tectonic Line., Earth Planets Space, 62, 3, 223-235, 2010.

(9)平成22年度実施計画の概要

サブテーマ1 宮城県沖地震の震源域及びその周辺域

2002年から2009年までの海底地震観測データを用いて高精度な震源決定を行い、沈み込む太平洋プレートの形状を含む地震学的構造と地震活動の対応関係を明らかにする。また、長期間のデータを用いることより、想定震源域周辺の地震活動の時間変化を検出を試みる。これらの結果から、地殻活動をモニタリングする手法の開発を行い、プロトタイプモデルの作成を検討する。

サブテーマ3 南関東とその周辺域

首都圏直下地震防災・減災特別プロジェクトに基づいて作られるMeSo-net観測点(226点)のデータを用いて地下構造解析を進める。その結果、得られる関東下の2次元速度断面から、フィリピン海スラブ内の速度分布の特徴を抽出して、地震活動と速度構造との比較を行う。

サブテーマ4 伊豆半島東部及び伊豆諸島

伊豆半島では地電位差変化、全磁力変化のより詳細な解析を可能とするために、次の手法開発及び解析を開始する。

地電位差変化が見かけ比抵抗変化に起因する、電流源の発生によらない見かけ上の現象である可能性の検証のために、見かけ比抵抗分布とその時間変化を推定する。表層付近では東大地震研究所が伊東市奥野で実施しているシュランベルジャー法連続観測の人工送信電流により生成される電場が長基線地電位差観測網で受信されているので、各基線ごとの見かけ比抵抗とその時間変化を同定するための手法開発を行う。また長基線地電位差観測網をネットワークMT観測網として、MT応答関数を推定しその時間変化を同定する。

全磁力変化の定量的議論のために、熱磁気・ピエゾ磁気のいずれを起源としてもともに変化を規定する磁化構造を、空中磁気探査データを用いた3次元インバージョンに着手する。正帯磁・逆帯磁の双方の火山岩が入り組んで分布する地域であることを考慮し、特に短波長構造の推定精度に注意を払いながら、推定された磁化構造と地磁気永年変化の双方に基づいて全磁力連続観測点で得られる全磁力変化データの中の地殻内部起源変化成分を分離抽出できる手法の確立を目指す。

伊豆大島においては、3成分磁場、長基線地電位差連続観測を継続し、比抵抗、異常電流等の分布の変化を推定するとともに、火山活動との関連性を調査する。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

平田直(代表),金沢敏彦,篠原雅尚,上嶋誠,小河勉,小山茂,望月裕峰

他機関との共同研究の有無

有

東北大学,千葉大学,京大防災研,防災科技研,東海大等(11)問い合わせ先

- 部署名等

東京大学地震研究所 地震火山噴火予知研究推進センター - 電話

03-3818-3697 - e-mail

hirata@eri.u-tokyo.ac.jp - URL

宮城県沖地震の震源域及びその周辺の地震活動

2005年5月19日から2007年10月22日までで決定された3633個の地震の震央(黒丸)。気象庁の震源リストに対応した地震を再決定した。解析には、△でしめす観測点のデータを使用した。ピンクの線で囲まれた領域は、推定された大地震のアスペリティ。

糸魚川-静岡構造線断層帯の南部におけるP波速度構造の深度断面図

(a)Y = 8 km, (b) Y = -8 km. メカニズム解は各深度断面図に対して下半球投影で表示されている.MTL: 中央構造線,Ha: 白州断層,Ho: 鳳凰山断層,Sh: 下円井断層,mL: やや低速度域.

首都圏地震観測網で求めたつくば藤沢測線下のプレート構造

2008年4月~2009年12月に観測されたM2以上の地震の読み取り値を用いてトモグラフィ解析を行った。速度偏差を赤青で表現している(赤が遅い)。図の右がつくばで左が藤沢。フィリピン海プレートの沈み込む下に太平洋プレートが沈み込んでいて、プレート内の速度の変化がわかる。

図10 伊東市周辺域における長基線地電位差観測網

吉田(YSD)を基準として、電位差変動を記録しているが、図11では、池(IKE:赤丸)基準の電位差変動を示す。

図11 2005年7月~2010年1月の池基準の地電位差夜間平均値(2:00-4:00)

15日平均値を青太線で示す。

図12 伊東市周辺域における全磁力観測点分布(黒印は旧東工大観測点)

図13では、池(IKE:赤丸)基準の全磁力差変動を示す。

図13 2005年7月~2010年1月の池基準の全磁力差夜間平均値(2:00-4:00)