課題番号:1404

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

東京大学地震研究所

(2)研究課題(または観測項目)名

東海地方における地殻活動モニタリングの高度化

(3)最も関連の深い建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (1)地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

- ウ.東海・東南海・南海地域

(4)その他関連する建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (1)日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

- ウ.広域の地殻構造と地殻流体の分布

(5)本課題の5か年の到達目標

これまでの観測研究の結果は,東海地域における観測研究の継続的実施の重要性を如実に示している.そこで,今次5カ年計画においても東海地域における地殻変動,電磁気及び重力の観測を継続実施し,この地域の地殻活動を連続的にモニタリングする.特にGPS及び電磁気観測においてはテレメータ方式を増設し,モニタリングの高度化並びに観測にかかる労力の軽減を実現して,データのより高度な数理解析への展開を計る.

1)東海地方において稠密GPSアレイ観測を実施し,詳細な地殻変動をモニタリングする.

東海地方に設置されている高密度GPS観測網の観測を継続し,GEONETデータと併合処理することにより東海地方の地殻変動を詳細にモニタリングする.また,テレメータ化した観測点では10Hzの高頻度サンプリング観測を実施し,地震波等の高速の現象が検出できるか試験的な研究観測を実施する.得られたデータに基づき沈み込むフィリピン海プレートの固着の時間変化を明らかにする.相良においては地殻活動総合観測装置による観測を継続し,富士川観測所などの石英管伸縮計、水管傾斜計およびボアホール歪計などの連続観測から得られる歪・傾斜変化と比較し,地殻活動の時間変化を連続的にとらえる.

2)東海地方において電磁気変化をモニタリングする.

東海地方において,広域的応力場変化,地殻内流体の移動をモニターするための,全磁力,3成分磁場連続観測を実施する.観測点項目ないし配置の見直しにより,地殻活動に関連した電磁気現象の検知能力を高める.

3)東海地方において重力観測を実施する.

東海地方の複数点で絶対重力観測を年間3回程度繰り返すとともに、その周辺域で相対重力観測を同時に実施して、重力値の時間変化を面的に捉える。

4)地殻変動・地磁気及び重力変化を統合した東海地域のプレート運動とそれに伴う各種現象のモデル化の試みにチャレンジする.

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21年度においては以下の観測研究を実施する:

1)GPS観測の継続実施

高頻度サンプリングGPS観測の導入

相良におけるボアホール連続観測の継続実施

観測データの整理・解析と解析処理によるプレート固着変化及び短期スローイベントの検出

2)地磁気観測の継続実施

観測データの整理・解析と東海地方の地磁気活動の解明

3)絶対及び相対重力観測の継続実施

観測データの整理・解析とプレート運動に伴う重力変化の検出とモデル化

4)フィリピン海北縁部(東海・東南海・南海)で実施している観測網のデータの総合的解析とモデル化を推進するため,関連研究者による研究集会を実施する.

平成22年度においては以下の観測研究を実施する:

1)GPS及び連続観測の継続実施

観測データの整理・解析と解析処理によるプレート固着変化及び短期スローイベントの検出

2)地磁気観測の継続実施

観測データの整理・解析と東海地方の地磁気活動の解明

3)絶対及び相対重力観測の継続実施

観測データの整理・解析とプレート運動に伴う重力変化の検出とモデル化

4)フィリピン海北縁部(東海・東南海・南海)で実施している観測網のデータの総合的解析とモデル化を進める.また,関連研究者による研究集会を実施する.

平成23年度においては以下の観測研究を実施する:

1)GPS及び連続観測の継続実施

観測データの整理・解析と解析処理によるプレート固着変化及び短期スローイベントの検出

2)地磁気観測の継続実施

観測データの整理・解析と東海地方の地磁気活動の解明

3)絶対及び相対重力観測の継続実施

観測データの整理・解析とプレート運動に伴う重力変化の検出とモデル化

4)フィリピン海北縁部(東海・東南海・南海)で実施している観測網のデータの総合的解析とモデル化を進める.関連研究者による研究集会を実施する.

平成24年度においては以下の観測研究を実施する:

1)GPS及び連続観測の継続実施

観測データの整理・解析と解析処理によるプレート固着変化及び短期スローイベントの検出

2)地磁気観測の継続実施

観測データの整理・解析と東海地方の地磁気活動の解明

3)絶対及び相対重力観測の継続実施

観測データの整理・解析とプレート運動に伴う重力変化の検出とモデル化

4)関連研究者による研究集会を実施し,フィリピン海北縁部(東海・東南海・南海)で実施している観測網のデータの総合的解析とモデル化を推進すると共に次期計画に向けての課題を洗い出す.

平成25年度においては以下の観測研究を実施する:

1)GPS及び連続観測の継続実施

観測データの整理・解析と解析処理によるプレート固着変化及び短期スローイベントの検出

2)地磁気観測の継続実施

観測データの整理・解析と東海地方の地磁気活動の解明

3)絶対及び相対重力観測の継続実施

観測データの整理・解析とプレート運動に伴う重力変化の検出とモデル化

4)関連研究者による研究集会を実施し,5年間の研究を総括すると共に成果をとりまとめる.

(7)平成21年度成果の概要

1)GPS観測

東海地方に展開している50点を超えるGPS観測点網を用いたGPS観測を継続して実施した.このうち9観測点において1HzサンプリングによるGPS観測を導入した.これらのデータは継続的に解析が実施され,結果を蓄積している.

平成21年度においては以下の成果を得た.

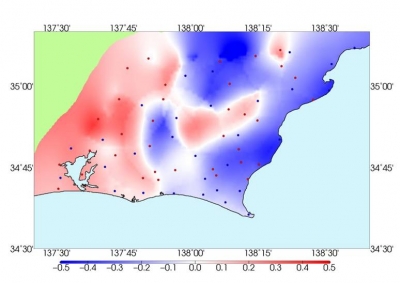

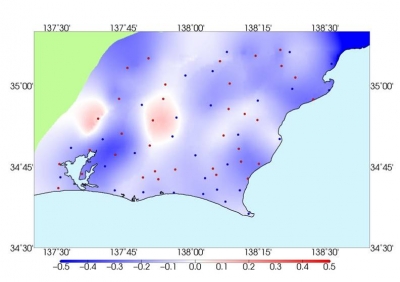

(1) 2004年1月から2006年12月までのGPSデータの再解析を行い,2004年9月5日の紀伊半島沖の地震や季節変動の影響を取り除いたうえで,東海地域のひずみ解析を行った.その結果2005年7月以前の東海スロースリップの発生時期は場所によって-0.4~+0.4μstrain/yrの範囲で変化するのに対し,2005年8月以降は-0.3~+0.1μstrain/yrと小さな範囲に収まった(図1左及び中).このことはスロースリップによってアスペリティ領域の歪の解放があった影響を示唆する.得られた面積ひずみ速度の分布から想定東海地震の断層の領域内のアスペリティの検討を行い,静岡県中西部に3つのアスペリティの存在を示した(図1右).

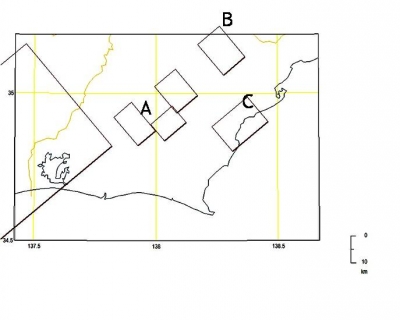

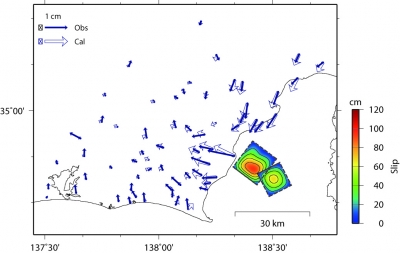

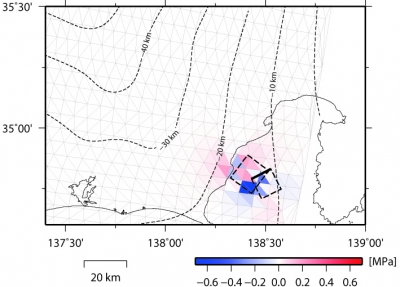

(2) 2009年8月11日に駿河湾内でM6.3の地震が発生した.この地震は沈み込むフィリピン海プレート内部で発生した地震であったと考えられている.この地震による想定東海地震断層面上の応力変化を推定した.まず,東海地域のGPS観測点(大学連合+GEONET)のデータ解析から地震時変位を算出し,これに基づいてインバージョン解析を行って断層すべり分布を算出した(図2左).推定した断層すべり分布から想定東海地震断層面上のΔCFF分布を算出した(図2右).この結果を前記のアスペリティ分布と比較すると,図1右のCのアスペリティの付近で数十KPa程度のΔCFF変化があったと考えられる.この値は潮汐などによる変化量の十倍くらいに相当している.

なお,このほか,高頻度サンプリングによるGPS波形を用いた断層モデルの推定も行った.

2)地磁気観測

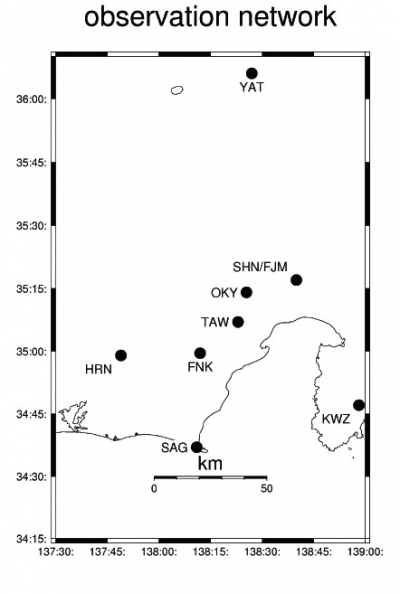

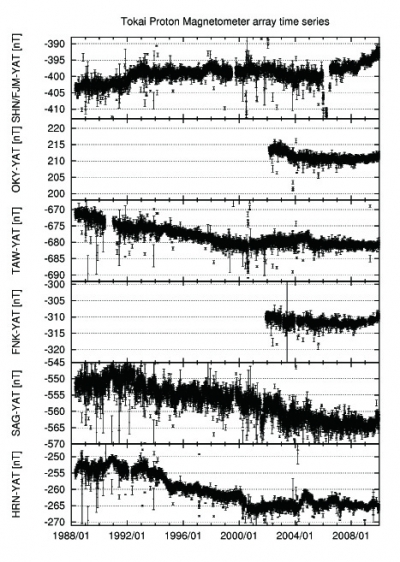

既存の電磁気観測点(分布は図3参照)の全磁力(KWZを除く6観測点分)の深夜2時から4時までの毎分値の、YAT(八ヶ岳地球電磁気観測所)における全磁力との差の日別平均値の時間変化を図4に示す。SHN/FJM(篠坂・富士宮観測点)を含む以東、伊豆地方の全磁力観測点ではYATを基準とした全磁力は2005年以降系統的な増加傾向が継続しているが、OKY (奥山観測点)を含む以西ではこのような増加傾向は見られない。その中でFNK(舟ヶ久保観測点)は2008年以降、またSAG (相良観測点)では2009年以降、それまでの停滞ないし漸減傾向が変化して顕著な増加傾向を示すに至った。両観測点とも帯磁の弱い堆積岩に富む地質の地域に位置するため、この全磁力変化の起源は周辺の磁化の変化(プレート運動による応力蓄積を原因とするピエゾ磁気効果等)を原因とするものとは考えにくい。流体移動による流動電位等の電流による誘導磁場が原因と考えられる。プレート境界面を南東に上昇する流体移動が想定されるならば、ゼータ電位を負と仮定した場合に流体移動域で流動電位により北西に下降する電流系が想定され、その直上の地表では北東向きの誘導磁場が生じると想定される。この想定はFNK、SAG直下に流体移動域を想定するならば観測事実である両観測点における全磁力の増加傾向と符号において一致する。全磁力増加の強度や開始時刻などの定量的な現象論的議論の準備が課題となることが明らかとなった。その際、流体移動による質量移動の有無の議論のために重力測定結果を考慮する必要がある。

一方、全磁力観測だけではベクトル場としての磁場の挙動の詳細な把握は困難なため、三成分変化計を既存のSAG、TAW(俵峰観測点)だけでなくSHN/FJMにも設置するとともに、従来は伊豆地方の全磁力観測点として設置維持してきたKWZ(河津観測点)を東海地方駿河湾東岸の観測点と見なすこととし、同じく三成分変化計を設置した。加えて四観測点に設置された三成分変化計のサンプリングを、従来の二観測点では毎分サンプリングだったものを10Hzサンプリングに上げ、磁場観測の時間・空間分解能の向上を行った。

3)重力観測

当初計画どおり、東海地域において,絶対及び相対重力観測を実施した(図5).すなわち,

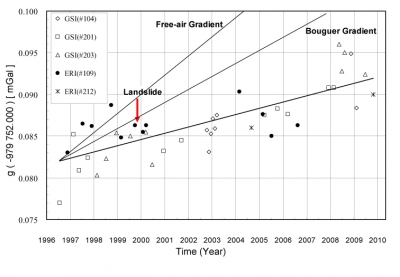

(1) 御前崎における絶対重力測定をH21.10月に実施し、同地の沈降速度から期待される重力増加の半分以下の重力変化しか生じていないことを再確認した(図6)。

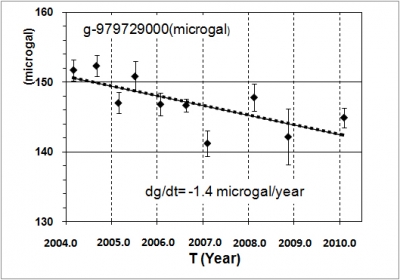

(2) 豊橋と菊川における絶対重力測定をH22.2月に実施した。2004年以降の豊橋における変動を今回のデータと合わせて、-1.4microgal/year の経年変化を確認した(図7).

これらの観測結果を説明するために,プレート運動から期待される重力変化を求める計算コードの改良に着手した.

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- 東京大学地震研究所・国土地理院, 2009, 第184回地震予知連絡会資料, 御前崎における絶対重力変化、2009年11月20日. 国土地理院・東京大学地震研究所, 2009, 第185回地震予知連絡会資料, 御前崎における絶対重力変化、2010年2月15日. 東京大学地震研究所・国土地理院, 2010, 御前崎における絶対重力変化, 地震予知連絡会報, 83 (印刷中).

(9)平成22年度実施計画の概要

1)GPS

GPS観測網におけるGPS観測を継続する.老朽化した受信機を更新する(10点を予定).ひずみ場の解析を進め,想定東海地震震源のアスペリティ分布の推定の高精度化を図る.GPS以外の測地データを用いたインバージョン解析を実施し,ひずみ場解析に基づくアスペリティ分布との整合性について調査を進める.

2)地磁気

全磁力観測を引き続き全観測点およびYATにおいて継続する。三成分変化計は絶対観測による基線値の同定(キャリブレーションの一種)を要するため、同年度に四観測点において実施する。流動電位による磁場変化の定量的評価手法の確立に着手する。観測点の拡充を検討する。

3)重力

御前崎・豊橋・菊川における絶対・相対重力観測を1回以上実施し,重力の経年変化および中期的な揺らぎについてさらにデータの蓄積をすすめる.また,プレート運動から期待される重力変化を求める計算コードの改良を完成させ,重力・地殻変動の観測データから,プレート固着域の推定を試みる.

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

東京大学地震研究所 加藤照之・上嶋誠・小河勉・小山茂・大久保修平・孫文科

他機関との共同研究の有無

有

静岡大学 里村幹夫東海大学 長尾年恭

(11)問い合わせ先

- 部署名等

東京大学地震研究所 地震火山噴火予知研究推進センター - 電話

03-5841-5796 - e-mail

teru@eri.u-tokyo.ac.jp - URL

図1:(左)2005年7月以前(スロースリップ発生中)の東海地方の面積ひずみ速度,

図1:(中)2005年8月以後(スロースリップ終了後)の面積ひずみ速度,

図1:(右)面積ひずみ速度から推定した想定東海地震の断層領域内のアスペリティ分布.

図2:(左)GPS観測データに基づく8月11日駿河湾の地震の推定すべり分布.

図2:(右)推定すべり分布に基づく想定東海地震震源域のΔCFF分布.

図3: 東海地方における全磁力観測点分布。SAG、TAWでは従来より三成分変化も観測。

図4: YATを基準とした全磁力の時間変化。上からSHN/FJM、OKY、TAW、FNK、SAG、HRNの各観測点。

図5:観測点配置.御前崎OMZおよび豊橋TYH.

図6:1996年7月以降の御前崎基準重力点における絶対重力変化.

図7:豊橋重力点における絶対重力変化.