課題番号:1405

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

東京大学地震研究所

(2)研究課題(または観測項目)名

予測シミュレーションモデル高度化のための手法開発

(3)最も関連の深い建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (2)地震・火山現象に関する予測システムの構築

- (2-1)地震発生予測システム

- イ.地殻活動予測シミュレーションの高度化

(4)その他関連する建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (2)地震・火山現象に関する予測システムの構築

- (2-1)地震発生予測システム

- ア.地殻活動予測シミュレーションとデータ同化

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (3)地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

- (3-1)地震発生先行過程

- ア.観測データによる先行現象の評価

- イ.先行現象の発生機構の解明

- (4)地震発生・火山噴火素過程

- ア.岩石の変形・破壊の物理的・化学的素過程

- ウ.摩擦・破壊現象の規模依存性

(5)本課題の5か年の到達目標

これまで地殻活動予測シミュレーションモデル構築のための研究が進められてきた.現在のモデルはかなり単純なものであるが,将来へ向けての第一段階のモデルと位置づけられる.本研究ではより現実的なモデル構築を目指して,現在考慮されていない破壊/変形の物理過程のモデリング研究,それらをモデルに組み込むために必要となる数値計算手法開発の研究をすすめる.間隙流体/摩擦熱の効果に関する研究においては,間隙流体や摩擦熱の効果を考慮にいれることにより,ゆっくりとした流体移動と高速な断層滑りまでの一見多様に見える動的地震破壊を包括的に理解するモデリング研究をおこなう.また,間隙流体/摩擦熱の効果による有効法線応力変化を考慮して,簡単化したシステムを用いて地震発生サイクルのシミュレーションを行い,再来間隔などの長期的な影響の評価を行う.間隙流体を含む多孔質弾性媒質中における余効変動シミュレーションにおいては,物理的/地学的にもっともらしい境界条件を考慮に入れた余効変動シミュレーションの改良を行う.摩擦構成則の研究においては,地震発生環境を模した高温室内実験において見いだされた断層摩擦における特徴的すべり弱化距離dcが大きくなる強度回復過程を対象とし,dcが大きくなる強度回復過程の物理/化学機構のモデリング(支配方程式の導出)を行う.破壊現象の時空統計性に関するシミュレーション研究においては,破壊現象まで扱える粘弾性体の離散モデルを用いて,地震の時空相関の統計性および変形集中の動的過程を明らかにする.並行して,地質学的不均一構造をモデル化し,プレート駆動によって発生する応力場の3次元空間構造,および地震発生の時空統計性を明らかにすることを目指す.不均質媒質中の破壊伝播/地震発生サイクルシミュレーションにおいては,不均質媒質中の地震破壊伝播計算手法の開発を行い,不均質構造の断層破壊への力学的効果の解明を目指す.弾性/粘弾性不均質構造を考慮したシミュレーション研究においては,特に西南日本についてトモグラフィーにより得られた地殻・上部マントル構造の3次元地震波速度構造,モホ面,プレート境界面の形状のコンパイルを行い,それをモデル化したFEMシミュレーションを行い不均質媒質の影響評価を目指す.

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21年度においては,従来の地殻活動予測シミュレーションでは考慮されていない物理過程,および,それらをモデルに組み込むために必要となる数値計算手法について現在の状況/問題点を整理し,今後5年間の研究で目指す方向性を検討する.これにより重点的に行うシミュレーションモデル高度化の局面について明確に意識するとともに,各研究において物理過程のモデリング,計算手法コードの開発をすすめる.

平成22年度においては,開発中の数値計算手法の有効性の検証,予備的なシミュレーションを行い,それぞれの研究で取り扱うことのできる物理過程とその条件範囲を確認する.

平成23年度においては,各研究を継続し,発展させる.

平成24年度においては,各研究において,シミュレーションコードのプロトタイプを用いてモデルシミュレーションを行う.これより,モデル化要素のシミュレーション結果への影響について予備的な評価をまとめる.

平成25年度においては,シミュレーションコードに更なる改良を加えて追加のシミュレーションを行い,結果の整理をおこなう.また,モデル研究で得られた知見を,予測シミュレーションモデル高度化のためにどのようにフィードバックするかについて検討を行う.

(7)平成21年度成果の概要

平成21年度は、従来未考慮であった物理過程についての整理を行い、各物理過程のモデリング研究への取り組みをスタートさせ以下の成果を得た。

1)間隙流体を考慮したシミュレーション研究

1−1)低速から高速までの動的地震破壊を包括的に理解するモデリング研究:断層における摩擦発熱、間隙流体拡散や非弾性空隙生成などの熱多孔質性と断層滑りの間の関係についての基本的理解のため、1次元断層の動的挙動について理論的解析を行った。多種多様なモデルパラメタが存在し包括的な理解が一見困難に見える本問題であるが、解析の結果、断層滑りの定性的挙動は三つの無次元パラメタで決まるということが理論的に示された。そのうち一つは、摩擦発熱による流体圧変化と空隙生成による流体圧変化の比を、もう一つは、摩擦発熱による流体圧変化と流体拡散による流体圧変化の比を表す。最後の一つは、流体圧の初期値に関係している。この三つのパラメタの大きさの相対的違いにより、通常の高速断層滑りとゆっくり地震に見られるような低速断層滑りの両者が生じうることがわかった。すなわち、一見多様に見える現象も、統一的に理解が可能であることが示唆された。

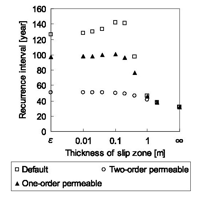

1−2)地震時摩擦発熱による間隙流体の熱的加圧が地震サイクルに及ぼす影響の評価:間隙流体・地震時摩擦発熱を考慮した、速度・状態依存摩擦則に基づく一自由度モデルを用いた準動的シミュレーションにより、地震時摩擦発熱による間隙流体圧上昇(TP: Thermal Pressurization)が長期的な地震サイクル全体に及ぼす影響の評価を行った。その結果、地震時摩擦発熱により間隙流体圧が加圧され有効法線応力が低下し、地震時応力降下量が大きくなる。その結果として地震発生間隔を長くする(図1)ことが分かった。また、摩擦発熱は断層せん断帯の幅(w)が狭くなるほど大きくなり。地震発生間隔が長くなる。熱的加圧は間隙流体の透水率にも依存し、透水係数が大きくなると加圧が抑えられ地震発生間隔が短くなるが、ある断層幅(摩擦発熱)レベルより狭く(大きく)なると、摩擦発熱よりもこの透水率の効果が大きいことも分かった(図2)。

2)媒質の不均質を考慮したシミュレーション研究

2−1)3次元不均質多孔質弾性媒質中での余効変動シミュレーション:3次元不均質多孔質弾性媒質での断層すべりを扱える有限要素法による余効変動シミュレーションでは、これまで内陸断層しか扱ってこなかったが、海溝型地震の取り扱いに向けて検討を行った。

2−2)西南日本3次元不均質構造モデルの構築:不均質媒質の影響評価を目指して、西南日本について、3次元不均質構造モデルの構築を行う。そのため、トモグラフィーにより得られた地殻・上部マントル構造の3次元地震波速度構造,レシーバ関数解析によるモホ面,プレート境界面の形状データ収集を行うための、論文のコンパイルを行った。

2−3)東北日本脊梁山脈周辺における3次元断層形成と応力集中過程のモデル化:レオロジー構造を考慮した地震発生サイクルモデル構築の最初のステップとして、非線形有限要素法により、東北日本脊梁山脈周辺を対象に、3次元的な熱構造の不均質を考慮した断層形成と応力集中過程のモデル化を行った。地温勾配の分布を与え、東西方向の短縮変形の下に断層形成過程を調べる(図3)。地温勾配は、奥羽脊梁山脈、出羽山地沿いで高く設定し、第四紀火山を考慮して、地温勾配が局所的に高い円形の領域を設定する。シミュレーション結果(図4)は75万年後の相当歪みを示す。脊梁山脈を挟んで二つの塑性歪み集中域(断層帯)の形成が確認できる。断層は、火山地帯では火山の近傍に形成されているが、非火山地帯では、奥羽脊梁山脈の中心からやや離れたところに形成される。また、白矢印に示すよう、岩手・宮城内陸地震の断層に対応する断層の形成も確認できる。本研究では応力集中過程のモデル化も行い、脆性―延性遷移領域の深さが変化する場所で応力が集中することが確認できた。

3)破壊現象の時空統計性に関するシミュレーション研究

岩石の離散要素系力学モデルを用いて、せん断変形時におけるアコースティックエミッション(AE)の統計性を研究した。各AEイベントにおいて、解放エネルギーを用いてマグニチュードが定義され、通常の地震と同じようにイベント群を解析することが可能である。得られた主な結果は以下のようである:A)AEイベントのマグニチュードごとの頻度分布について、Gutenberg-Richter(GR)則が成り立つ。B)本震とそれに引き続く余震が存在し、余震の頻度分布について大森則が成り 立つ。C)AEイベント前の応力が高いとGR則におけるb値(頻度分布曲線のベキ指数)は 減少する。また、応力が低ければb値は増大する。D)大森則における時間遅れを表すパラ メタ(C値)も、AEイベント前の応力に依存する。応力が高ければC値が減少する。E)GR則のb値と大森則のC値との間に一対一の関数関係がある。

これらの結果は以下のことを示唆する。まず結果AとBは、本モデルにおけるAEイベン トが(地殻の破壊現象である)地震のよいモデルとなっていることを示す。結果Cは実際 の岩石実験においても確認されているが、これにより、実際の地震活動における「大地震 の前にb値が下がることが多い」という統計的知見を「b値の低下=応力レベル上昇」と いうより明確な言明に置き換えることが出来る。さらに、結果DとEは以下のことを示唆 する:地震活動において小地震の余震を観察することにより、該当地域の応力レベルを推 定できる。

今後は、地殻の幾何的形状などもモデル化することによって力学モデルをより高度化し、 結果AからEの妥当性・地震予知への実現可能性を検証していくことが必要である。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- Hatano, H., Scaling of the critical slip distance in granular layers, Geophys. Res. Lett., 36, L18304 , 2009.

- Suzuki,T. and T.Yamashita, Nondimensional control parameters governing the behavior of 1-D fault slip: effects of shear heating, inelastic pore creation and fluid flow, J. Geophys. Res., 115, B02303,doi:10.1029/2009JB006557, 2010.

- Hatano, H., Granular friction and microearthquakes, Proceedings of World Tribology Congress 2009 (Japanese Society of Tribologists), pp. 846, 2009.

- Kame, N and H. Aochi, A hybrid FDM-BIEM approach for earthquake dynamic rupture simulation, Proceedings of 12th International Conference on Fracture, T15.003, 2009.

- Hatano, H., Growing length and time scales in a suspension of athermal particles, Phys. Rev. E 79, 050301(R), 2009.

- Mitsui, Y. and K. Hirahara, Coseismic thermal pressurization can notably prolong earthquake recurrence intervals on weak rate and state friction faults: Numerical experiments using different constitutive equations, J. Geophys. Res., 114, B09304, doi:10.1029/2008JB006220, 2009.

(9)平成22年度実施計画の概要

平成22年は、各々のモデリング研究において明らかになった問題と課題の解決への取り組みを継続するとともに、シミュレーション結果に基づく地震現象の解釈と議論へ進む。また、新たな観測・実験の模擬を目指した数値手法開発に取り組むことで数値シミュレーションの高度化を行う。

1)間隙流体を考慮したシミュレーション研究

1−1)前年度に開発された計算コードおよび、前年度に解析的に求めた断層滑りを支配する無次元パラメタを用いて、間隙流体を含む多孔質弾性体からなる断層における地震発生シミュレーション計算を実行する。

1−2)地震間における間隙圧縮(pore compaction)が地震サイクルに与える影響を速度・状態依存の摩擦則を用いた1次元モデルで評価する。

1−3)沈み込み帯での余効変動シミュレーションに向けて、付加体を含む沈み込み帯の多孔質媒質構造モデル構築に取り組む。

2)媒質の不均質を考慮したシミュレーション研究

2−1)特に西南日本についてトモグラフィーにより得られた地殻・上部マントル構造の3次元地震波速度構造,モホ面,プレート境界面の形状を参考に、3次元粘弾性構造の不均質評価プロトタイプモデルの構築に取り組む。

2−2)東北日本脊梁山脈周辺における3次元断層形成と応力集中過程のモデル化に関して、塑性および非線形クリープ等媒質の非弾性変形を考慮した地震発生サイクルシミュレーション解析を進める。

2−3)室内実験で観察された不均質構造中の動的破壊伝播に対して力学的効果を再現するシミュレーションコードの基本開発を行う。

2−4)断層極近傍で観測された媒質境界破壊を取り扱う動的破壊解析の定式化に取り組む。

3)破壊現象の時空統計性に関するシミュレーション研究

21年度研究の高度化として、より大規模系の解析を行い、これにより可能となる破壊イベントの空間相関解析とその可視化、破壊に伴う主応力軸の回転と断層の形成・消滅過程の解析を行う。またシミュレーション結果におけるC値と応力状態の対応を地震カタログで検証する。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

東京大学地震研究所 亀伸樹,加藤尚之,山下輝夫,波多野恭弘,堀宗朗

京都大学理学研究科 平原和朗

京都大学防災研究所 橋本学

他機関との共同研究の有無

有

地震研究所の共同利用にて参加研究者を公募する.(11)問い合わせ先

- 部署名等

東京大学地震研究所 - 電話

03-5841-5694 - e-mail

kame@eri.u-tokyo.ac.jp - URL

図1.地震サイクル(すべり)における応力変化

細線:TPが無い場合、太線:TPがある場合(断層幅w=2cm)。破線:ローディング応力。TPが働く場合、地震時応力効果が大きくなり、地震発生間隔(すべり量)が長く(大きく)なることが分かる。

図2.断層帯透水係数・断層せん断帯幅に対する地震発生間隔

□透水係数(10-19m2)、▲透水係数(10-18m2)、○透水係数(10-17m2)。断層せん断帯幅が狭くなるほど、地震時発熱が大きくなり、地震発生間隔が長くなることが分かるが、0.1mより狭くなると一定になる。透水係数が大きくなると加圧が抑えられ地震発生間隔が短くなる。断層せん断帯幅が0.1mより狭くなると透水係数の効果が効いてくることになる。

図3.仮定した地温勾配の分布

高温領域が奥羽脊梁山脈(OBR) と出羽山地 (DH)に存在する。また、火山による局所的に地温勾配の高い円形の領域を設ける。

図4.75万年後の等価全歪み

粘性、塑性、弾性歪みを含む。白線で示されている断層が、2008年岩手・宮城内陸大地震の断層に対応する。