課題番号:1406

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

東京大学地震研究所

(2)研究課題(または観測項目)名

地震発生予測のための地震活動評価手法の基盤構築

(3)最も関連の深い建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (2)地震・火山現象に関する予測システムの構築

- (2-1)地震発生予測システム

- ウ.地震活動評価に基づく地震発生予測

(4)その他関連する建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (2)地震・火山現象に関する予測システムの構築

- (2-1)地震発生予測システム

- ア.地殻活動予測シミュレーションとデータ同化

- イ.地殻活動予測シミュレーションの高度化

- (3)地震・火山現象に関するデータベースの構築

- ア.地震・火山現象の基礎データベース

- イ.地震・火山現象に関する情報の統合化

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (3)地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

- (3-1)地震発生先行過程

- ア.観測データによる先行現象の評価

(5)本課題の5か年の到達目標

地震発生に至る地殻の物理的素過程が明らかになったとしても,来るべき地震の時期,場所や大きさが決定論的に予測できるようになることは考えづらい.これは,地震を含む破壊現象には非線形的な要素が少なからず含まれていると考えられるからである.地震発生予測の進展のためには,統計モデルや物理モデルに基づく地震活動予測アルゴリズムを時空間的に高分解能かつ高精度化する必要がある.また,それらのアルゴリズムの妥当性を評価・検証する仕組みの構築も必然である.これらを効率的に実施していくためには,基盤構築が急務であり,そのための地震データの品質管理や地震活動予測アルゴリズムを備えたソフトウェアの有機的な結合を継続的に行っていく必要がある.本課題では上記を実現するため,地震活動予測に関するインフラ整備を実施するとともに,地震活動予測の実験を行って予測手法の妥当性を検証する.

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21年度は,先行して同種の研究が実施されているアメリカ・ヨーロッパ等のプロジェクトCSEP(Collaboratory for the Study of Earthquake Predictability)と国際連携を図り,CSEPと同様のソフトウェアをインストールし,日本の地震活動に適した地震活動予測モデルの募集や予測対象領域を決定し,地震活動予測モデルの検証を開始する.また,地震活動を正当かつ客観的に評価するために,気象庁一元化震源に対するコンプリートネスマグニチュードの時間変化を解析し地震活動の予測実験に活用する.

平成22年度は,地震活動予測モデルを広く募集し,テストクラス(1日,3ヶ月)に対するモデル比較を行う.

平成23年度は,テストクラス(1年)に対するモデル比較を行う.

平成24年度は,日本の地震活動に適した地震活動予測モデルの高精度化に取り組む.

平成25年度は,テストクラス(3年)に対するモデル比較を行うとともに,全体の成果を取りまとめる.

(7)平成21年度成果の概要

平成21年度は,統計モデルや物理モデルに基づく地震活動予測アルゴリズムの妥当性を評価・検証する仕組みを構築するために,CSEP(Collaboratory for the Study of Earthquake Predictability)と国際連携を図り,その中で運用されている地震活動予測検証実験のための基本ソフトウェアを地震研究所にインストールした.また,基本ソフトウェアに必要な地震活動モデルの募集や,そのルール作りのため,2009年5月27日に地震研究所において,国際シンポジウム“地震発生予測システムの構築に向けて”を開催し,

-予測手法の妥当性を評価する枠組み(実験環境)

-地震発生予測手法・検定法

-次世代の予測手法

-検証実験の詳細打ち合わせ

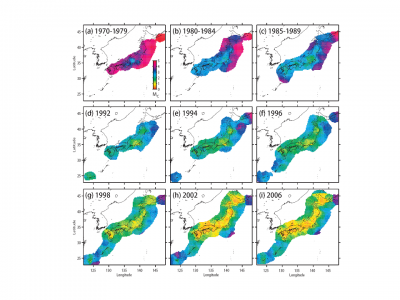

について国内外の研究者約30人で詳細に議論を行った.第1回地震発生予測検証実験は,地震活動モデルの投稿〆切を2009年10月1日として設定し,1ヶ月のモデルの実行環境整備期間を経て,11月1日から開始した.投稿されたモデルは,1日予測,3ヶ月予測,1年予測,3年予測をすべて合計すると80を超えた.また,第1回地震発生予測検証実験において震源カタログとして使用する気象庁一元化震源のコンプリートネスマグニチュード(Mc)の時間変化の解析を行い,Hi-netが整備された1998-2002の間において,顕著なMcの変化が見られ,それ以降の陸域のMc値は1を下回ることがわかった.

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- 楠城一嘉,鶴岡 弘, 平田 直, 笠原 敬, 2009, 地震発生予測システムの構築に向けて-統計物理学者に望むこと-, 物性研究, 93(2), 125-142.

- 楠城一嘉・鶴岡弘・平田直・地震活動の評価に基づく地震発生予測研究グループ, 2009, 地震発生予測検証実験に関する公募, 日本地震学会ニュースレター, 20, 6, 7-10.

- N. Hirata, T. H. Jordan, H. Tsuruoka, and K. Z. Nanjo, 2009, Call for Papers: Special Issue of Earth,Planets and Space (EPS), Earthquake Forecast Testing Experiment for Japan”, Earth Planets and Space, 61, 6, 805-805.

(9)平成22年度実施計画の概要

平成22年度においては,地震活動予測モデルを広く募集するとともに,テストクラス(1日,3ヶ月)に対するモデル比較を行う.また,モデルの精度向上のための検討を行う.

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

東京大学地震研究所 鶴岡弘・平田直・佐竹健治・楠城一嘉・石辺岳男

他機関との共同研究の有無

無

(11)問い合わせ先

- 部署名等

東京大学地震研究所 - 電話

03-5841-5691 - e-mail

tsuru@eri.u-tokyo.ac.jp - URL

気象庁一元化震源によるコンプリートネスマグニチュードの時間変化.