課題番号:1408

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

東京大学地震研究所

(2)研究課題(または観測項目)名

噴火シナリオに基づく推移予測の試行

(3)最も関連の深い建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (2)地震・火山現象に関する予測システムの構築

- (2-2)火山噴火予測システム

- イ.噴火シナリオに基づく噴火予測

(4)その他関連する建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (2)地震・火山現象に関する予測システムの構築

- (2-2)火山噴火予測システム

- ア.噴火シナリオの作成

(5)本課題の5か年の到達目標

1.(2)(2-2)「ア」で作成した噴火シナリオに基づき,桜島,伊豆大島,有珠山などについて,過去や現在の観測テータから現在の状態から火山噴火や噴火終息に至るまでの過程を様々な観点から想定し,噴火推移の予測を試みることを目指す.

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21年度は三宅島と伊豆大島の観測データを持ち寄り,噴火シナリオと過去噴火の推移から現状の理解と噴火現象の分岐について定量的に扱う方策を検討する.経費は東京での研究打合せと会議費に当てる.

平成22年度,平成23年度は,桜島の観測データを持ち寄り,噴火シナリオと過去噴火の推移から現状の理解と噴火現象の分岐について定量的に扱う方策を検討する.経費は研究打合せと会議費に当てる.

平成22年度,平成23年度は,有珠山の観測データを持ち寄り,噴火シナリオと過去噴火の推移から現状の理解と噴火現象の分岐について定量的に扱う方策を検討する.経費は研究打合せと会議費に当てる.

(7)平成21年度成果の概要

1.はじめに.

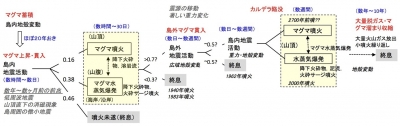

本研究は,(1.(2)(2-2)「ア」で作成した噴火シナリオに基づき,該当火山について,過去や現在の観測テータから現在の状態から火山噴火や噴火終息に至るまでの過程を様々な観点から想定し,噴火推移の予測を試みることを目指す.本年度は,課題1407で検討した三宅島の噴火シナリオ(噴火現象系統図)に,過去の噴火履歴に基づき現象分岐に関して,数値的な値を加えた結果を図1に示す.

2.噴火シナリオ

数値的な根拠については,噴火準備過程(2.(2)(3-3))の課題1426「噴火推移および事象に関する発生予測の数値的検討」として実施した.すなわち,最近約300年間の噴火履歴を元に発生頻度を数値化した.記録が少ない事象についての頻度値は怪しい.例えば,島外マグマ貫入以後の噴火事象については,地震観測が1940年以降に限られる.また,2500年前の八丁平カルデラ噴火の形成に関しては,この系統図には乗らない可能性もありうる.

2000年噴火でカルデラが形成された三宅島で,今後も最近300年間と同じ推移で事象分岐がおこるかどうかについては,課題1426において,2500年前のカルデラ形成後の噴火の推移,および,2000年噴火前と現在の観測結果の比較を行って検討している.すなわち,約2500年前のカルデラ形成後はこれまでより噴出率が上昇したことと,2000年噴火以後これまでに観測されている結果が2回前の噴火後に観測された観測結果と類似していることなどから,ここで作成した噴火シナリオが,今後も有効であろうと考えられる.

3.噴火シナリオ研究のアウトプット

本研究で作成するシナリオは,噴火準備過程(2.(2)(2-2))や噴火過程(2.(2)(3-3))の観測とそれに基づく物理モデルからの考察や,この噴火シナリオの成果を逆に両課題の研究にフィードバックすることが重要である.さらには,伊豆大島火山の噴火シナリオで検討されたように,噴火シナリオの分岐の判断を観測結果に基づいて,リアルタイムで行うために,観測体制を考慮すること(1.の地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化へのフィードバック)も必要である.これらについては次年度以降の課題である.

この予知計画の間に,噴火シナリオが作成可能な火山は複数個である.そのため,我々研究者レベルが要求する噴火シナリオを作成するためのマニュアル的なものをこの5年間で準備することが重要である.そのようなマニュアルを用いて,今回担当した研究者以外のものでも,他の火山について,噴火シナリオを作成できることが好ましい.

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

(9)平成22年度実施計画の概要

本年度作成した三宅島火山の噴火シナリオを用いて噴火の開始や推移予測を行う場合に,それぞれの分岐でどのような観測項目が必要であり,どのような観測の閾値が分岐の判断となるかを検討する.また,2.(2)(2-2)の噴火準備過程および2.(2)(3-3)の噴火過程の研究との連携が重要で,今後,桜島や有珠山の噴火シナリオを考える上で,これまでに蓄積された観測データと今後取得すべきデータについて整理する.

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

中田節也・森田裕一・渡辺秀文・藤井敏嗣(東京大学地震研究所),井口正人・石原和弘(京都大学防災研究所),鍵山恒臣(京都大学理学研究科),清水洋(九州大学理学院),西村太志(東北大学理学研究科),大島弘光・村上 亮(北海道大学理学研究院),津久井雅志(千葉大学理学部),川邉禎久(産業技術総合研究所地質情報研究部門),鵜川元雄(防災科学技術研究所火山防災研究部),西村卓也(国土地理院)

他機関との共同研究の有無

有

(11)問い合わせ先

- 部署名等

東京大学地震研究所火山噴火予知研究センター - 電話

03-5841-5695 - e-mail

nakada@eri.u-tokyo.ac.jp - URL

三宅島火山の噴火シナリオ(噴火事象系統図)

分岐に示してある数値は過去の噴火履歴から読み取れる発生頻度.