課題番号:1411

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

東京大学地震研究所

(2)研究課題(または観測項目)名

ネットワークMT法観測による広域深部比抵抗構造の解明

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (1)日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

- ウ.広域の地殻構造と地殻流体の分布

(4)その他関連する建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (1)日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

- イ.上部マントルとマグマの発生場

- エ.地震活動と火山活動の相互作用

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- ウ.ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

- (4)地震発生・火山噴火素過程

- イ.地殻・上部マントルの物性の環境依存性

(5)本課題の5か年の到達目標

5ヵ年のうちに,濃尾断層周辺域(福井県東部,岐阜県南西部)と富士火山周辺域(山梨県南東部,静岡県東部,神奈川県西部)においてネットワークMT法観測を実施し,同地域での広域深部3次元比抵抗構造を推定する.得られた構造と,HiNETや地震予知計画による広域地震波速度トモグラフィをあわせて解析することで,地域の定量的な(水やメルトなどの)流体分布構造の推定を目指す.得られた構造から,同地域での通常の地震,低周波微動などの様々な地震活動や,富士山の火山活動等を,地殻マントル流体がどのように規定しているのかを明らかにする.また,従来まで取得してきたデータに基づいた3次元モデリングを試み,北海道,東北,中国四国,九州各地方の大局的な3次元比抵抗構造推定,紀伊半島,中部地方における詳細な3次元比抵抗構造推定を行う(両者の解像度の違いは,観測で用いた周期,基線長の違いによる).

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21年度:濃尾断層周辺域での観測を実現するための諸準備(NTTとの交渉,観測ネットワークを決定し電極点の決定と埋設,磁場観測点の敷設)を行うと共に,従来得られてきたデータの3次元解析を実施する.

平成22年度:濃尾断層周辺域(福井県東部,岐阜県南西部)での観測を実施するとともに,従来得られてきたデータの3次元解析を継続する.

平成23年度:前年度までに得られたデータの3次元解析を継続するとともに,富士山周辺域での観測の準備を行う.

平成24年度:富士火山周辺域(山梨県南東部,静岡県東部,神奈川県西部)での観測を実施するとともに,従来得られてきたデータの3次元解析を継続する.

平成25年度:前年度までに得られたネットワークMT観測データより,広域深部3次元比抵抗構造を推定する.得られた構造と,HiNETや地震予知計画による広域地震波速度トモグラフィをあわせて解析することで,地域の定量的な(水やメルトなどの)流体分布構造の推定を目指す.

(7)平成21年度成果の概要

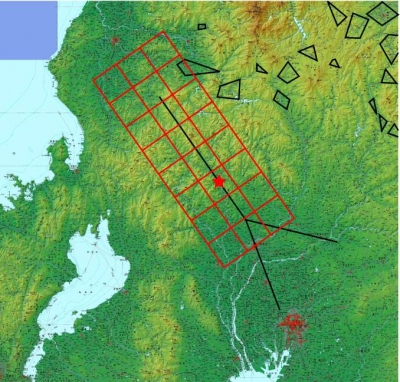

平成21年度の計画では,次年度に実施予定の濃尾断層周辺域での観測を実現するための諸準備と前計画までに得られていたデータの解析をあげていた.しかし,NTTとの交渉が当初の想定通りには進まず,測定器を設置する交換所の選定,電極点の決定と埋設,磁場観測点の敷設は,次年度に持ち越されることになり,その前段階として,電位差測定上の問題点の洗い出しや電極作成などの準備を行った.現時点での予定観測域を図1に示す.

次に従来のデータの解析では,既存のOgawa and Uchida, 1996によるコードを改良し,広帯域MT-ネットワークMT2次元ジョイントインヴァージョンコードの開発を行った.従来の広帯域MTデータでは,数100Hzから1000s程度の帯域でMT応答関数を決定するために地殻程度の深度までは精度よく構造を決定できた一方,static shiftの問題による構造の不定性や,長周期の応答関数を決定する困難さから上部マントルに至る深部構造を決定しづらいという難点があった.一方,ネットワークMTには,static shiftを含まぬ応答関数が得られることや,数万sに至る長周期が得られるため深部構造決定に有利であるという長所があるものの,8s以下の短周期応答関数の決定が困難であるため,浅部構造の不定性が問題となっていた.ジョイントインヴァージョンは,この双方の難点を克服するものである.

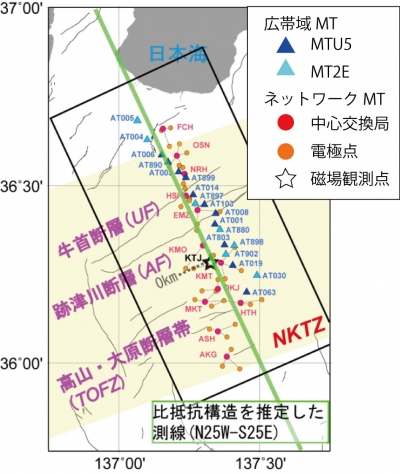

開発したジョイントインヴァージョンコードを用いて,跡津川断層域をNNW-SSEに切る測線(図2)でのデータの解析を行った.従来の広帯域MTデータとネットワークMTデータをあわせて解析することにより,static shiftが正しく推定され,測線が御岳西方の秋神まで伸び,当該地域の表層から上部マントルに至る構造が決定された.その結果,新潟-神戸歪集中帯中軸部の3つの主要な断層:牛首断層,跡津川断層,高山・大原断層帯下の下部地殻に,上下に伸びた局在した低比抵抗域の存在が明らかとなった.また,上部マントルでは,北側(牛首断層-跡津川断層下)でやや高比抵抗,南側(高山・大原断層帯下)で低比抵抗となるコントラストが認められた.

室内実験の結果(Yoshino, 2002)によると,静水平衡状態での間隙水のぬれ角は,上部地殻,下部地殻とも60度以上となり,間隙水は孤立して存在しやすい.孤立した間隙水は電気伝導に殆ど寄与しないので,比抵抗モデルのうち下部地殻の高比抵抗部分(それぞれの断層(帯)の間)でも,その比抵抗を説明するためにほぼ100%に近い含水率が必要となる.一方,Nakajima et al., submittedでは,地震波速度構造の解析から,歪集中帯中軸部全体として下部地殻の含水率は5-7%程度であると推定している.従って,下部地殻の比抵抗のコントラストは,孤立した間隙水の含水率によるコントラストをみていると考えるより,連結度のコントラストをみているものと解釈した方がもっともらしい.従って,各断層下の低比抵抗域は,間隙水の連結度の高い領域であると推定できる.平衡状態で孤立する間隙水を連結させるためには,何らかの平衡状態を破る作用が必要である.このことから,Yoshino (2002)は,下部地殻の低比抵抗域は塑性せん断域の存在を示唆すると議論している.この議論に従えば,新潟-神戸歪集中域の主要3断層下の下部地殻に存在する局在した低比抵抗域は,せん断変形域の局在を示唆することになる.さらに,Nakajima and Hasegawa, 2007による上部マントルの地震波速度構造では,地下100km(南側:高山・大原断層帯下)から200km(北側:富山平野下)に存在するフィリピン海プレートの上盤側にプレートに沿う低速度層が検出されているが,上記の上部マントル比抵抗のコントラストはその描像と調和的である.

このほか,ここまで述べてきた測線の西側にあたる石川県高松から岐阜県阿木に至る測線でのデータの解析を開始したほか,北海道中東部でのネットワークMT観測データの3次元再解析を開始した.

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- Yoshimura, R., N. Oshiman, M. Uyeshima, H. Toh, T. Uto, H. Kanezaki, Y. Mochido, K. Aizawa, Y. Ogawa, T. Nishitani, S. Sakanaka, M. Mishina, H. Satoh, T. Goto, T. Kasaya, S. Yamaguchi, H. Murakami, T. Mogi, Y. Yamaya, M. Harada, I. Shiozaki, Y. Honkura, S. Koyama, S. Nakao, Y. Wada, and Y. Fujita, 2009, Magnetotelluric transect across the Niigata-Kobe Tectonic Zone, central Japan: A clear correlation between strain accumulation and resistivity structure, Gephys. Res. Lett., 36, L20311, doi:10.1029/2009GL040016.

- 上嶋誠, 2009, MT法による電気伝導度構造研究の現状, 地震 第2輯, 61, S225-S238.

- Yamaguchi, S., M. Uyeshima, H. Murakami, S. Sutoh, D. Tanigawa, T. Ogawa, N. Oshiman, R. Yoshimura, K. Aizawa, I. Shiozaki, and T. Kasaya, 2009, Modification of the Network-MT method and its first application in imaging the deep conductivity structure beneath the Kii Peninsula, southwestern Japan, Earth Planets Space, 61, 957-971.

- 臼井嘉哉, 2010, 新潟-神戸ひずみ集中帯における深部比抵抗構造-広帯域 MT法とネットワークMT法のジョイントインバージョン-, 東京大学大学院理学系研究科修士論文.

(9)平成22年度実施計画の概要

NTTとの交渉の進捗状況によって予定が後になることも想定されるが,現時点では,6月までに電極点の確定,埋設,磁場点の設営をすませ,7月より濃尾断層周辺域(福井県東部,岐阜県南西部)での観測を開始することを目標とする.福井県内で5地域,岐阜県南西部で15地域程度の観測を行う予定である.特に南部地域では直流電車等の人工ノイズの混入が著しいと考えられるため,最近の低調な地磁気活動も考え,平成23年度にも観測を継続する.

一方で,今年度実施した富山平野から秋神に至る測線での解析を延長し,能登半島北端にあたる石川県七浦から長野県遠山に至る測線と,その西側にあたる石川県高松から岐阜県阿木に至る測線での解析を継続する.測線を延長することで,深部構造の確からしさを向上させると共に,歪集中帯に沿う方向の構造変化を明らかにする.前測線については,能登半島周辺に富山湾などの複雑な海底地形が存在するため,3次元解析を行うことになろう.

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

東京大学地震研究所(代表):上嶋誠・小河勉・小山茂・望月裕峰

他機関との共同研究の有無

有

北海道大学:茂木透秋田大学:西谷忠師,坂中伸也

東海大学:長尾年恭

京大防災研:大志万直人,吉村令慧

神戸大学:山口覚

高知大学:村上英記

鳥取大学:塩崎一郎

(11)問い合わせ先

- 部署名等

東京大学地震研究所 地震火山噴火予知研究推進センター - 電話

03-5841-5739 - e-mail

uyeshima@eri.u-tokyo.ac.jp - URL

濃尾断層周辺域でのネットワークMT観測予定域

観測予定域を赤枠(10kmメッシュ)で示す.実際のNTT交換所,交換所エリア配置をもとに,おおよそこの1つのメッシュ内に1観測地域が入るよう観測地点を選定する予定である.赤星は根尾谷の位置を示し,前計画で観測を実施したネットワークMT観測域(電極点で囲まれた領域)を黒三角ないしは黒四角で示す.

広帯域MT-ネットワークMT2次元ジョイントインヴァージョン解析を行った観測点配置と比抵抗構造を推定した測線.

新潟-神戸歪集中帯を薄黄色で示し,中田,今泉(2002)による活断層の位置をあわせて示す.