課題番号:1413

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

東京大学地震研究所

(2)研究課題(または観測項目)名

フィリッピン海プレート北縁における地殻構造と火山深部構造の解明

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (1)日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

- エ.地震活動と火山活動の相互作用

(4)その他関連する建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-2)火山噴火準備過程

- ア.マグマ上昇・蓄積過程

(5)本課題の5か年の到達目標

建議に記載されている「海底観測を含む地震,地殻変動,地球電磁気等観測を行い,火山流体の移動と地震活動の関連を明らかにする」ため,マグマ移動に伴う火山性地震や群発地震の活動度の高いフィリッピン海プレート北縁の伊豆大島,伊豆東部,富士山等の地域の構造を,地震探査,電磁気探査,重力探査から推定する.これらの地域では,これまでの研究で浅部構造がある程度解明されているので,火山噴火に直接かかわるマグマ溜りの存在が指摘されている深さ約10km以深の地殻構造に焦点を当てて,火山の深部構造の解明を行う.地震波速度構造,比抵抗構造から,地下の火山流体の分布を明らかにし,この地域における地震活動と火山活動の関連を明らかにする.

伊豆大島では,海陸合同の人工地震探査を実施し,深さ4km付近の浅部と深さ10km付近の深部でのマグマ分布の検出を試みる.海中発破及びエアガンによる多数の制御震源と稠密な陸上と海底の地震観測を組み合わせ,深さ10km付近からの反射波の地域分布に注目し,マグマ分布の推定を目指す.また,伊豆大島で観測されている間欠的な山体膨張とそれに同期する地震活動の時間変化を,マグマ蓄積が及ぼす応力変化を定量的に推定し,地震活動の時間変化の原因を火山体の不均質構造,周辺の広域応力場の影響も考慮に入れて解明する.

伊豆半島東方沖群発地震活動では,これまでマグマ貫入深度が5km付近と8km付近の2つのグループに分かれる可能性が指摘されているが,過去の観測データを再解析し,貫入深度が2つに分かれることを精度の高い震源分布や地殻変動データから再検証する.この2つのマグマ貫入深度の違いの原因を,その南東約30kmに存在する伊豆大島の火山深部構造やマグマ蓄積の様式と比較することにより,明らかにすることを目指す.

富士山では,東西方向の電磁気構造探査により深さ25km以深に低比抵抗領域が存在するモデルが提唱されているが,低比抵抗域の広がりや富士山直下で発生する低周波地震との関連については明らかにされていない.この課題により南北方向の電磁気構造探査を行い,この深部低比抵抗体の空間的な広がりを求め,地震波速度構造の結果と比較し,富士山の地下構造と山体直下の深部低周波地震の発生の関連を明らかにする.

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21年度には,伊豆半島~伊豆大島~房総半島沖の領域の南西~北東方向に走行を持つ総延長約70kmの測線で,陸上観測点約250点,海底観測点約30点の観測点を設置し,9箇所で海中発破を実施する人工地震探査を行うとともに,測線に沿ってエアガンよる制御震源を発振する大規模構造探査を実施する.これにより,伊豆大島直下及びその周辺の地震波速度構造の推定を行う.屈折法解析と同時に反射法解析も行い,これまでの解析では不明瞭であった深さ約10kmでの反射面(速度不連続面)付近の構造を精度良く推定する.1999年に実施した北西~南東に測線を設定した人工地震構造探査の結果とも併せて,深さ約10kmからの反射波の強度分布からマグマ蓄積場所を特定できるか否かの可能性を検証し,伊豆大島火山のマグマ蓄積に関する新たな知見を得ることを目指す.

上記構造探査で得られる速度構造の情報を用いて,浅部マグマ溜り(深さ約4km)と深部マグマ溜り(深さ約10km)を分離したマグマ蓄積時間変化の検出を試みる.これらのマグマ溜りは,それぞれ1986年噴火の際の割れ目噴火のマグマの起源と山頂噴火のマグマの起源に相当すると考えられ,相互のマグマ蓄積の関連を解明することは,地下のマグマ蓄積現象の本質を理解する上で極めて重要な情報である.更に,マグマ蓄積に伴う応力変化を定量的に解析し,火山体の不均質構造,周辺の広域応力場の影響も考慮に入れ,伊豆大島で見られる山体膨張に同期した地震活動の時間変化を説明するモデルを構築する.

平成22年度には,平成21年度に実施した人工地震構造探査の解析を更に進め,1999年に実施した構造探査実験も併合して解析し,伊豆大島近傍の地震波速度構造をより精度良く推定することを試みる.更に,絶対重力計による高精度重力測定を伊豆大島火山観測所,鎧端観測点で実施すると共に,それらの点を基準とした相対重力測定を伊豆大島のカルデラ内を中心とした地域で実施する.また,伊豆大島で超長周期MT観測を行い,これまで実施してきたAMT観測,MT観測のデータと併合処理し,伊豆大島の地下数kmまでの比抵抗構造を明らかにする.比抵抗構造と地震波速度構造を比較し,伊豆大島の地下の火山流体の分布の検出を試みる.

平成23年度には,フィリピン海北縁に位置する富士山周辺において,絶対重力と相対重力の測定を行う.また,これまで蓄積された伊豆大島,伊豆半島,富士山周辺の地震記録を解析して地下構造の推定を行い,人工地震探査の結果と比較する.これまでの地震活動,地殻変動,構造探査の結果を統合し,伊豆大島,伊豆半島の火山性流体の存在を検証し,マグマ供給系を明らかにする.また,これらのマグマ供給系の構造と,この地域の地震活動を火山性流体の存在とこの地域の広域応力場の関連を考慮に入れて考察する.

平成24年度には,伊豆大島における絶対重力と相対重力を再測し,平成22年度の測定と比較して重力の時間変化を調査する.有意な重力変化があった場合には地殻変動等の観測データと比較し,その原因の地球物理学的な意義を明らかにする.富士山周辺において,これまで実施してきた北西~南東方向の電磁気構造探査と直交する北東~南西方向の電磁気構造探査を実施し,富士山直下の3次元電磁気構造探査を行い,富士山のマグマ供給系を明らかにする.また,これまでに蓄積されてきた自然地震の観測データを用いて,伊豆半島から富士山周辺にかけての地震活動と,火山性深部低周波地震,マグマ貫入に起因する地殻変動を関連について明らかにする.

平成25年度には,富士山周辺で絶対重力及び相対重力の測定を行い,平成23年度の測定結果の比較し,重力の時間変化を調査する.有意な重力変化があった場合には地殻変動等の観測データと比較し,その原因の地球物理学的な意義を明らかにする.伊豆大島では超長周期MT観測を行い,平成22年に実施した同様の観測と比較し,伊豆大島の地下数kmまでの比抵抗構造の時間変化の検出を試みる.これまでの各種構造探査の結果を統合し,この地域の火山性流体の存在が,地震活動とマグマ蓄積活動に与える影響を明らかにし,この地域の地震活動と火山活動の関連を明らかにする.

(7)平成21年度成果の概要

伊豆半島,伊豆諸島の位置するフィリピン海北縁は,伊豆半島北方でのプレートの衝突と相模湾と駿河湾における沈み込みにより,ほぼ水平方向に最大主応力と最小主応力を持つ応力場に支配され,深部からのマグマの上昇に呼応した火山性地震活動やダイク貫入に伴う群発地震活動が,高い頻度で発生している.例えば,1986年の伊豆大島噴火,2000年三宅島噴火の際の地震活動や,1970年代後半から現在まで続く伊豆半島東方沖群発地震活動では,ダイク状マグマの貫入を示唆する地震活動が観測されている.このような地震は,広域応力場とマグマの貫入により生じる応力の両者の影響で発生していることが知られている.マグマの貫入による地震活動を定量的に評価するためには,マグマ貫入深度を支配する火山体下の地殻構造を知ることが重要で,それに基づきマグマ貫入過程の詳細な理解が必要である.今年度はこの地域,特に伊豆大島直下の地殻構造を精度良く推定し,この地域で発生している地震活動とマグマ貫入現象を理解するために,人工地震を用いた構造探査実験を実施した.また,昨年12月に発生した伊豆半島東方沖群発地震の活動を,過去の活動と比較することにより,今回の活動の特徴を明らかにすると同時に,この地域のマグマ蓄積過程の解明を目指した研究にも着手した.

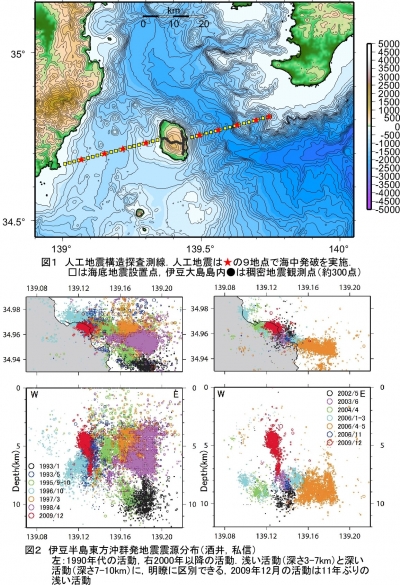

構造探査実験は,2009年10月26日から11月3日の期間,伊豆半島下田沖から伊豆大島を通り,房総半島沖まで西南西~東北東に並ぶ約60kmの測線に,約2km間隔で海底地震計39台を設置した.また,伊豆大島島内には約50m間隔で,東西方向に約180台,南北方向に約100台の地震計を配置した.人工地震は,測線上に5~8km間隔で9か所において薬量300kgのダイナマイトによる海中発破と測線上及び伊豆大島沿岸1周で容量50リットルのエアガン発震を行った(図1).海底地震計は全ての震源を,伊豆大島島内の稠密地震観測点は,海中発破及び伊豆大島沿岸でのエアガン発振の信号を記録した.陸上観測点,海底地震計ともほぼ全てのデータが回収できた.現在,伊豆大島島内観測点のデータの1次処理は終わり,初動の読み取りを行っている.一方,海底地震計のデータは処理中であり,処理終了後に海陸のデータを統合して,構造を求める.伊豆大島島内に稠密配置された地震計で観測されたデータから現在までに判っている点を列挙する.

1) 記録されたデータは良好で,初動は明瞭に読める.以前の構造探査実験で明らかになった深さ4km付近に上端を持つP波速度約5.5km/sの層からの屈折波が初動として広い範囲で識別できる.

2) 深さ8~10kmからのPxS反射波と見られる後続波が,今回の実験でも震央距離10km付近で観測されている.この位相の見える距離が限られるので,反射面は局在している可能性がある.

3) 伊豆大島の西南西及び東北東の両方向から来る地震波は,三原山山頂域を通過すると急激に振幅が減衰する.また,カルデラ内の観測点での波形は,コーダ部分で高周波成分の振幅が大きく,この地域では強い散乱の影響を受けていると考えられる.

今後は,海底地震計のデータを統合して解析すると同時に,1999年に実施した今回の測線と直交する測線での構造探査実験のデータを統合して処理し,伊豆大島直下の地震波速度構造の推定を進める.

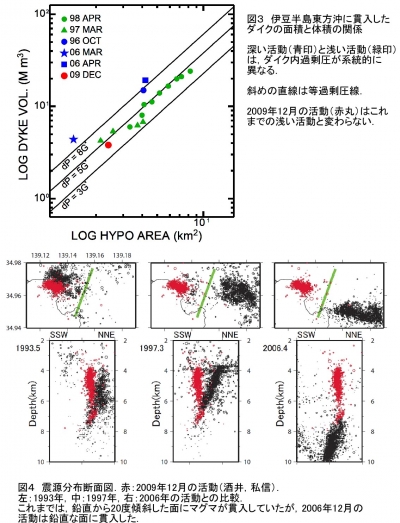

伊豆半島東方沖で発生する群発地震は,震源分布,発震機構解,震源移動,地殻変動の時間変化より,大部分の地震は貫入するマグマの先端で発生し,震源移動がマグマの移動を描出していることが明らかにされている.マグマ移動のメカニズムや,マグマ蓄積に関する物理量の推定が定量的に行われ,1)群発地震活動は,主活動が深さ3~7kmである浅い活動と,7~10kmの深い活動に大別でき,それらは異なる密度のマグマがそれぞれの浮力中立で停留したと見られる.2)1990年代の群発地震は浅い活動が多かったのに対して,2000年以降は今回を除いて全て深い活動であった.今回は1998年以降11年ぶりの浅い活動であった.(図2)3)今回の活動を除き,これまで全ての群発地震活動の震源は,鉛直から約20度傾斜した面上に並ぶ.これは周辺応力の作る最小主応力の方向に垂直な面にマグマが貫入してきたことを示している.4)マグマ中立深度とダイク内の過剰圧には系統的な相関が存在する(図3).これはマグマ先端での破壊条件が,ダイクの広がりを制御していることを示している.

今回の群発地震活動を引き起こしたマグマ移動を詳細に知るため,M1以上の地震をできる限り読み取ることに努め,震源移動の全体像を明らかにした.活動はa)震源が深さ8から6kmに上昇する活動,b)深さ6kmから浮力中立深度と思われる4.5kmまで上昇する活動,c)浮力中立点周りに広がる活動の3つの活動に明瞭に分類できる.これまでの活動ではa)とb)に明瞭な区分はなかった.更に,深さ8~6kmに上昇する活動の震源はこれまでと同様に,鉛直から約20度傾斜した面に分布するが,それ以浅の活動の震源はほぼ垂直の面上に分布し(図4),これまでの活動とは異なった面上に群発地震は発生した.a)とb)との境界は,これまでの活動における深い活動と浅い活動の境界に相当する.

今回の群発地震活動は,深いマグマ蓄積領域と浅いマグマ蓄積領域の境界で,これまでと異なり,マグマが浅部で新たな面を形成して,そこに貫入した現象であると推定される.今回のマグマの貫入量は3~5メガ立米と推定され,1998年の活動(約30メガ立米),2006年4月の活動(約20メガ立米)に比べて貫入量は少ない小規模なマグマ貫入現象であった.しかし,気象庁鎌田観測点で観測された地震回数は有意に多く,マグマ貫入量に比較して地震活動度は高かった.これまで貫入を繰り返してきた鉛直から約20度傾斜した面ではなく,マグマが新たな貫入面を形成して貫入したとすると考えると,地震活動度が高かったことは矛盾なく説明できる.この原因として考えられるのは,マグマの浮力中立深度付近の局所的な最小主応力の方向が,これまでの一連のマグマ蓄積により変化したと考えることができるかも知れない.この現象は,マグマ蓄積範囲が拡大してマグマ溜りが拡張を始める過程を示し,より大きなマグマ溜りへの成長過程のスナップショットを見せているとも考えられる.

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

(9)平成22年度実施計画の概要

平成22年度には,平成21年度に実施した人工地震構造探査の解析を更に進め,1999年に実施した構造探査実験も併合して解析し,伊豆大島近傍の地震波速度構造をより精度良く推定することを試みる.また,伊豆大島で超長周期MT観測を行い,これまで実施してきたAMT観測,MT観測のデータと併合処理し,伊豆大島の地下数kmまでの比抵抗構造を明らかにする.比抵抗構造と地震波速度構造を比較し,伊豆大島の地下の火山流体の分布の検出を試みる.

更に,絶対重力計も利用したハイブリッド重力観測を三宅島で実施する,これまで,三宅島では2000年~2002年と2006年に重力観測が行われている.今回の実施により,一連の噴火活動後のほぼ定常状態での重力変動を明らかにすることができる.また、絶対重力観測点や、重要な相対重力点において土壌水分の連続観測を実施することにより、陸水起源の重力擾乱をモデル化する。このモデルは過去の三宅島での重力変動にも適用され、陸水擾乱を取り除いた高品位な重力データに基づいてより厳密に、過去の火山活動モデリングを行う道を開く。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

東京大学地震研究所 森田裕一(地震探査,地殻変動観測),篠原雅尚(地震探査),上嶋誠(電磁気探査),大久保修平(重力探査)

他機関との共同研究の有無

有

北海道大学理学研究院,秋田大学工学資源学部,東北大学理学研究科,東京工業大学地球流体化学研究センター,名古屋大学環境学研究科,京都大学防災研究所,九州大学理学研究院(11)問い合わせ先

- 部署名等

東京大学地震研究所 - 電話

03-5841-5704 - e-mail

morita@eri.u-tokyo.ac.jp - URL

図1,図2

図3,図4