課題番号:1415

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

東京大学地震研究所

(2)研究課題(または観測項目)名

プレート境界の固着域とその深部延長上遷移領域の構造と物理特性の解明

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- ア.アスペリティの実体

(4)その他関連する建議の項目

(5)本課題の5か年の到達目標

フィリピン海プレートが沈み込む相模トラフ・駿河トラフから南海トラフにかけてのプレート境界域では、巨大地震が繰り返し発生している。これら巨大地震の発生様式を考える上で、フィリピン海プレートの沈み込み過程に関する知見は非常に重要である。近年、固着域深部延長上のプレート境界遷移領域では、深部低周波地震、深部低周波微動、超低周波地震、スロースリップといったプレート境界のすべり運動と考えられる現象が発見されている。本計画では、過去に実施された海陸統合地殻構造探査データと、新規にプレート境界域の陸域において実施する稠密アレイ観測で得られるデータとの統合解析を実施することで、固着域から固着域深部延長上の遷移領域におけるプレート境界域の3次元構造と物理特性を明らかにし、アスペリティの実体の解明を目指す。

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21年度においては、紀伊半島において取得されている既存の地殻構造探査データの統合解析を実施し、紀伊半島下の3次元的不均質構造の解明を目指す。また、紀伊半島南部下の遷移領域における詳細な不均質構造を明らかにするための稠密自然地震アレイ観測を実施する。

平成22年度においては、紀伊半島南部において、深部低周波微動・低周波地震が活発に発生している場所の反射法断面図が得られる測線を設定し、制御震源を用いた地殻構造探査を実施する。得られたデータに対して反射法解析を実施し、測線下の反射法断面図を得る。

平成23年度においては、平成22年度に取得した地殻構造探査データと平成21年度に得た稠密自然地震アレイ観測データに、それ以前に紀伊半島において取得している海陸統合地殻構造探査データ・自然地震観測データを加えた統合解析を行ない、プレート境界、特に固着域からその深部延長上の遷移領域における3次元地震波速度構造を得る。

平成24年度においては、平成22年度に取得した地殻構造探査データと、それ以前に取得している地殻構造探査データに対して反射法解析を適応し、固着域から固着域深部延長上の遷移領域におけるプレー境界面の3次元形状を得るとともに、観測されるプレート境界面からの反射波に対しての振幅解析を行い、プレート境界面上の反射係数の空間分布を明らかにする。

平成25年度においては、本計画で取得した稠密自然地震アレイ観測・地殻構造探査データと既存地震観測データの統合解析により得られたプレート境界域の3次元構造・物理特性とプレート境界域における地震活動・深部低周波微動発生場所との対応関係を考察し、地殻変動、構造地質、熱力学モデルから得られている知見と比較することで、アスペリティの実体の解明を目指す。

(7)平成21年度成果の概要

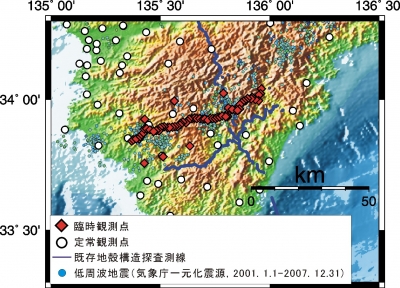

深部低周波微動・低周波地震が発生している紀伊半島南部では,これまでにいくつかの臨時自然観測が実施されている.これらデータと紀伊半島南部の定常観測点で取得されたデータを用いた地震波トモグラフィー解析・反射法解析から,この地域で発生する低周波地震は,反射層が厚くなる領域内で発生し,発生域の近傍では,Low Vp, high Vp/Vsの特徴を示していことが明らかになった.しかしながら,クラスター状に存在する低周波地震発生域と対比が可能な詳細な地震波速度構造を得ることは出来ていない.そこで,低周波地震発生域の直上でオフラインレコーダを用いた稠密自然地震観測を開始した(図1).臨時観測点は,奈良県下北山村から十津川村を経て和歌山県みなべ町に至る約60kmの東西測線上に60か所(観測点間隔:約1km)と,その周辺に6か所の計66か所に設定し,12月2日から連続波形データ(サンプリング周波数:200Hz)の収録を開始した.各観測点では,固有周波数1Hz の地震計によって上下動及び水平動の3成分観測を行っている.観測は平成22年5月中旬頃まで実施する予定である.これら66か所に設置した観測点で取得されるデータと定常観測点で取得されるデータの解析から,紀伊半島南部下の遷移領域における不均質構造に関する新たな知見が得られることが期待できる.

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- Iidaka, T., T. Igarashi, and T. Iwasaki,2009, Configuration of the subducting Philippine Sea slab in the eastern part of southwestern Japan with seismic array and Hi-net data, Gondwana Research, 16, 504-511.

(9)平成22年度実施計画の概要

平成21年12月から開始した稠密自然地震観測を終了し,得られた自然地震データに対してトモグラフィー解析を実施することで,紀伊半島南部下の遷移領域における詳細な地震波速度構造を得る.平成21年度に実施した稠密地震観測測線と同一測線で制御震源を用いた地殻構造探査を平成22年秋頃に実施する.制御震源としてダイナマイトを使用し,測線両端と中央部で発破をおこなう.観測機材として,固有周波数4.5 Hzの上下動地震計とオフランレコーダ(蔵下・他,2006)を用い,測線上に約200m間隔で設置する.得られたデータに対して屈折法解析や反射法解析を実施し,測線下の詳細な速度構造だけでなく反射法断面図を得ることにより,深部低周波微動域の詳細な描像を得る.

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

地震研究所 飯高隆・蔵下英司・岩崎貴哉

他機関との共同研究の有無

有

海洋研究開発機構〔 金田義行、小平秀一、尾鼻浩一郎 〕

(11)問い合わせ先

- 部署名等

東京大学地震研究所 地震火山噴火予知研究推進センター - 電話

03-5841-5712 - e-mail

yotik@eri.u-tokyo.ac.jp - URL

図1

観測点配置図