課題番号:1416

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

東京大学地震研究所

(2)研究課題(または観測項目)名

海域から陸域までの総合的調査・観測によるアスペリティの実体解明

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- ア.アスペリティの実体

(4)その他関連する建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (1)日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

- イ.上部マントルとマグマの発生場

- ウ.広域の地殻構造と地殻流体の分布

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- イ.非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

- エ.スラブ内地震の発生機構

- 3.新たな観測技術の開発

- (1)海底における観測技術の開発と高度化

- イ.海底地震観測技術

(5)本課題の5か年の到達目標

本観測研究計画は

1)アスペリティの空間規模及び分布の把握

2)プレート間固着を支配する物理的過程の理解

3)プレート境界近傍で発生する地震の震源と発震機構の高精度推定

を進めることにより,アスペリティの実体を解明することが目的である.さらには,境界での滑りと固着の状態の時間的変化についても研究を行う.このために,様々な分野の観測を有機的に結合し,研究を行う.最終的な目標であるアスペリティの実体把握のために,陸域・海域地殻変動,繰り返し地震などを用いて,プレート間の固着度の分布を精度良く求め,さらに固着が強い領域,弱い領域のプレート境界付近及びこれまでに求められているアスペリティ(大地震震源域)の詳細な構造,地震活動,発震機構解による応力分布を求め,それらの比較検討を行う.

本観測研究計画は大きく次の5つの観測研究項目からなる.

1.大規模制御震源構造調査によるアスペリティ-非アスペリティ境界域における構造不均質の解明

2.海底地震観測ネットワークおよび陸上テレメータ観測による、地震活動の解明

3.海底測地観測によるプレート固着域のマッピングと非地震性滑りの検出

4.重力およびGPS観測によるプレート境界固着部のマッピング

5.精密地殻変動観測

(6)本課題の5か年計画の概要

本課題の5つのテーマそれぞれについて,全年度にわたって以下の観測研究を実施する。

1.海陸プレート境界域において,大規模な制御震源地震探査を自然地震観測、海底ケーブル観測、GPS音響測位等による地殻変動観測及び電磁気的観測との密接な連携のもとに実施する。平成22年度と25年度に実施する。

2.構造探査域およびその周辺において,海底地震計観測網を構築し,長期にわたる地震活動の把握を行う。平成21年度は、房総沖に40台規模の長期観測型海底地震計観測網を構築し,約1年間の連続海底地震観測を行う。また、精度のよい震源決定のために、エアガンを用いた浅部構造探査を実施する。設置した地震計は、平成22年度に回収の予定である。また,日向灘沖に短期観測型海底地震計を用いた高密度観測を実施する.得られたデータにより震源決定、繰り返し地震、低周波イベントの検出などを行い、地殻活動の把握に努める。平成22年度以降も、各年度において、海底地震計観測網による地震活動の把握を実施する。

3.広帯域海底地震計等による繰り返し地震観測、海底圧力計,海底傾斜計等による海底地殻変動観測を行い、アスペリティ周辺で発生する非地震性滑りを検出し,その位置を求める。平成21年度は、技術開発の研究計画(課題番号1431)と連携し、広帯域海底地震計に、高精度圧力計を付加し、海底の上下変動を観測する。観測域は、南海トラフ付近とし、1年程度の長期観測を開始する。平成22年度以降も、各年度において、2.の観測と連携しながら、海底地殻変動観測を実施する。

4.絶対・相対重力測定を、太平洋岸5地域(北海道、宮城、東海、四国、九州)で、年数回から2年に1回程度繰り返し、重力の時空間変動を検出する。粘弾性、地球の曲率を考慮した、重力変動と変位のモデリング計算手法を完成させ、プレート間固着分布を得る。絶対・相対重力測定を牡鹿半島、東海地方、日向灘沿岸(宮崎)で行い、データの蓄積を図る。平成21年度は、サブダクションがもたらす変位・重力変動を、粘弾性・水平不均質な地球モデルについて計算するコードの開発に着手する。平成22年度は、絶対・相対重力測定を四国(室戸)、東海地方、北海道の東部及び中部の太平洋岸で行い、データの蓄積を図り、計算コードを完成させる。平成23年度については、絶対・相対重力測定を牡鹿半島、東海地方、日向灘沿岸(宮崎)で行い、データの蓄積を図る。完成したコードを用いて、過去の経年的な重力変動・GPS変位データから、宮城県沖、東海、日向灘のプレート境界固着部のマッピングを行う。平成24年度については絶対・相対重力測定を四国(室戸)、東海地方、北海道の東部及び中部で行い、データの蓄積を図る。H22年度に完成したコードを用いて、過去の経年的な重力変動・GPS変位データから、南海・東海、十勝沖・根室沖のプレート境界固着部のマッピングを行う。平成25年度については、絶対・相対重力測定を牡鹿半島、東海地方、日向灘沿岸(宮崎)で行い、データの蓄積を図る。前年度までのすべての重力変動ならびにGPS変位データから、プレート固着部の時空間的な揺らぎを検出する。

5.歪・傾斜の連続観測は横坑で、引き続きデータの蓄積を行うと共に,これらの歪・傾斜データにより,スローイベントの検出しその特性を明らかにする。関東・東海など地震研究所が地殻変動観測点を展開している地域を対象とする。歪・傾斜の連続観測は横坑では10年以上、ボアホール観測でも7年以上の実績があり、10-9あるいはそれ以上の高分解能のデータが蓄積されている。平成21年度以降も、引き続きデータの蓄積を行うと共に、これらの歪・傾斜データを現在国土地理院が展開しているGEONETなどのデータと共に解析することにより、スローイベントの検出しその特性を明らかにする。

(7)平成21年度成果の概要

1.本年度は実施予定なし。

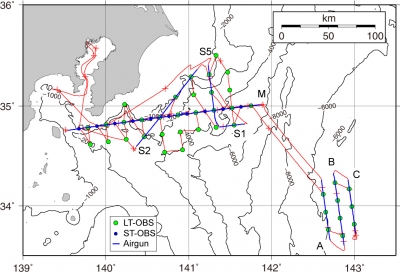

2.平成21年度は、房総沖に40台規模の長期観測型海底地震計観測網を構築し,約1年間の連続海底地震観測を開始した。また、精度のよい震源決定のために、エアガンを用いた浅部構造探査を設置時に実施した(図1)。設置は、東京大学海洋研究所学術調査船「白鳳丸」KH09-3次航海により、7月28日から30日にかけて実施した。地震研究所で開発された1年間連続観測可能な長期観測型海底地震計40台を用いた。この地震計は、固有周波数1Hzの地震計センサーを用いている。40台の長期観測型海底地震計は、平成22年度に回収の予定である。設置後に、制御震源として総容量100リットルのエアガンにより、発震を行った。エアガン発震は、7月30日から8月4日にかけて、行った。長期観測型海底地震計は、20km間隔であり、浅部構造を詳細に求めるために、エアガン発震の主測線上には、長期型海底地震計の中間に、短期型海底地震計10台を設置し、エアガンの信号を記録した。主測線の長さは約200kmである。この短期型海底地震計は、主測線のエアガン発震後に回収し、良好な記録が得られた。来年度に回収される長期観測型海底地震計の記録とあわせ、主測線下の詳細な構造を求める予定である。

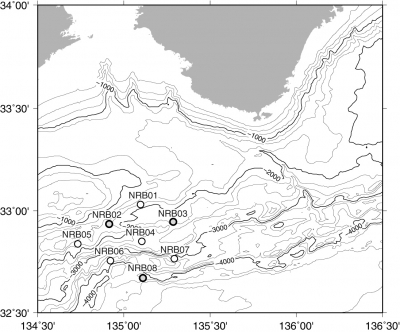

3.平成21年度は、技術開発の研究計画(課題番号1431)により開発された高精度圧力計付き広帯域海底地震計を用いた海底の上下変動観測を開始した。これは従来の広帯域海底地震計に、高精度水圧計を付加することにより、より広い周波数帯域での観測が行えるようにしたものである。平成21年11月に,南海トラフ紀伊水道にこの高精度圧力計付き海底地震計2台を設置し、観測を継続中である(図2)。平成22年度中に回収し、高精度水圧計の評価を含めた海底上下変動の解析を行う。

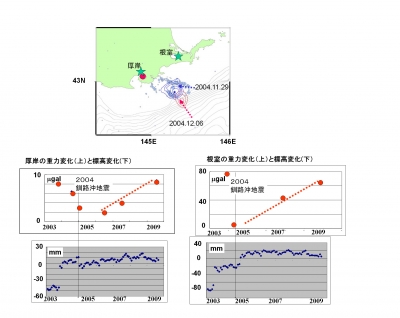

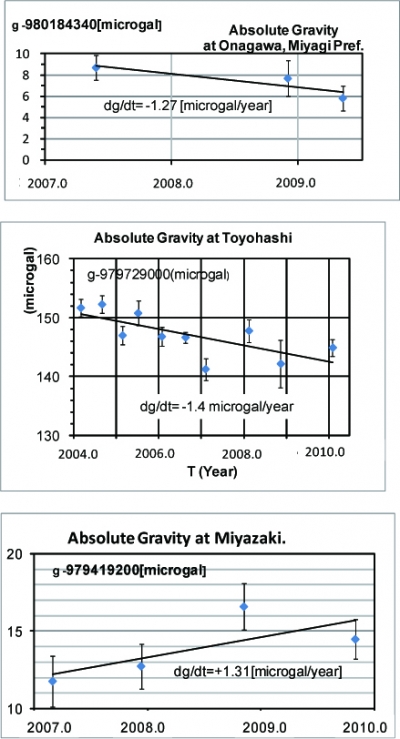

4.当初計画どおり,粘弾性・水平不均質な地球モデルについて,サブダクションがもたらす変位・重力変動を計算するコードの開発に着手し,概略完成させた。重力観測については、平成22年度からの当初計画に先行する形でハイブリッド重力測定に着手した(図3).まず,北海道では,太平洋岸の東部(釧路~根室)及び中部(えりも)における観測を,2009年7月に実施した.また,牡鹿半島(女川)では,東北大学と協力して2009年5月に観測を実施した.さらに日向灘地域(宮崎)では,京大防災研究所宮崎観測所において2009年10月末~11月初めに観測を実施した.今年度の観測結果のうち、北海道東部の結果を過去の測定結果とともに図4に示す.また,牡鹿半島・東海(豊橋)・日向灘地域における結果を比較すると,経年的な重力変化の地域差が見えはじめている(図5).

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- 大久保修平・孫 文科・田中愛幸・菅野貴之・高森昭光・大島弘光・古屋正人・前川徳光・松本滋夫, 2009, 重力変動を用いた、比較サブダクション学- 1.北海道東部,日本測地学会講演予稿集.

- 張新林・田中愛幸・孫 文科・大久保修平・付 广裕,2009,3 次元粘弾性地球モデルにおける変形理論, 日本測地学会講演予稿集.

- 田中愛幸,2009, 曲率、自己重力、三次元粘性構造を考慮した余効変動モデルにおける圧縮性の取り込みについて(序報), 日本測地学会講演予稿集.

- Tanaka,Y. V. Klemann, K. Fleming, Z. Martinec, 2009, Spectral finite element approach to postseismic deformation in a viscoelastic self-gravitating spherical Earth, Geophys. J. Int., 176, 3, 715-739.

(9)平成22年度実施計画の概要

1.海陸プレート境界域において,大規模な制御震源地震探査を自然地震観測、海底ケーブル観測、GPS音響測位等による地殻変動観測及び電磁気的観測との密接な連携のもとに実施する。対象域は、本年度に長期の海底地震観測を行った房総沖を想定している。

2.房総沖に平成21年度に設置した長期観測型海底地震計40台を回収する。得られたデータにより震源決定、繰り返し地震、低周波イベントの検出などを行い、地殻活動の把握を行う。また、長期観測型海底地震計と今年度回収した短期型海底地震計のデータを併せて解析し、対象域の地殻構造を求める。平成22年度も、引き続き長期観測型海底地震計を設置し、長期の海底地震観測を実施し、地殻活動の把握に努める。

3.平成21年度に紀伊水道に設置した圧力計付広帯域海底地震計を回収し、そのデータから、低周波イベント等の検出などを含めた地殻変動を求める解析を行い、地殻活動を把握する。平成22年度も引き続き、南海トラフ付近に、高精度圧力計付広帯域地震計を再設置し、海底地殻変動観測を実施する。

4.牡鹿半島,東海地方及び宮崎でのハイブリッド重力観測を年1~2回実施し、データの蓄積を図る.北海道での観測は,21年度実施済みであるので,行わない.あらたに四国での観測を実施する.また,サブダクションがもたらす変位・重力変動を、粘弾性・水平不均質な地球モデルについて計算するコードを完成させる。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

1.篠原雅尚・金沢敏彦・望月公廣・山田知朗

2.篠原雅尚・金沢敏彦・篠原雅尚・望月公廣・山田知朗

3.篠原雅尚・塩原肇・金沢敏彦・篠原雅尚・望月公廣・山田知朗

4.大久保修平・加藤照之・孫文科

5.佐野修

他機関との共同研究の有無

有

1.北海道大学(村井芳夫)、東北大学(日野亮太・伊藤喜宏)、九州大学(植平賢司)、鹿児島大学(八木原寛)、千葉大学(佐藤利典)2.北海道大学(村井芳夫)、東北大学(日野亮太・伊藤喜宏)、九州大学(植平賢司)、鹿児島大学(八木原寛)、千葉大学(佐藤利典)

3.北海道大学(村井芳夫)、東北大学(日野亮太・伊藤喜宏)、九州大学(植平賢司)、鹿児島大学(八木原寛)、千葉大学(佐藤利典)

(11)問い合わせ先

- 部署名等

東京大学地震研究所 地震予知研究推進センター - 電話

03-5841-5712 - e-mail

yotik@eri.u-tokyo.ac.jp - URL

房総沖に展開した40台の長期観測型海底地震計の設置位置。浅部構造探査のための10台の短期海底地震計の位置とエアガン発震測線の位置も併せて示す。長期観測型海底地震計は、平成22年度に回収の予定である。

南海トラフ紀伊水道に設置した圧力計付広帯域海底地震計の設置位置(灰色の丸)。紀伊水道では、超低周波地震などの活動が報告されており、その発生域直上に設置した。平成22年度に回収の予定。

サブダクションゾーン陸側での絶対重力観測地域(予定を含む)

上) 絶対重力観測点●(釧路FGS)、相対重力点○(SF191根室市厚床)と電子基準点★(950125厚岸、960512根室3)。沖合いのコンターは、2004年11月29日及び12月6日の地震のすべり分布(山中 EIC地震学ノートによる)。沖合の丸印は余震分布. (左中、左下)厚岸(絶対重力点)の重力変動と上下変位(下). 重力の単位はmicrogal, 変位の単位はmm. (右中、右下)根室(相対重力点)の重力変動と上下変位.

各地の経年的重力変動.(上)牡鹿半島(女川) (中)東海(豊橋) (下)日向灘(宮崎)