課題番号:1417

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

東京大学地震研究所

(2)研究課題(または観測項目)名

濃尾断層系における歪・応力集中過程と破壊様式解明のための総合的研究

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- ウ.ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

(4)その他関連する建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (2)地震・火山現象に関する予測システムの構築

- (2-1)地震発生予測システム

- イ.地殻活動予測シミュレーションの高度化

(5)本課題の5か年の到達目標

内陸地震の発生プロセスにはまだ不明の点が多く残されている,従って,研究対象域を選ぶにあたり,破壊様式を支配する不均質構造の検知の容易なこと及び地震・地殻変動が顕著なことが重要な条件となろう.本計画では,変形速度の大きな構造帯である新潟-神戸歪集中帯内に位置する国内最大級の内陸地震である1891年濃尾地震の震源域(濃尾断層系)に焦点をあて,総合的観測とモデリング研究を密接な連携のもとに実施する.具体的には,断層下の地殻・上部マントル不均質構造とその中での運動特性を明らかにし,その知見を踏まえて内陸地震発生の歪・応力の蓄積・集中の物理メカニズムに対する定量的モデルの構築を行う.

濃尾断層系は幾つかのsegmentに分かれており,segment間の連動的破壊が進行したと考えられている.従って,断層を含む上部地殻には,この地震のアスペリティとともに,segment境界における連動性破壊を示唆する不均質構造の存在が強く示唆される.一方,現計画の跡津川断層域における総合観測の成果から,濃尾断層系下の下部地殻内にも局在化した異常構造域(低速度異常)が期待されるところである.この異常域ではすべり運動が進行している可能性があり,その運動によって蓄積される歪・応力が不均質構造を介在させて下部地殻から上部地殻に再配分され,更に断層面近傍に集中して連動型を含めた破壊に至ると想定される.

そこで本計画では,破壊様式を支配する上部不均質構造(アスペリティ・segment境界・断層端域)と,歪・応力の蓄積の原因となる下部地殻構造不均質及びそこで進行している運動の特性を,総合的観測(広域地震観測・稠密自然地震観測・電磁気的観測・GPS観測・制御震源探査)から明らかにする.地殻内流体は,上部・下部地殻を問わず,応力の集中に重要であるので,地震・電磁気観測によってその分布・挙動を明らかにする.更に,この総合的観測で得られた知見を元にモデリング研究を実施し,この地震に対する歪・応力の集中プロセス(不均質構造の中での応力の蓄積・再配分・集中プロセス)やこの地震で特徴的な連動型破壊の物理的メカニズムを明らかにする.

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21年度:

5ヶ年観測の立ち上げ年度である.従って,衛星テレメータを主体とする広域地震観測網の整備及びGPS観測点の設置を開始する.また,断層帯周辺における稠密アレー観測を実施する.

広域地震観測:濃尾断層を取り囲むように100km四方の地域において衛星および電話線を用いた40点のテレメータ観測網を構築する。調査地域は山岳地や電気等が通じていない地域が予想される。そこで,その様な地域においては,オフラインレコーダを用いた観測を行うことにより観測空白域のないように対応する。今年度のオフラインレコーダの展開は10点程度を予定している。観測されたデータは,東京大学地震研究所と京都大学防災研究所に収録システムを構築しデータの収録をおこなう。また,精密震源決定によって地震活動を把握するとともにメカニズム解,走時データ等データを取得する。

稠密アレー観測:震源域南部において、断層帯の走行と直交する方向(WSW-ENE)に3本の稠密アレーから成る自然地震観測網(合計90点)を約6ヶ月間展開する。各々の稠密アレイは、約30点の観測点から構成され、観測点の設置間隔は約1kmである。各観測点では、1Hz-3成分速度型地震計を使用して連続波形記録を収録する。

GPS観測:濃尾断層帯の中央部付近に20点程度の稠密GPS観測網を構築する。観測点は堅固な構造物にアンテナ固定用ボルトを設置するか,地中に直接ピラーを埋設する。可能な範囲で連続観測を実施するが,それ以外の観測点については1ヶ月程度のキャンペーン観測を実施する。データ解析の体制を整備し,キャンペーン観測データを解析して初期座標値を得る。

モデリング:モデルについては,H21年度は,前計画で様々な結果が得られた跡津川についてのまとめおよび定量モデルの構築を行う。また,その結果も踏まえて,濃尾断層帯におけるモデル化の方針について検討する。

H22年度:

広域地震観測:観測点設置を継続して行うとともに,データ解析に着手する.

稠密アレー観測:前年度に引き続き,アレー観測を実施する.また,前年度データを併せ,解析に着手する.

電磁気観測:比抵抗構造探査を実施する.

GPS観測:観測点を維持するとともに,データ収集・解析を実施する.

モデリング:計算機環境を引き続き整えるとともに,モデルリングのための基礎的コード等を整備する.

この年度末までに,当該地域の不均質構造及び地殻変形様式の概略を明らかにする.

H23年度

広域地震観測:観測点を維持し,データ収集を図るとともに,解析を実施する.

稠密アレー観測:前年度に引き続き,アレー観測を実施する.また,前年度までデータを併せ,解析を継続して行う.

電磁気観測:前年度の比抵抗構造探査の解析を実施する.

GPS観測:観測点を維持するとともに,データ収集・解析を実施する.

モデリング:モデルリング計算に着手する.

次年度の制御震源探査に備え,当該地域の不均質構造と断層近傍で進行しているであろう変動現象の概略を明らかにする.

H24年度

広域地震観測:観測点を維持し,データ収集を図るとともに,引き続き解析を実施する.

稠密アレー観測:前年度に引き続き,アレー観測を実施する.また,前年度までのデータを併せ,解析を継続して行う.

制御震源地震探査:自然地震観測,電磁気観測,GPS観測の結果を踏まえ,大規模制御震源地震探査を実施する.

電磁気観測:前年度までの結果を踏まえ,比抵抗構造探査を実施する.また,前年度までのデータについては解析を継続して行う.

GPS観測:観測点を維持するとともに,データ収集・解析を実施する.

モデリング:モデルリング計算を継続して実施する.

この年度から,全体の取りまとめを目指した総合的解析を実施する.

H25年度

広域地震観測:解析を引き続き実施するとともに,観測点の撤収を行う.

稠密アレー観測:前年度までのデータの解析を継続して実施する.

制御震源地震探査:前年度のデータの解析を引き続き実施する.電磁気観測:前年度までの比抵抗構造探査の解析を実施する.

電磁気探査:データ解析を継続して行うとともに,観測点の撤収を行う.

GPS観測:データ解析を実施するとともに,観測点の撤収を行う.

モデリング:モデルリング計算を継続して実施する.

全体の成果のとりまとめを行う.

(7)平成21年度成果の概要

本計画では,変形速度の大きな構造帯である新潟-神戸歪集中帯内に位置する国内最大級の内陸地震である1891年濃尾地震の震源域(濃尾断層)に焦点をあて,総合的観測とモデリング研究を密接な連携のもとに実施する.本課題の総合的観測は,自然地震観測,電磁気観測,GPS観測及び制御震源地震探査から構成される.

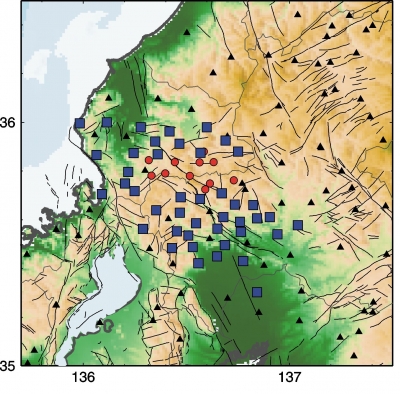

本年度の地震観測として,広域地震観測網の設置及び第1回目の稠密アレー観測が実施された.広域地震観測網は,濃尾地震断層を取り囲むように100 km四方の地域において衛星および電話線を用いた42点のテレメータ観測網を構築した(図1(a)).また,電源供給のない,観測域の中心部の山岳地帯ではオフラインレコーダを用いた観測(13点設置)を設置してある.この観測網は2ヶ年で設置予定であったが,関係者の努力によって今年度にほぼ完成した.この観測網では1Hz・3成分速度型地震計を使用して連続波形記録を収録し,順調にデータを蓄積しつつある.

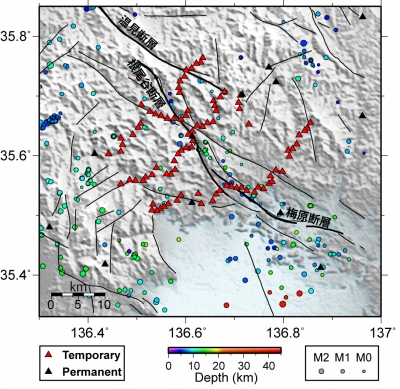

稠密アレー観測は,2009年6月~11月にかけて,濃尾地震震源域の中部域において実施された.計91点の臨時観測点(1-Hz速度型地震計,約1 kmの間隔)を,断層の地表トレースとほぼ直交方向に3列の直線アレー状に配置した(図1(b)).気象庁一元化処理震源に基づき微小地震の波形データを作成し,約500個の地震のP波・S波の初動走時の読み取り,トモグラフィー法解析を適用して,濃尾地域の地震波速度構造・震源分布を推定した.根尾谷断層の地表トレース直下に,鉛直に並ぶ微小地震の面状配列が見られ,濃尾地震の余震分布に対応すると考えられる.また,微小地震は高速度体の周辺で発生する傾向が強く,根尾谷断層の西側深部には局在化した低速度体がイメージングされた.中越地震と中越沖地震の震源域深部においても、同様な低速度体・反射体がイメージングされ、震源域深部に流体の存在が示唆される。

電磁気観測においては,平成22年度より開始する予定のネットワークMT法観測の準備を行った.

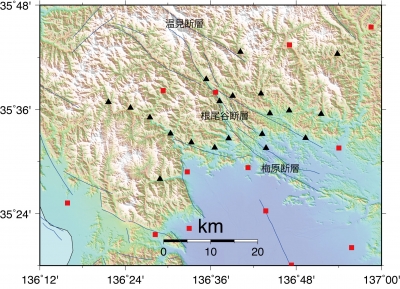

GPS観測においては,濃尾断層帯周辺における詳細な地殻変動分布を明らかにする目的で,観測網を設置した.観測網は,1891年濃尾地震の震源域の中央部をカバーする東西方向に約50km,南北方向に25km程度の矩形領域内に配置されており,5km程度の間隔で,詳細な変形分布を明らかにすることを目的としている.新たに設置した観測点の位置を図中に黒三角で示す.なお赤い四角は国土地理院のGEONET観測点である(図2).観測点は,17ヶ所で学校等の屋上にアンテナ固定用のボルトや金具を設置したが,3ヶ所では新たに高さ2.5mのコンクリートピラーを埋設した.観測点の設置が終了した12月からオフラインでの連続観測を開始しており,3月中に観測状況を点検し,データを回収するとともに一部の観測点では一旦受信機を回収する予定である.データ回収後は,周囲のGEONET観測点のデータと一緒に解析を行う.

モデリングにおいては,断層周辺の変形過程に影響を及ぼすレオロジー構造につい て,1891年濃尾地震の余効変動から推定を行った.この内容は前計画でも実施していたものであるが,本年度は特に震源域南部の断層セグメントについて,最近の微小地震分布から存在が示唆されている西傾斜の断層が濃尾地震時に活動したものと考え,新たな断層モデルを推定して再解析を行ったものである. 解析の結果,地震時の変動については新しいモデルの方が水準測量データの残差が小さいこと, 余効変動については従来の結果と同等の残差であることが示された.また,推定された粘性構 造は,弾性層の厚さが32km,アセノスフェア(最上部マントル)の粘性が1×1018Pas というもので,従来の推定と比べ粘性係数が低めに見積もられた.この結果からは,下部地殻が数十 年の時間スケールでは弾性的に振る舞うと考えられる.一方,地震間の地殻変動パターンか らは固着域の深さが15km程度と見積もられることも合わせて考えると,断層深部延長に変形集中帯が存在することを示唆する.

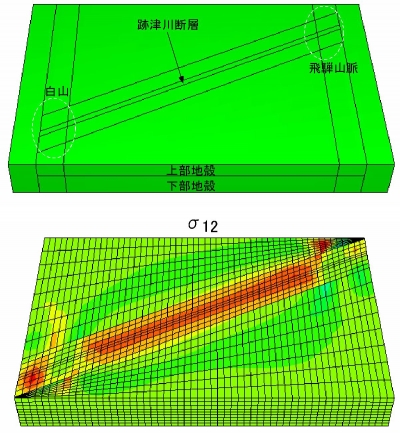

また,跡津川断層域については,跡津川断層系と両端の飛騨山脈・白山を含む有限要素モデルを作成した.図3に示すように,断層の下部延長だけでなく,断層の両端にも「やわらかい」領域 を設けた.下部地殻は全体に線形粘弾性としたが,断層の直下および両端の領 域は周辺より緩和時間を小さく設定した.また簡単のため,上部地殻の断層両 端も線形粘弾性とした.モデル領域は地殻だけとし,最上部マントルとはデカップルしていると仮定し,側面と上下の面に一定の応力を加えて断層周辺の変形を調べた.図3のせん断応力を見ると,断層付近および両端の山 脈周辺に応力集中が生じている.断層付近の応力集中は主に下部延長の変形に よる.両端周辺のそれは,山脈周辺が応力緩和した結果である.その効果は断 層への応力集中にも寄与していると考えられる.

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- Aochi, H., and A. Kato, Dynamic rupture of cross-cutting faults: Possible rupture process of the 2007 Mw6.6 Niigata-Ken Chuetsu-Oki earthquake, J. Geophys. Res., in press.

- Kato, A., T. Iidaka, T. Iwasaki, N. Hirata, and S. Nakagawa, Reactivations of boundary faults within a buried ancient rift system by ductile creeping of weak shear zones in the overpressured lower crust: the 2004 mid-Niigata Prefecture Earthquake, Tectonophysics, 486, 101-107, 2010.

- Kato, A., T. Miyatake, and N. Hirata, Asperity and Barriers of the 2004 Mid-Niigata Prefecture Earthquake Revealed by Highly Dense Seismic Observations, Bull. Seism. Soc. Am., 100, 1, 298-306, 2010.

- Panayotopoulos, Y., N. Hirata, H. Sato, T. Iwasaki, A. Kato, K. Imanishi, Y. Kuwahara, and I. Cho, Seismicity and crustal structure in the vicinity of the southern Itoigawa-Shizuoka Tectonic Line., Earth Planets Space, 62, 3, 223-235, 2010.

- Kato, A., E. Kurashimo, T. Igarashi, S. Sakai, T. Iidaka, M. Shinohara, T. Kanazawa, T. Yamada, N. Hirata, T. Iwasaki, and Group for the aftershock observations of the 2007 Niigataken Chuetsu-oki Earthquake, Reactivation of ancient rift systems triggers devastating intraplate earthquakes, Geophys. Res. Lett., 36, L05301, doi:10.1029/2008GL036450, 2009.

- Iidaka, T., Y. Hiramatsu, Y., and The Japanese University Group of the Joint Seismic Observations at NKTZ, 2009, Shear-wave splitting analysis of the upper mantle at the Niigata-Kobe Tectonic Zone with the data of the Joint Seismic Observations at NKTZ. Earth Planets Space, 61, 227-235.

- Iidaka, T., A. Kato, E. Kurashimo, T. Iwasaki, N. Hirata, H. Katao, I. Hirose and H. Miyamachi, Fine structure of P-wave velocity distribution along the Atotsugawa fault, central Japan. Tectonophys, Tectonophysics, 472, 1, 95-104, 2009.

- Yoshimura,R., N. Oshiman, M. Uyeshima, H. Toh, T. Uto, H. Kanezaki, Y. Mochido, K. Aizawa, Y. Ogawa, T. Nishitani, S. Sakanaka, M. Mishina, H. Satoh, T. Goto, T. Kasaya, S. Yamaguchi, H. Murakami, T. Mogi, Y. Yamaya, M. Harada, I. Shiozaki, Y. Honkura, S. Koyama, S. Nakao, Y. Wada, and Y. Fujita, 2009. Magnetotelluric transect across the Niigata-Kobe Tectonic Zone, central Japan: A clear correlation between strain accumulation and resistivity structure, Geophys. Res. Lett., 36, L20311, doi:10.1029/2009GL040016.

- Tajima, R., F. Tajima, and A. Kato, Seismic structure in and around the source area of the 2004 Mid Niigata, Japan, earthquake: 3-D waveform modeling based on local tomography images, Geophys. J. Int., 177, 145-160, 2009.

- 岩崎貴哉・佐藤比呂志,2009.陸域制御震源地震探査から明らかになりつつある島弧地殻・上部マントル構造,地震,61, S165-S176.

- 鷺谷威,2009.GPS観測による日本列島の地震テクトニクス,地震,61, S479-S487.

- 刀禰茂康・宮武隆・引間和人・加藤愛太郎, 不均質構造中で発生する地震が作るΔCFF, 地震2, 62, 97-107, 2009.

(9)平成22年度実施計画の概要

広域地震観測においては,平成21年度に設置した観測点を維持しデータの蓄積を行うとともに,空間的に観測点密度が低い地域においてオフライン観測点を増やし観測網の拡充を図る.また,データの解析に移行すべく解析グループ(地震活動,地震波トモグラフィー,レシーバ関数解析,メカニズム解解析,反射・散乱解析,S波スプリッティング,低周波地震,モデル構築,減衰構造,トラップ波による断層破砕帯構造解析等)を設立し,解析に向け組織を充実させる.地震学的にさまざまな視点で濃尾地震断層を明らかにしていくとともに,地殻変動観測や地球電磁気観測のデータともつき合わせ,濃尾地震断層域について総合的な理解を目指す.

稠密アレー観測においては,濃尾地震の震源断層に沿う断層走行方向の地震学的構造を推定し,アスペリティや断層セグメントの連動性に影響を与える不均質構造を明らかにする.そのために,温見断層・根尾谷断層・梅原断層の地表トレース沿いに稠密地震観測網を展開し,約6カ月間の臨時観測を実施する.同時に,平成21年度に取得された波形データの解析も進める.

電磁気観測では,濃尾断層域を囲む岐阜県,福井県各地で長基線地電位差観測によるネットワークMT法観測を開始するとともに,平成23年度に行われる予定の広帯域MT法観測実施に向けての準備を行う.

GPS観測では,平成22年度以降は,観測機器が使用できる期間にできるだけ長期の連続的な観測を実施して,地殻変動の検出を進めていく.

モデリングについては,引き続き跡津川域のシミュレーションを進展させていく.

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

東京大学地震研究所(岩崎貴哉・飯高隆・平田直・酒井慎一・蔵下英司・加藤愛太郎)

他機関との共同研究の有無

無

北海道大学・弘前大学・東北大学・茨城大学・千葉大学・東海大学・名古屋大学・愛知教育大学・京都大学防災研究所・金沢大学・九州大学・鹿児島大学・国立極地研究所・気象庁・防災科学研究所(11)問い合わせ先

- 部署名等

東京大学地震研究所 - 電話

03-5841-5708 - e-mail

iwasaki@eri.u-tokyo.ac.jp - URL

図1a. 濃尾地震断層域における広域観測網(テレメータ観測点(青四角)とオフラインレコーダ観測点(赤丸),黒三角は既存の観測点).

図1b.濃尾地震断層域の稠密アレー観測点.

図2.GPS観測点.

図3. 跡津川断層帯におけるシミュレーション結果