課題番号:1418

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

東京大学地震研究所

(2)研究課題(または観測項目)名

スラブ内地震とプレート境界地震の相互作用 A: 海域観測より明らかにするプレート境界地震との連動性 B: 関東下におけるフィリピン海プレートと太平洋プレートの相互作用による内部変形が及ぼす影響

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- エ.スラブ内地震の発生機構

(4)その他関連する建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- ア.アスペリティの実体

(5)本課題の5か年の到達目標

A: 紀伊半島沖南海トラフでは5ヶ年度に渡って、また日本海溝沿いでは単年度ごとに場所を移動しつつ根室沖から房総沖に至るまでの海域を網羅するように、長期観測型海底地震計を用いた地震観測を行ってきた。これによって、海域下の地震活動の詳細を知る事が可能となった。本研究ではここで得られたデータを用いて、スラブ内地震について精度の高い震源決定を行う。また陸上地震観測網のデータとあわせてトモグラフィー解析を行う事によって、沈み込むスラブから島弧下の構造まで、その不均質性を詳細に求める。ここで得られた地震活動と構造不均質をあわせて検討し、スラブ内地震の発生メカニズム解明に資する。

B: フィリピン海プレートと太平洋プレートとが接しているフィリピン海プレートの北東縁部で、二つのスラブが衝突することによってフィリピン海スラブ内で変形が進行して、内部変形が、スラブ内地震発生の準備過程を促進・抑制しているという仮説(スラブ内変形仮説)を提案して、この仮説を検証する研究を行う。このために、プレート内の速度(Vp,Vs)・Qの分布、震源分布、発震機構分布を空間的に高分解能で調べる。本研究地域は、「首都直下地震防災・減災特別プロジェクト」で平成22年度までに稠密地震観測網(MeSO-net)が整備されるので、そのデータを用いて、空間分解能5km程度の3次元速度分布が得られる。

(6)本課題の5か年計画の概要

A:

平成21年度:紀伊半島沖南海トラフ沿いで長期観測型海底地震計を最大32台用いて平成15年から5カ年度に渡って行った繰り返し地震観測の記録について、観測された地震の震源を精度良く決定する。気象庁一元化震源リストに記載されている地震については、陸上観測点の検測値を含めた解析を行うことによって、震源と同時に南海トラフ軸から紀伊半島下の陸域を含めた領域における地震波速度構造も精度良く求める。ここで決定された地震について、その震源メカニズムを決定する。一方房総沖において、長期観測型海底地震計40台を用いた1年間地震観測を始める。

平成22年度:紀伊半島沖南海トラフ沿いで行った5カ年の海域観測点のみで観測された微小地震について、前年度までに決定された地震波速度構造を用いて精度の高い震源を求める。また、これらのうち可能なものについては、震源メカニズムを決定する。房総沖においては、研究課題「アスペリティの実体解明」から、制御震源を用いた構造調査を行う。平成21年度に設置した海底地震計40台の回収を行い、観測された地震の震源決定および地震波速度構造トモグラフィー解析を始める。

平成23年度:紀伊半島沖で観測された地震について、前年度までに決定された震源、地震波速度構造および震源メカニズムをあわせて、スラブ内地震の発生メカニズムについて検討を行う。房総沖で観測された地震については、引き続き震源決定および地震波速度構造トモグラフィー解析を進める。また、震源メカニズムの決定も行う。

平成24年度:紀伊半島沖および房総沖で観測された地震について、震源、地震波速度構造および震源メカニズム、さらに制御震源地震波速度構造調査の結果をあわせて、スラブ内地震の発生メカニズムについて検討を行う。これまでに紀伊半島沖南海トラフや日本海溝沿いの海域で行われてきた長期地震観測との連携を考慮し、研究課題「アスペリティの実体解明」から、制御震源を用いた構造調査を行う。

平成25年度:紀伊半島沖および房総沖で観測された地震について、スラブ内地震の発生メカニズムについて考察を行い、ここまでの研究をまとめる。平成24年度に行った構造調査の結果と、これまでの長期海域地震観測との結果をあわせて、考察を行う。

B:

平成21年度:平成20年度までに完成するMeSo-net観測点(178点)のデータを用いて得られる房総半島下の2次元速度断面から、フィリピン海スラブ内の速度分布の特徴を抽出する。スラブ内変形仮説を具体的に提案する。関連の研究者とのワークショップを開く。

平成22年度:平成21年度までに完成するMeSo-net観測点(約300点)のデータを用いて得られる関東下の2次元速度断面から、フィリピン海スラブ内の速度分布の特徴を抽出して、スラブ内変形の実体を解明する。スラブ内変形仮説を修正する。

平成23年度:平成22年度までに、MeSO-netが完成し、約400観測点のデータが使える。関東全域の高分解法3次元速度分布・Q分布を明らかにして、関東の下のフィリピン海スラブ内の速度分布、スラブ内変形の実体を解明する。新しいデータに基づいて、スラブ内変形仮説の再提案。この新しい仮説によって、観測される速度・Q分布が説明できるか検討する。

平成24年度:関東の3次元速度分布と、Q分布から、スラブ内の「弱面」を推定する。このために、速度・Qと破壊強度の関係を解明する研究グループとの共同研究をすすめる。スラブ内変形仮説と、「弱面」が整合的であるか検討する。

平成25年度:スラブ内の強度分布並びに流体の供給・輸送過程を明らかにし,スラブ内地震の発生に至る過程を解明して、スラブ内変形仮説に基づく物理モデルを作成する。

(7)平成21年度成果の概要

A:平成15年度から19年度までの5ヵ年度にわたって、紀伊半島沖東南海・南海地震震源域境界周辺における南海トラフ沿いで、最大27台の海底地震計を用いて延べ32観測点で行った海域繰り返し地震観測について、観測された地震のうち気象庁一元化震源リストに記載されている地震1874個の震源を精度決定した。このうちの1546個については、P波検測値3個以上、S波検測値1個以上を用いて、精度の高い震源位置が決定できた。ここで決定された地震のうち、沈み込むフィリピン海プレートの地殻あるいはマントルで発生したスラブ内地震は、およそ80%程度であることがわかった。これらのスラブ内地震では、地殻内で発生して領域とマントルで発生している領域は明瞭に区別されているように見える。さらにこの精度よく決定された1546個の地震を用いて、トモグラフィー手法を適用してP波およびS波の3次元速度構造を求めた。ここで求めた3次元速度構造を用い、プログラム「SIMUL2000」を用いて震源から各観測点までの波線について射出角を計算し、押し引き分布からプログラム「FPFIT」を用いて震源メカニズムを決定した。これらの詳しい解釈については、次年度以降の課題である。一方、7月から8月にかけて行われた白鳳丸航海において、長期観測型海底地震計40台を設置し、1年間の地震観測を開始した。平成21年度の研究計画に従い、ほぼ計画通りの成果を達成した。

B:平成20年度までに完成したMeSO-net観測点(178点)のデータを用い、関東下で発生したM2以上の地震を約600個観測した。周囲の観測網のデータと統合して震源決定を行い、それらのデータを用いてトモグラフィ法解析により、関東下の地震波速度構造を求めた。沈み込むフィリピン海プレートの上面付近に対応する速度変化が詳細に見られた。これは、観測点間隔が狭いため、これまでの解析結果に比べて格段の分解能の向上が見られたためと考えられる。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- 特になし

(9)平成22年度実施計画の概要

A:平成15年度から19年度までの5ヵ年度にわたって、紀伊半島沖東南海・南海地震震源域境界周辺における南海トラフ沿いで、最大27台の海底地震計を用いて延べ32観測点で行った海域繰り返し地震観測について、海底地震計のみで観測された微小地震について詳細な震源決定を行う。このとき、平成21年度に求めたP波およびS波の3次元速度構造を用いて、精度の高い震源を求める。また押し引き分布の観測地が十分なものについては、震源メカニズムの決定も行う。一方、前年度に長期観測型房総沖においては、研究課題「アスペリティの実体解明」と連携して、制御震源を用いた構造調査を行う。さらに前年度に設置した40台の海底地震計の回収を行い、観測された地震について震源決定のための解析を始める。

B:平成21年度までに完成するMeSo-net観測点(226点)のデータを用いて得られる関東下の2次元速度断面から、フィリピン海スラブ内の速度分布の特徴を抽出して、スラブ内変形仮説を具体的に提案する。関連の研究者とのワークショップを開く。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

A: 望月公廣・篠原雅尚・山田知朗・金澤敏彦

B: 平田直・佐藤比呂志・酒井慎一・他11名

他機関との共同研究の有無

有

共同研究機関(防災科学技術研究所,神奈川県温泉地学研究所,地震研共同利用による公募)(11)問い合わせ先

- 部署名等

東京大学地震研究所 地震予知研究推進センター - 電話

03-5841-5712 - e-mail

yotik@eri.u-tokyo.ac.jp - URL

東南海・南海地震震源域周辺における繰り返し海底地震観測

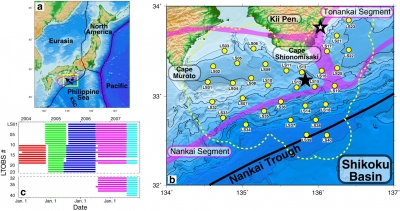

a)東南海・南海地震震源域周辺における、長期観測型海底地震計を用いた繰り返し海底地震観測の海域。b)海底地震観測点配置。延べ32観測点において、最大27台の長期観測型海底地震計を用いて、1年間の繰り返し海底地震観測を5ヶ年度に渡って行った。c)各観測点における観測期間。

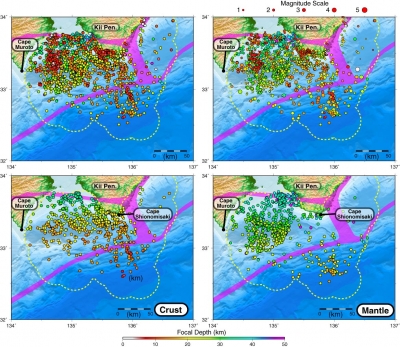

震源およびマグニチュードの分布図

左上)精度よく決定された震源の分布。震源の深さは色で表している(深さスケールは図最下部)。右上)マグニチュード分布。震源が精度よく決定された地震のうち、マグニチュードも決めることができた地震について、その分布を示した。マグニチュードの大きさは、円のサイズで表しており、スケールは図上部に示す。左下)沈みこむ海洋性地殻内で起こった地震の震源分布。右下)沈み込むマントル内最上部で起こった地震の震源分布。

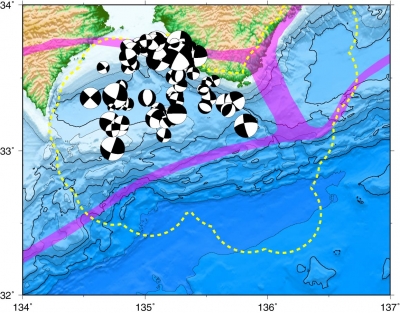

震源メカニズム分布図

精度よく震源が決定された地震について、震源メカニズムを決定した。そのうちメカニズムが精度よく求まったものについて示す。