課題番号:1419

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

東京大学地震研究所

(2)研究課題(または観測項目)名

大地震サイクルと関連した地震活動変化の詳細な解明

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (3)地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

- (3-1)地震発生先行過程

- ア.観測データによる先行現象の評価

(4)その他関連する建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (3)地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

- (3-1)地震発生先行過程

- イ.先行現象の発生機構の解明

(5)本課題の5か年の到達目標

本研究では、大地震断層の予測シミュレーションモデルの正確な状態更新を行うための観測データの有力候補である, 中小の地震活動データの詳細な解析をおこない, 地震サイクルに関連する地殻の状態に関する情報を抽出することを目標とする. 過去に地震サイクルとの関連が指摘された地震活動の特徴として, 静穏化/活発化, 潮汐との同期度, クラスタリングなどがあげられるが,活動変化と地震サイクル進行の関係は一意的ではなく,大地震発生場の性質によって大きなバリエーションがあるようだ. そこで, 本研究では,地震活動の良質なデータが存在する事例について, データの精度をよく検証して活動を再解析するとともに, 物理解釈をよりよく拘束するために断層面解等の追加情報を得, さらに, プレート境界や内陸断層といった, 異った大地震発生帯による地震活動のバリエーションを把握することをめざす.

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21年度は, 中小の地震には大地震の断層の一部を破壊するタイプのものと, それ以外の部分の地殻を破壊するものの両者があり, それらが地震サイクルの状態に関してあたえる情報は,まったく異なると考えられる.そこで,解析に適した事例を同定し, データを収集・整理する準備期間と位置づける. 個々の中小地震の精密な震源位置と断層面解がわかればその区別がかなりの程度可能であるので, そのために波形データを収集し,内陸断層,プレート境界の両者から解析に適した事例をとりあげる. 日本周辺の地震活動の静穏化/活発化あるいは地球潮汐との同期などの事例については, まずその解析に耐えうる地震カタログの利用が不可欠となる. そのために地震カタログのコンプリートマグニチュードの調査やクラスタリング手法については静穏化/活発化および地球潮汐との同期度に最適なパラメータ等の調査を実施する.

平成22年度は,収集した波形データから,断層面解等を決定する.静穏化/活発化および地球潮汐との同期度などの具体的な解析を開始する.

平成23年度は,大地震サイクルとの関連性に着目し,地震活動変化を調査する.

平成24年度は,大地震サイクルと地震活動変化との関連性から地殻に関する情報を抽出する研究を進める.

平成25年度は,全体の成果を取りまとめる.

(7)平成21年度成果の概要

中小規模の地震の大半が大地震の破壊域を破壊しているのか,それ以外の部分の地殻を破壊しているものであるか調査する事例として,南海・東南海地震の震源域を選定した.南海・東南海地震の断層面は低角逆断層型の発震機構を持ち,個々の中小地震の精密な震源位置と発震機構から両者を明瞭に区別することができると考えられる.また,史料や液状化痕・津波堆積物などの地質学的調査から平均再来間隔が精度よく推定されているため,個々の地震が地震サイクルのどのような段階で発生したか明らかである.平成21年度には,これらの震源域で1923年以降に発生した地震について,震源から震央距離150 km以内の観測点を中心に波形記録の収集を行った.

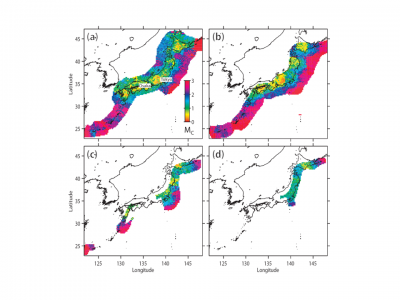

また,日本周辺の地震活動の静穏化/活発化あるいは地球潮汐との同期などの事例解析の準備として,気象庁一元化震源のコンプリートネスマグニチュードの調査を行った.

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- Ishibe T and Shimazaki K., Seismicity in source regions of large interplate earthquakes around Japan and the characteristic earthquake model, Earth, Planets Space, 61, 1041-1052, 2009.

(9)平成22年度実施計画の概要

平成22年度は,収集した波形データから,断層面解等を決定する.静穏化/活発化および地球潮汐との同期度などの具体的な解析を開始する.

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

東京大学地震研究所 鶴岡弘・中谷正生・五十嵐俊博・酒井慎一・石辺岳男

北海道大学 勝俣啓

他機関との共同研究の有無

無

(11)問い合わせ先

- 部署名等

東京大学地震研究所 - 電話

03-5841-5691 - e-mail

tsuru@eri.u-tokyo.ac.jp - URL

南海・東南海地震の震源域で発生した地震の波形記録.

気象庁一元化震源のコンプリートネスマグニチュードの深さ変化.