課題番号:1422

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

東京大学地震研究所

(2)研究課題(または観測項目)名

震源断層の不均質破壊過程と動的特性

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (3)地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

- (3-2)地震破壊過程と強震動

- ア.断層面の不均質性と動的破壊特性

(4)その他関連する建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (2)地震・火山現象に関する予測システムの構築

- (2-1)地震発生予測システム

- イ.地殻活動予測シミュレーションの高度化

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (3)地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

- (3-2)地震破壊過程と強震動

- イ.強震動・津波の生成過程

(5)本課題の5か年の到達目標

大地震時の震源断層の不均質破壊過程を理解するため、強震波形に加え、遠地・測地・津波等のデータを活用した多元的データ解析による震源破壊過程の推定を推進する。これらの震源解析の高度化のために、震源破壊過程の推定手法の改良を行う。また、震源破壊過程の高度な推定に必要な3次元地下構造モデルを高度化する。蓄積された震源モデルのデータベース化とスケーリングを行い、震源断層を巨視的・微視的に理解する。さらに、アスペリティの動的特性の把握を、数値計算と解析の両面から行い、アスペリティを特徴付ける諸物性を明らかにするとともに、短周期強震動の生成過程を解明する。

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21年度は、大地震時の震源断層の不均質破壊過程を理解するため、強震波形に加え、遠地・測地・津波等のデータを活用した多元的データ解析による震源破壊過程の推定を推進する。また、震源過程解析に必要な3次元地下構造モデルを高度化する。

平成22年度は、多元的データ解析による大地震の震源破壊過程の推定を引き続き推進する。また、震源過程解析に必要な3次元地下構造モデルを完成させる。

平成23年度は、震源破壊過程の推定手法の改良を行う。また、必要に応じて3次元地下構造モデルの改良を行う。震源断層の巨視的・微視的に理解に向けて、蓄積された震源モデルのデータベース化とスケーリングに着手する。

平成24年度は、震源モデルのデータベース化とスケーリングを実施する。さらに、アスペリティの動的特性の把握を、数値計算と解析の両面から行い、アスペリティを特徴付ける諸物性を明らかにするとともに、短周期強震動の生成過程を解明する。

平成25年度は、震源断層の不均質破壊過程と動的特性に関して、研究課題のとりまとめを行う。

(7)平成21年度成果の概要

平成21年度は、大地震時の震源断層の不均質破壊過程を理解するため、強震波形に加え、遠地・測地・津波等のデータを活用した多元的データ解析による震源破壊過程の推定を推進した。2008年岩手・宮城内陸地震や2009年駿河湾の地震などの国内の主要な地震に加え、2009年イタリア・ラクイア地震や2010年ハイチ地震、2010年チリ中部地震などの海外の被害地震についても、継続的に震源過程を推定し、解析結果の情報発信を行った。特に、1-Hz GPSデータの震源インバージョンへの適用可能性について研究を行い、中規模地震において静的な断層すべりのみならず動的な破壊進展も強震波形インバージョンと整合的な結果が得られることを確認した(図1)。

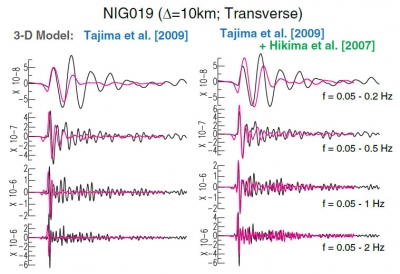

また、震源過程解析に必要な3次元地下構造モデルの高度化に向けて、全国の広域地下構造モデルや震源域の局所的な地下構造モデルについて、波形再現を目的としたチューニングに着手した。震源域の複雑な地下構造モデルの高度化としては、余震活動が非常に活発であり、ローカル・トモグラフィーによって深さ10 kmを越える水平方向の不均質が推定されている2004年新潟県中越地震を研究対象とした。走時トモグラフィーで決められた速度構造モデル(Kato et al., 2006)を基に、周期5秒以上の比較的長周期の観測波形データの振幅・位相・走時を説明するようチューニングした Tajima et al. (2009) の3次元速度構造モデルに、新潟地域の浅部構造(引間・他, 2007)を組み込んで、より短周期を視野に入れた波形モデリングを行い、3次元速度構造の改良および検証を試みた(図2、図3)。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- Koketsu, K., Y. Yokota, H. Ghasemi, K. Hikima, H. Miyake, and Z. Wang, 2009, Source process and ground motions of the 2008 Wenchuan earthquake, Proceedings of the International Conference on Earthquake Engineering for the 1st Anniversary of Wenchuan Earthquake, No.804.

- Miyake, H., K. Koketsu, K. Hikima, M. Shinohara, and T. Kanazawa, 2010, Source fault of the 2007 Chuetsu-oki, Japan, earthquake, Bull. Seismol. Soc. Am., 100, 384-391.

- Yokota, Y., K. Koketsu, K. Hikima, and S. Miyazaki, 2009, Ability of 1-Hz GPS data to infer the source process of a medium-sized earthquake: The case of the 2008 Iwate-Miyagi Nairiku, Japan, earthquake, Geophys. Res. Lett., 36, L12301, doi:10.1029/2009GL037799.

- Mak, S., K. Koketsu, H. Miyake, K. Obara, and S. Sekine, 2009, A surface wave reflector in Southwestern Japan, Eos Trans. AGU, 90(52), Fall Meet. Suppl., Abstract S41C-1927.

- 丸山岳朗・纐纈一起・三宅弘恵・松原誠, 2009, 繰り返すスラブ内地震 (2), 日本地震学会講演予稿集2009年秋季大会, P1-48.

- Poiata, N., K. Koketsu, A. Vuan, and H. Miyake, 2009, Rupture process of the 2009 L'Aquila, Italy, earthquake inferred from the inversion of multiple seismological datasets, Eos Trans. AGU, 90(52), Fall Meet. Suppl., Abstract U13C-04.

- Poiata, N., H. Miyake, K. Koketsu, and K. Hikima, 2009, Source process of the 2003 Bam, Iran, earthquake inferred from joint inversion of teleseismic and strong motion data, Geophysical Research Abstracts, 11, EGU2009-5042-1.

- Tajima, R., K. Koketsu, F. C. Tajima, K. Hikima, and H. Miyake, 2009, 3-D velocity structure in and around the source area of the 2004 mid Niigata, Japan, earthquake: Improvement using seismic waveform modeling, Eos Trans. AGU, 90(52), Fall Meet. Suppl., Abstract S43D-06.

- 横田裕輔・纐纈一起・三宅弘恵・塚越大・石瀬素子・坂上実, 2009, 駿河湾の地震の強震動と震源過程, 日本地震学会講演予稿集2009年秋季大会, A11-08.

(9)平成22年度実施計画の概要

平成22年度は、多元的データ解析による大地震の震源破壊過程の推定を引き続き推進する。また、震源過程解析に必要な3次元地下構造モデルを完成させる。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

纐纈一起ほか15名程度

他機関との共同研究の有無

有

東京大学大学院情報学環(11)問い合わせ先

- 部署名等

東京大学地震研究所地震・火山噴火予知協議会 - 電話

03-5841-5712 - e-mail

yotikikaku@eri.u-tokyo.ac.jp - URL

図1.2008年岩手・宮城内陸地震の震源インバージョン結果

上:1-Hz GPSデータの震源インバージョンから得られたすべり分布 (Yokota et al., 2009)。下:強震波形と地殻変動量データのジョイント震源インバージョンから得られたすべり分布 (Hikima et al., 2008)。

図2.3次元地下構造モデルの高度化

Tajima et al. (2009) のトモグラフィモデルに基づく不均質構造に、引間・他 (2007) の3次元層構造を組み合せたモデルの概念図。

図3.高度化された地下構造モデルによる波形シミュレーション

図2の余震A1に対するK-NET観測点NIG019(震央距離10 km)の観測速度波形(黒線)と合成速度波形(桃色線)の比較。