課題番号:1424

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

東京大学地震研究所

(2)研究課題(または観測項目)名

広帯域シミュレーションによる強震動・津波予測

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (3)地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

- (3-2)地震破壊過程と強震動

- イ.強震動・津波の生成過程

(4)その他関連する建議の項目

(5)本課題の5か年の到達目標

大地震による強震動と津波の生成過程を理解し、地震現象の解明を目指すことを目的として、不均質な地下構造と震源断層運動を高い分解能でモデル化した、長周期~短周期地震動を含む、広帯域地震動および津波の発生伝播を、地球シミュレータ等のスーパーコンピュータを用いて高速かつ高精度に評価するための計算手法を確立する。強震動と津波のシミュレーション結果を用いて過去と未来の大地震の強震動と津波の発生過程の解明と予測、そしてこれを用いた地震・津波観測データの逆解析による震源と波源域の高精度推定を目指す。これまで地球シミュレータ向けに開発した地震動・津波シミュレーションコードを新型地球シミュレータ(2009年4月~)へ移植し、コードの最適化を図ることにより、従来の10倍以上の性能を高めることにより、従来の2~3倍以上の分解能(計算量は16~27倍)で上記計算を実行する。また、高分解能シミュレーションに必要となるスケールが1km以下の短波長不均質構造と、断層運動の不均質性(滑り分布、破壊伝播速度の揺らぎなど)を組み込んだ、広帯域シミュレーションの実用化を目指す。

(6)本課題の5か年計画の概要

1. 短周期地震動の生成に寄与する断層面上のミクロ構造と断層破壊運動の不均質性の寄与を大地震の震源解析および数値シミュレーションから評価する。断層不均質構造の不確定性に伴う、強震動評価のバラツキを考慮した、実用的な強震動予測手法を確立する。このために、高密度強震観測網(K-NET、KiK-net)および高感度観測網(Hi-net)観測データを用いて、地殻および最上部マントルの短波長不均質構造の分布特性と地域性を定量化する。S波の見かけ放射パターンの崩れの周波数依存性、P波コーダの3成分(Vertical, Radial, Transverse)のエネルギー分布、地震波伝播に伴うP波およびS波コーダエンベロープの拡大様式に着目し、地殻・マントルの短波長不均質構造の分布スケールとアスペクト比、そして強度(物性揺らぎの標準偏差)を定量的に評価する。

1. 短周期地震波動伝播に寄与する、地殻および上部マントルの物性の不均質ゆらぎの規模とその地域性を高密度地震観測データ解析と地震波伝播のコンピュータシミュレーションに基づく理解の深化を目指す。観測データ解析から求められた短波長不均質構造を計算モデルに組み込み、地球シミュレータ等のスーパーコンピュータによる大規模数値シミュレーションをもとに、内陸地震(2008年岩手・宮城内陸地震など)およびスラブ内地震(2008年岩手沿岸北部の地震など)における短周期地震波伝播と、距離減衰異常(異常震域)の再現を行う。短周期地震動の生成に寄与する断層面上のミクロ構造と断層破壊運動の不均質性の寄与を大地震の震源解析および数値シミュレーションから評価し、断層不均質構造の不確定性に基づく強震動評価のバラツキを考慮した、実用的な強震動予測手法を確立する。

2. 地球シミュレータ向けにこれまで開発した「地震波伝播シミュレーションコード」と、「津波発生伝播シミュレーションコード」を、新型地球シミュレータに移植し、計算コードの最適化をはかることにより現在の2~3倍以上の分解能を持つ高分解能地震―津波連成シミュレーション(計算量は現行の16~27倍)を実用化する。さらに、次世代スパコン(京速計算機)の利用を視野に入れた、数万~十数万CPU規模の大規模並列地震波動伝播と津波発生伝播計算コードの開発を進める。地震動シミュレーションと津波シミュレーションを連結した、「地震―津波連成計算」による地震と津波の同時評価の実現を目指す。

(7)平成21年度成果の概要

(1)不均質な地殻・マントルにおける地震波の散乱等に関するシミュレーション研究

不均質な地殻・マントルを伝播する周期1秒以下(周波数1Hz以上)の短周期地震動の挙動と強震動の生成の理解を深めるために、短周期地震動の散乱に寄与する、短波長(数十~数百メートル未満)の不均質構造を、高密度地震観測網(Hi-net)のデータ解析とコンピュータシミュレーションにより評価した。Hi-netにより記録された西南日本の地殻内地震の3成分速度波形を用いて、散乱により生じるP波のTransverse成分への漏れエネルギーに着目し、P波エネルギーに占めるT成分のエネルギー割合(EP)の変化を、震源距離および周波数の関数として調査した。その結果、EPは周波数が高いほど大きく、また震源距離150km未満では一定の小さな値を持つが、150kmを超えると徐々に増大してEP=0.33に漸近することが確認できた。震源距離150kmを超えるとPn波が初動として卓越するようになることから、Pn伝播に大きく寄与するモホ面付近の下部地殻と最上部マントル構造と、直達P波が通過する上部地殻とでは短波長不均質構造の分布特性が大きく異なっている可能性が示唆された。そこで、地殻とマントルの短波長不均質構造のスケールと強度を変えて2次元差分法による地震波伝播シミュレーションを行い、上記の観測結果との比較から適切な不均質モデルを推定した。その結果、地殻・マントルの不均質性として相関距離がa=5km程度、物性揺らぎの標準偏差がe=7%程度、Von Karman型の分布特性を用いたモデルで観測されたEPの周波数依存性や距離依存性を良く説明できることを示した。こうして求められた不均質地下構造モデルを用いて、2000年鳥取県西部地震の地震波伝播シミュレーションを行い、周期7秒以上のやや長周期の表面波の波形から短周期地震動の波形の特徴(P波とS波の実体波とコーダ波の包絡線形状)まで広い帯域の地震動を良く再現できることを確認し、広帯域地震動シミュレーションの実現に向けた短波長不均質構造の推定手順の目処を得た。

(2) 地盤の非線形応答を考慮した強震動シミュレーション

従来の微少歪みを考慮した弾性論に基づく地震波動伝播と強震動の線形計算にかわり、大地震の強い加速度による、表層地盤の非線形応答現象を評価することのできる新しい差分法コードの開発を行った。このコードは,大ひずみ時に重要となる,ひずみの高次項を含めた空間微分や応力―歪みの構成方程式を差分法計算に取り入れたものである。本年は、実用的な大規模計算に向けて、まず2次元モデルを用いたテスト計算を進めて強震動の非線形シミュレーションモデルの有効性と計算安定性を確認した。テスト計算の結果、歪みのレベル大きくなるにつれ非線形応答が強く発生し、計算波形の長周期化と短周期成分の減衰など、大地震時に震源近傍の強震動域でよく観測される地盤の非線形応答の現象が正しく再現することを確認した。

(3)新型地球シミュレータ(ES2)向け計算コードチューニングの実施

平成21年4月に更新された、海洋研究開発機構の地球シミュレータ(ES2)を用いた地震波伝播と強震動の大規模並列シミュレーションのために、平成20年度までに開発した地震波伝播計算コード(Seism3D3)のES2向けのコードチューニングを実施した.ES2は、従来の地球シミュレータ(ES)と比較して、(1)CPU―メモリ間のデータ転送速度の低下(62.5%)、(2)ベクトル演算器数の増大(4倍)、(3)ノード間通信効率の低下(クロスバーからFatTree方式に変更)など、計算性能に大きく影響する内部構造が大きく更新されたことから、差分法に基づく計算プログラムの大幅な見直しを行い、CPUへのデータロード回数の節減やキャッシュメモリの(ADB)の再利用の指示、計算手順の変更を行った。この結果、計算速度が1.37倍高速化し、加えて並列計算のためのMPI通信についてもコードの修正と最適化を行ったことにより、並列化率を99.947%から99.995%に高めることに成功した。本修正コードを用いて2008年8月11日の駿河湾の地震および南海トラフ地震の長周期地震動シミュレーションに適用して、12000*1000*1000格子モデルによる計算がES2の32ノードの並列計算により43分で完了することができ、ESの7.8倍の演算性能を確認した。

(4)地震―津波連成シミュレーションによる地震と津波の高精度評価

平成21年度までに開発したNavier-Stokes方程式および非線形長波方程式を用いた高精度津シミュレーションコードを用いて、2004年紀伊半島南東沖の地震で記録された室戸沖および相模湾沖の沖合ケーブル津波計記録を用いて震源(波源)モデルをインバージョン解析から評価した。本地震はスラブ内地震のため、断層面の走向や傾斜が未知であり、かつプレート境界地震に比べて断層面積が小さい。このようなスラブ内地震の走向と傾斜の推定には,ケーブル津波計で記録された津波の分散波の特徴が決定的な拘束条件となることを示し、近地強震波形や遠地実体波を用いた従来の震源解析からは決着がつかなかった断層面の傾斜を北西傾斜と決定づけることができた。

また、1707年宝永地震の震源モデルを再考察し、宝永地震時の足摺岬~大分県・宮崎県沿岸の津波高と、宝永地震による津波堆積物がある大分県周辺に点在する津波湖付近の地震時地殻変動を説明することのできる新しい震源モデルを考察した。新しい宝永地震モデルは、従来のものに比べて震源断層が日向灘まで70km*100km延びたものである。このモデルを用いて地震動シミュレーションと津波の発生伝播シミュレーションを連成計算し、足摺岬~日向灘の津波高が従来のモデルのものより1.2倍程度大きくなることを確認した。また、南海地震の西側セグメント新た日向灘セグメントがゆっくり破壊(Vr=0.4-0.6km/s)した場合には、ディレクティビティ効果による津波の増幅が発生して、足摺岬~日向灘の津波高が最大1.5倍高くなる可能性をしめした。このことは、南海トラフ地震の連動発生による津波災害を考える場合には、連動発生の有無に加えて、格断層セグメントの破壊伝播速度が重要な鍵となることを意味している。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- Saito, S. and T. Furumura, Three-dimensional tsunami generation simulation due to sea-bottom deformation and its interpretation based on the linear theory Geophys. J. Int, 2009, Geophys. J. Int., doi:10.1111/j.1365-246X.2009.04206.x.

- 古村孝志・齊藤竜彦,地震―津波連成シミュレーション,日本計算工学会編,シミュレーションハンドブック,1.5章, 丸善出版, 2010.

- Saito, S., K. Satake and T. Furumura, Tsunami waveform inversion including dispersive waves: the 2004 off Kii Peninsula earthquake, submitted for publication to the Journal of Geophysical Research - Solid Earth under the reference 2009JB006884, 2009, accepted.

- Saito, T. and T. Furumura, Three-dimensional simulation of tsunami generation and propagation: application to intraplate events, J. Geophys. Res., 114, B02407, doi:10.1029/2007JB005523, 2009.

- Imai, K., K. Satake and T. Furumura, Amplification of Tsunami Heights by Delayed Rupture of Great Earthquakes along the Nankai Trough, Earth Planet. Sci., 2009, accepted.

- Saito, T. and T. Furumura, Scattering of linear long-wave tsunamis due to randomly fluctuating sea-bottom topography: coda excitation and scattering attenuation, Geophys. J. Int., doi:10.1111/j.1365-246X.2009.04206.x, 2009.

- Takemura, S., T. Furumura, and T. Saito, Distorion of the apparent radiation pattern in the High-frequency wavefield: Tottori-ken Seibu, Japan, Earthquake of 2000. Geophyis. J. Int., 178, 950-961, 2009.

- 古村孝志, 差分法による3次元不均質場での地震波伝播の大規模計算, 地震2, 61巻, S83-S92,2009.

- Furumura, T. and T. Saito, An integrated simulation of ground motion and tsunami for the 1944 Tonankai earthquake using high-performance super computers, Journal of Disaster Research, 4, 2, 118-126, 2009.

- 今井健太郎,佐竹健治,古村孝志,南海トラフで発生する地震による四国南部沿岸での津波継続時間,土木学会論文集,B2-65,281-285,2009.

(9)平成22年度実施計画の概要

短周期地震動の生成に寄与する断層面上のミクロ構造と断層破壊運動の不均質性の寄与を観測データと数値シミュレーションから評価を継続して進める。Hi-netやK-NET, KiL-net高密度地震観測網データを用いた地震波解析を進め、P波とS波の実体波及びコーダ波の特徴からや短波長不均質構造の分布と不均質強度の全国マッピングを進める。地球シミュレータ等のスーパーコンピュータを用いて、短波長不均質構造を組み込んだ2次元および3次元短周期地震動シミュレーションを実施し、計算波形と観測波形の特徴の比較から全国の不均質地殻・マントル構造の詳細なモデル化を進める。短周期地震動の生成に寄与する断層面上のミクロ構造と断層破壊運動の不均質性の寄与を大地震の震源解析および数値シミュレーションから評価し、断層不均質構造と断層破壊の不確定性に基づく強震動評価のバラツキを考慮した、実用的な強震動予測手法を確立する。海溝型巨大地震に伴う強震動、地殻変動、そして津波を高精度に同時に評価するために、これまでに開発した地震―津波連成シミュレーションコードの実用化を目指し、地表面および海面の境界条件の高精度化やモデル周辺からの反射ノイズの軽減等の計算の高度化をはかる。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

古村孝志、纐纈一起、三宅弘恵

他機関との共同研究の有無

有

・強震観測については地方自治体等との共同研究・強震動シミュレーションは、海洋研究開発機構地球シミュレータセンター、および東大情報基盤センターとの共同プロジェクトによる

(11)問い合わせ先

- 部署名等

地震予知研究推進センター - 電話

03-5841-5712 - e-mail

yotik@eri.u-tokyo.ac.jp - URL

3次元数値シミュレーションにより求められた、P波のT成分比の距離依存性。

3次元FDMシミュレーションにより求められたP波エネルギーのT成分の割合(EP)変化の距離依存性。(a) 1-2Hz, (b) 2-4Hz, (c) 4-8 Hz、計算結果(グレイ)とその平均値。

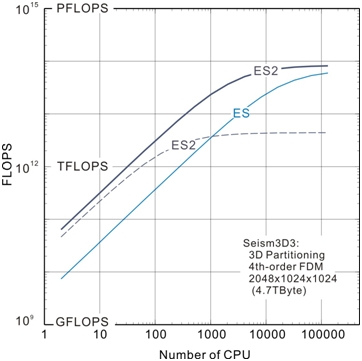

新型地球シミュレータ(ES2)による並列計算性能。

新型地球シミュレータ(ES2)と地球シミュレータ(ES)を用いた地震動計算コード(Seism3D3)の並列計算性能(FLOPS)の測定。実線はES2とESでのチューニングコードの並列計算性能の比較。点線はES2のチューニング前の性能を表す。

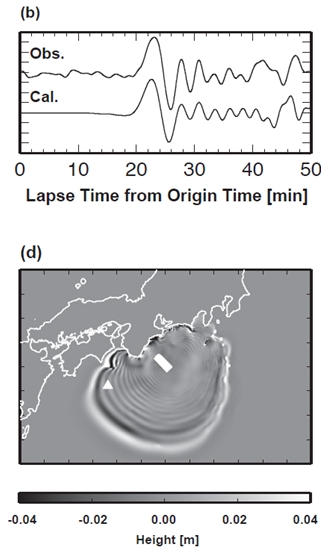

2004年紀伊半島南東沖の地震の波源解析。

海底ケーブル津波計記録の逆解析により求めた波源モデル(図下、白い長方形)と、海底ケーブル津波計記録の例(図下、白三角印)と非線形長波方程式に基づく津波シミュレーションの計算波形の一致度の比較。津波の初動だけでなく、後続する津波の分散波を含めて正しく再現されている。

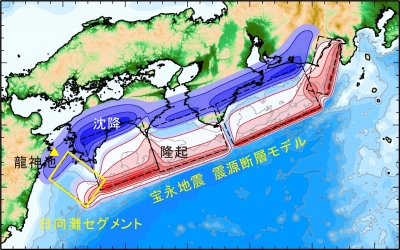

新しい1707年宝永地震の震源モデルによる地殻変動。

新しい宝永地震モデルによる地殻変動(隆起と沈降)。震源破壊域を日向灘まで延長したことにより、大分県に点在する津波池が沈降域になるほか、足摺岬~日向灘の津波高が1.2~1.5倍高くなる。