課題番号:1425

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

東京大学地震研究所

(2)研究課題(または観測項目)名

浅間山における火道内部構造の解明に基づく噴火過程の研究

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (3)地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

- (3-3)火山噴火過程

- ア.噴火機構の解明とモデル化

(4)その他関連する建議の項目

(5)本課題の5か年の到達目標

本研究計画では,浅間山を対象に火道周辺の稠密な地震・地殻変動等の観測に基づき,火道内部とその周辺の力学的状態及び噴火に伴う火道内部の変化を把握すると同時に,宇宙線観測による火道内部のイメージング,絶対重力観測による密度変化の把握,3次元比抵抗構造解析による火道浅部の物性推定等,多項目の観測研究の成果を統合して,噴火機構の解明とモデル化及び噴火推移の把握を進める上での基礎となる火道浅部内部構造を解明する.

2009年度は,宇宙線観測によるイメージングの観測網整備を開始すると同時に,火口壁観測点での多項目観測の実施体制を整備する.

(6)本課題の5か年計画の概要

2009年度は,浅間山山腹に複数の宇宙線ミューオン観測点を整備することで,これまでの一方向でのイメージングではなく火道浅部の立体的なイメージングを可能とする観測体制を整備する.また,火口壁で商用電源使用可能な火口壁総合観測施設を実現した浅間山の観測環境の長所を生かして,地震観測以外の多項目観測が実施できる体制の整備を行う.

2010年度は,浅間山火口壁総合観測施設での多項目観測を開始し,それらのデータがリアルタイムでモニターできるシステムを整備する.また,山頂部での臨時広帯域稠密地震観測を実施して,噴火終息後も多数発生している特異な長周期地震の発生機構を解明する.これらの特異な長周期地震は2004年噴火前にも発生しており,その地震活動は噴火の前兆を示す特別な推移を示した.その発生機構を明らかにすることにより,2004年噴火前の火道内部の状態変化を解明する.また,絶対重力観測により,現在の火道内部の密度分布等を推定する.

2011年度は,複数観測点による宇宙線ミューオン観測データを元に,火道浅部の立体的なイメージングを行う.さらに,より短時間で火道内部の変化をモニターするための観測システムの開発に取り組む.絶対重力の繰り返し観測を実施し密度変化の推定を進める.地震・地殻変動等の連続データと,火山ガス・空振等の火口からの噴出に関連した観測データとの解析を進め,火道内部の力学的状態の推定を目指す.

2012年度は,山頂部における稠密AMT観測を実施し,宇宙線ミューオン観測や絶対重力の繰り返し観測から推定された火道サイズ,密度分布をベースにこの稠密AMTデータを解析して,火道内部の3次元的比抵抗構造を明らかにする.また,噴火が発生した場合でも噴火中の火道内部の変化を随時把握できる火道浅部イメージングの時間変化モニターシステムを完成させる.これにより,噴火推移の予測精度向上が期待される.

2013年度は,火道浅部イメージング,絶対重力変化,火道内部比抵抗構造などの各種観測データを統合した火道内部の物性状態の解明と,地震や地殻変動等の力学的観測データから推定された火道内部の力学的状態を統合して,噴火機構のモデル化の基礎となる火道浅部におけるマグマ・火道内部の状態を明らかにする.

(7)平成21年度成果の概要

2009年度は浅間山山頂での多項目観測環境の整備,山腹への複数の宇宙線ミューオン観測点の整備を計画し,予定通り実施した.さらに,2010年度で計画していた浅間山山頂部での臨時広帯域稠密地震観測,山頂火口壁総合観測施設でのGPS観測の開始,空振・火山ガスの試験観測を実施した.そのような観測データを解析した結果,浅間山火道浅部で発生する長周期パルス(VLP)の地震モーメントテンソルを明らかにし火山ガスデータとの比較検討から,その発生メカニズムを解明した.さらに,空振と地震波の相互相関から火口での微噴火活動を捉える事が出来ることを明らかにした.また,2009年秋に浅間山北麓標高1800mのところに設置した浅間北ミューオン観測点のデータと,2008年に浅間山東麓に設置したミューオン観測点のデータと併せて逆解析することで,火道浅部(標高2150m以浅)の密度構造を明らかにし,VLPの発生,ガス放出との関連を議論した.以上の研究成果をいかに順次まとめる.

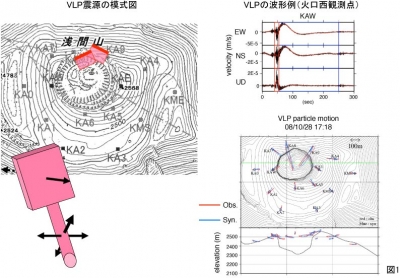

浅間山山頂部では,2004年9月の中規模噴火活動以前から,特異な波形的特徴を持つ長周期パルス(VLP)・長周期地震・長周期微動が観測されていた.これらの地震活動は,少なくとも2003年秋以降,通常の火山性地震と同様の地震回数の変化を示していたが,中規模噴火約1ヶ月前の7月下旬から発生数が減少し,噴火の数日前からは全く発生しなくなった.しかし,2007年秋に山頂観測網の再整備後,噴火前と同様のVLPが発生していることが確認された.また,2008年8月,2009年2月の微噴火の際には,2004年9月の中規模噴火の際と異なりVLPの活動は低下しなかった.噴火の規模はマグマの性質,深部からのマグマの供給量・供給率や火道内部の状態等によって左右されると考えられる.特に,火道浅部の状態を解明する事は噴火様式を理解する上で重要であり,VLPが中規模噴火と微噴火の前で異なる活動を示したことから,この地震の発生メカニズムを明らかにすることは,浅間山の火道浅部の状態を解明する上で鍵となると考えられる.そこで,2008年9月〜12月に浅間山山頂部に10点の臨時広帯域地震観測点を設置し,4点の定常観測点と併せて14点の稠密観測網を展開した.VLPは測度波形で見て10秒前後の片揺れのパルス状の振動で特徴付けられるが(図1の右上のパネル),その水平動成分には長周期の振動が記録されている.この揺れは地動の傾斜変化によるシグナルと考えられる.震源域近傍では比較的大きな傾斜変化が伴うため,広帯域地震計では地動並進成分と傾斜変化による寄与を分離できない.また,14点の稠密観測網から得られた地震動のパーティクルモーションはすべての観測点で直線的な振動を示すにもかかわらず,1点で交わる事はない(図1の右下のパネル).これまでは,両者の時間関数が同じであると仮定するか,傾斜変化の効果は小さいと仮定して解析する等の研究がほとんどで,並進成分と傾斜変化の両者を含んだGreen関数を用いた解析は行われていなかった.本研究では,地形の影響と並進成分のみ成らず傾斜変化も取り込んだGreen関数の計算を行い,それを用いてVLPの逆解析を行った.

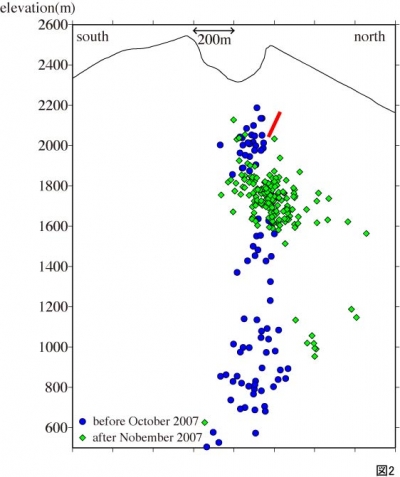

その結果,VLPの震源位置は火口北よりの深さ100 m ~ 200 mで,モーメントテンソル主軸の固有値の比はほぼ,5:3:2と求まった.また,主軸の方向はおおきく2つに分類され,ともに傾斜角が60°〜70°で,走向がN70°Eと,N110°Eのクラックにそれに繋がる円筒の膨張・収縮で説明できることが明らかになった.このモデルから計算されるパーティクルモーションと観測との比較を図1の右下のパネルに,VLP震源の概念図を図1の左に示す.図2に浅間山山頂部の火山性地震の南北断面にVLPのクラックを重ねて示してある. VLPの震源は火道を示す火山性地震活動の頂部に位置しており,火道浅部でのほぼ東西走向のクラックの開閉と火道からそのクラックに連なる通路の膨張・収縮がその発生源であることが推測される.さらに,2009年2月の微噴火以降,火口底には直径約30 mの穴ができ,VLP発生の数十秒後に火口底の穴からの火山ガスの噴出も可視・赤外カメラの映像で確認されている.2009年5月に行ったSO2放出量の連続観測により,VLPの規模と火山ガスの総放出量によい正の相関があることが明らかになった(図3).その結果,VLPは火道浅部における急激な発泡(火山ガスの発生)により火道再頂部に形成された割れ目及びそれに連なる通路での急激な膨張と,それに続く緩やかな減圧により発生していることが推定される.2004年中規模噴火前には活発な群発地震活動が噴火の1日前から始まったが,その震源は火道最浅部に集中して発生し,またその規模も最近の火道浅部の地震に比べ大きい(図2の最浅部で発生している青丸の地震活動).2004年の中規模噴火では,山体西麓へのマグマ貫入量も2008年〜2009年の微噴火活動に比べて約6倍と多い上に,21年間大きな噴火活動がなく火道浅部が閉塞状態にあったため,火道浅部へのマグマ上昇に伴い周辺への応力集中によりVLPの発生源であったクラックが破壊されことにより徐々に消滅したと推定される.一方,2008年〜2009年の微噴火では,マグマ供給量が少ない上に火道浅部が比較的閉塞されていなかったため,火道周辺のクラックを破壊するまでに応力集中が起こらず,VLPは微噴火前後でも変わらず発生し続けたと考えられる.

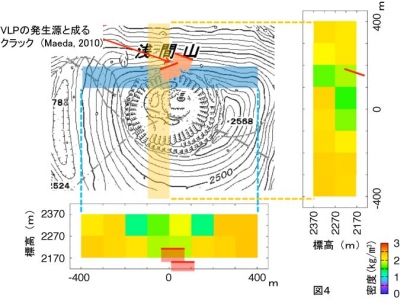

また,東側と北側に設置したミューオン観測点のデータから,浅間山山頂部の密度分布を100 mの空間分解能で求められた.その密度分布は,低密度領域が火口底の中央部にあるのではなく,やや北西側に偏っており,広帯域地震観測の解析から求まったVLPの震源位置はこの火道浅部の低密度領域内に位置している(図4).また,その上部には低密度の領域が火口底まで広がっている.このことから,クラック上部に広がる低密度な領域が空隙率の高い状態にあるため,VLPの急激な増圧後のゆっくりとしたガスの流出による減圧過程を引き起こしていると推測される.以上のように,浅間山の火道浅部で発生するVLPの発生メカニズムが解明されたことにより,この活動を今後,浅間山における火道浅部の状態を把握する一つの指標として使える見通しが立ってきた.

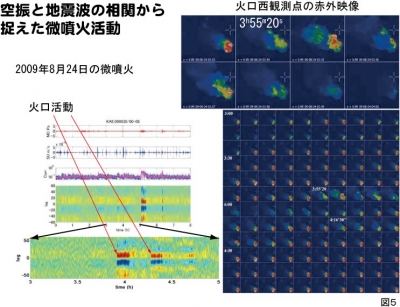

さらに,火口壁総合観測施設に設置した空振記録と広帯域地震記録の相互相関を取ることにより,火口(火口底に形成された穴)からの急激なガス噴出(微噴火活動)を明瞭に捉えることができるようになった.図5にその1例を示す.相互相関により微噴火活動が予測された時刻の火口西観測点の赤外映像を見ると,明瞭なガス噴出が確認できる.空振観測はまだ試験的な段階で十分なデータがないため,空振と地震波の相互相関が高くなる機構が解明されていないが,火山ガス噴出のモニターに利用できる可能性が高い.

尚,上記の研究概要は主に,東京大学地震研究所(前田裕太,武尾実,大湊隆雄,市原美恵,青木陽介,平秀昭,田中宏幸),東京大学大学院理学系研究科(風早竜之介,森俊哉)の成果をとりまとめたものである.

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- Maeda, Y, Very-Long-Period pulses at Asama Volcano inferred from dense seismic observation, Ph.D Thesis, pp. 64, University of Tokyo, March 26, 2010.

(9)平成22年度実施計画の概要

2010年度は,山頂の火口壁総合観測施設及びその周辺での空振,地殻変動(傾斜)観測を整備するほか,火山ガス,全磁力観測点を展開し,多項目観測を本格的に開始する.特に,VLPの発生に伴う傾斜変動をより正確に観測するため,傾斜計を火口近傍と山腹に複数点設置し,海水準から火道浅部までの領域での圧力変動等を把握できる観測網を完成させる.また,宇宙線ミューオン観測データの蓄積を図り,より精度の高い密度分布の解明を目指す.

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

東京大学地震研究所; 武尾 実

他機関との共同研究の有無

有

北海道大学大学院理学研究院; 橋本武志,東北大学大学院理学研究科: 西村大志, 東京大学大学院理学系研究科: 森 俊哉

東京工業大学: 小川康雄, 名古屋大学大学院環境科学研究科: 中道治久

秋田大学工学部; 坂中伸也, 京都大学大学院理学研究科: 宇津木 充,

京都大学防災研究所: 井口正人, 九州大学大学院理学研究院: 清水 洋,

VLPの波形,パーティクルモーションと震源模式図

浅間山山頂の臨時広帯域周密地震観測データの解析で得られたVLPの震源モデルとその模式図.波形例を図の右上に示す.逆解析で得られたモデルから計算されるパーティクルモーションと観測との比較を,図の右下に示す.得られた地震モーメントテンソルと震源位置から推定される震源模式図を図の左に示す.

VLPと火山性地震の震源位置

VLPのクラック位置と火道浅部で発生する火山性地震の震源位置.クラックのごく近傍で発生してる地震は,2004年中規模噴火の直前に発生した群発地震活動である.

SO2観測とVLPの地震モーメントから推定したΔPVの比較

SO2観測から推定した火山ガス総量をもとに推定したΔPVと,VLPの地震モーメントから推定したΔPVを比較した図.火口底に開いた穴から噴出する火山ガスの総量は,地震モーメントから推定される量の約10%であり,多くのガスは徐々に火口底全域から流出していると推測される.

ミューオンラジオグラフィーで推定された密度分布とVLP

浅間山山麓2カ所に設置したミューオン観測点のデータから推定された火道浅部の密度分布と,VLPのクラックの位置を比較した図.低密度領域が火口直下の北西よりに位置することが確認できる.VLPは低密度領域の中で発生しており,その上部にも低密度領域が広がっている.

空振と地震波から捉えた微噴火活動

山頂の火口壁総合観測施設に設置した空振計で捉えた空振と広帯域地震計の記録の相互相関と取ることにより,火口底に開口した穴からのガス噴出活動が捉えられた.穴からのガス噴出の様子は,火口西観測点に設置した赤外カメラでも確認できる.