課題番号:1426

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

東京大学地震研究所

(2)研究課題(または観測項目)名

噴火推移および事象に関する発生予測の数値的検討

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (3)地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

- (3-3)火山噴火過程

- イ.噴火の推移と多様性の把握

(4)その他関連する建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (2)地震・火山現象に関する予測システムの構築

- (2-2)火山噴火予測システム

- ア.噴火シナリオの作成

(5)本課題の5か年の到達目標

観測データ解析,物質科学的分析結果に加えて,過去の火山活動の推移や噴火履歴を精査することにより,火山噴火規模や様式,推移を支配する要因の理解を深めることが可能となる.過去の噴火事象の推移を定量的に調べ,噴火のモデルと噴火のシミュレーション結果を考慮しながら,国内の代表的な火山についての噴火シナリオの確率的検討をすることを目的とする.

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21,22年度は,国内外の火山噴火例を参考に,過去の複数の噴火について,噴火タイプにより,その発生から終息までの噴火推移をまとめ,今後,想定される標準的な噴火推移タイプ(イベントツリー)を作成する.その際,長期的な火山の噴火履歴をどう考慮するかについても検討する.

平成23,24年度は,イベントツリーの分岐(噴火推移のタイプにおける各噴火現象への推移)における確率評価の手法について,物理観測データに基づくモデルを考慮して検討する.その際に,国内外で試みられている確率評価技術のレビューを行うとともに,溶岩流・火砕流・泥流等の噴火現象の数値シミュレーションを参考にし,それぞれの分岐の数値的判断に必要な物理パラメターの抽出を行う.

平成25年度は,イベントツリーの数値的評価および予測シミュレーションによる結果を踏まえ,1.(1-2)(2-2)「シナリオ予測」で実施している火山など,具体的な火山のイベントツリーについて,その分岐現象の確率的な評価を行うこと試みる.

(7)平成21年度成果の概要

1.はじめに

本研究では,観測データ解析,物質科学的分析結果に加えて,過去の火山活動の推移や噴火履歴を精査することを目的に,過去の噴火事象の推移を調べ,国内の火山についての噴火確率予測を検討する.

本年度は,課題1407「伊豆大島,桜島,有珠山の噴火シナリオの試作(活動的火山における噴火シナリオの作成)」,および課題1408「噴火シナリオに基づく推移予測の試行」と連携し,三宅島火山の噴火シナリオを作成する上で,噴火現象の分岐に必要な噴火現象や数値的な検討を,過去の噴火現象の記録を元に行った.三宅島の噴火の確率的な検討については防災科技研の研究グループが具体的に実施しているのでここでは省略する.

2.三宅島の噴火事象分岐の定量的な評価

課題1407および1408によって作成された噴火現象系統図(噴火シナリオ)が課題1408の図1に示されている.三宅島の最近300年間の,噴火の前兆地震の発生時間,噴火の継続期間,および,噴火後の地震の継続期間の記録(宮崎,1984;津久井・他,2005など)からは,次の事象が発生までタイムスケールや継続時間の幅を知ることができる.系統図に示した数値は,これまでの噴火から算出される発生頻度である.なお,前兆地震後に噴火未遂をするかどうかは,約300年間に約20年間隔で定期的にマグマが上昇したと仮定をし,噴火しなかった回数が噴火未遂発生の頻度と見なしている.また,物理観測が20世紀中頃からしかないことや,カルデラ形成は約2500年ぶりに発生したことから,系統図の右側にある現象ほど,発生頻度情報が少ないので注意を要する.

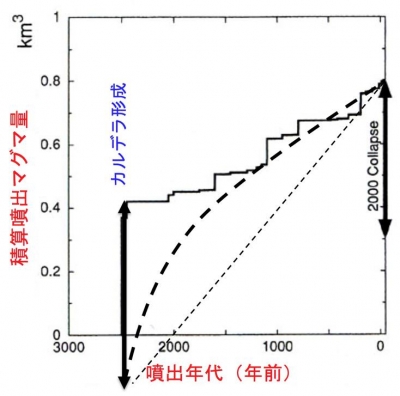

このような最近300年間の現象は約20年毎におこるマグマ上昇で説明されるが,2000年噴火は約2500年ぶりのカルデラを作る現象で,地下のマグマ供給系がこれまでとは大きく変わっている可能性がある.そのため,ここ300年間の規則性がこれからも保証されるかどうかを検討する必要がある.図1には2500年前以降の噴出量積算の階段図を示した.これは現在地上に露出している溶岩から推定されたものである.2000年噴火のカルデラ(雄山)は約2500年前のもの(八丁平)と酷似したディメンジョン(体積0.6km<sup>3</sup>)を持ち類似現象を含む.後者は約1300年間で埋め立てられているので,その間の噴出率はここ300年間より高い.そのため,今後は1イベント当たりより多い噴出率か,より短い間隔で噴火が発生するものと考えられる.

3.本研究からのアウトプット

最近の地殻変動観測では2002年以降島内の基線が短縮から伸びに転じており,1983年から2000年噴火の間に見られた地殻変動傾向に近づいている(国土地理院西村氏談話).すなわち,地下深部でマグマの蓄積がこれまでと同様に進行していることを示している.産総研や気象庁の観測によると,現在も継続するマグマ脱ガスの成分は,2000年噴火後未分化マグマが関与し続けていることを示している.そのため,今後は,より高い噴出率になるにしても,ここ300年間に起こったと同様の前兆現象や似たタイムスケールで諸現象が起こる可能性が高いことを示している.そのため,三宅島で作成した噴火シナリオは今後も適応可能のものである.

ただし,噴火シナリオから推移予測をマニュアルかする上においては,三宅島と伊豆大島の噴火シナリオの現象分岐の物理過程の共通点が何であって,それぞれの噴火のスタイルや規模および間隔を決めているパラメターが何なのかを明らかにする必要がある.

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

(9)平成22年度実施計画の概要

三宅島火山について,噴火シナリオを試作したので,国内外の類似の玄武岩火山について,噴火現象分岐の観点から数値的に規則性をとりまとめる.また,より珪長質なマグマの巨大噴火など,噴火間隔の長い火山の噴火予測をどうシナリオ上に反映するかについても検討を開始する.

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

中田節也・森田裕一・前野 深(東京大学地震研究所)

他機関との共同研究の有無

有

中川光弘・村上 亮(北海道大学理学研究院),藤田英輔(防災科学技術研究所火山防災研究部),三浦大助(電力中央研究所)(11)問い合わせ先

- 部署名等

東京大学地震研究所火山噴火予知研究センター - 電話

03-5841-5695 - e-mail

nakada@eri.u-tokyo.ac.jp - URL

三宅島火山における2500年前以降の階段ダイアグラム

八丁平カルデラの陥没量が2000年に形成された雄山カルデラと同じ体積であると仮定し,9世紀までにほぼ埋め尽くされたことを考慮すると,八丁平カルデラ形成後は噴出率が大きい(太破線).津久井・他(2001)に加筆.