課題番号:1430

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

東京大学地震研究所

(2)研究課題(または観測項目)名

噴火に伴うマグマ中の揮発性成分変化に関する研究

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (4)地震発生・火山噴火素過程

- エ.マグマの分化・発泡・脱ガス過程

(4)その他関連する建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-2)火山噴火準備過程

- イ.噴火履歴とマグマの発達過程

(5)本課題の5か年の到達目標

火山噴出物やメルト包有物等の分析及び室内実験により,噴火前と噴火中のマグマ移動に伴う揮発性成分(H2O, CO2)の挙動を明らかにする.この知見に基づき,マグマの上昇や脱ガス・発泡といった噴火の諸プロセスの発生時間と発生場所を火山噴出物から高精度で読み出す方法の確立を目指す.

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21年度においては,真空型顕微FTIRを用いた揮発性成分濃度定量方法を確立する.

平成22年度においては,国内の幾つかの代表的な活動的火山の噴出物について,メルト包有物の分析から,噴火前のマグマ中の揮発性成分濃度を明らかにする.

平成23年度においては,平成22年度に引き続き,国内の幾つかの活動的火山の噴出物について,メルト包有物の分析から,噴火前のマグマ中の揮発性成分濃度を明らかにする.

平成24年度においては,噴火の経緯が明瞭に判明している幾つかの噴火の噴出物について,噴火の進行に伴うマグマ中の揮発性成分濃度変化を調べる.

平成25年度においては,噴出物中の揮発性成分量の変化と噴火の諸プロセスの発生場所や推移との関係について,それまでに得られた知見を総合する.

(7)平成21年度成果の概要

1. はじめに

揮発性成分は火山噴火をコントロールする重要な要素であり,噴火の推移を予想するためには噴火に際して揮発性成分がどのように挙動するかを明らかにすることが必要である。噴火の進行とともにマグマ中の揮発性成分がどのように変化したかを知る方法の一つとして,斑晶ガラス包有物と石基ガラスの分析がある。斑晶ガラス包有物は,マグマ溜まりや火道を上昇する途中でのマグマ中の揮発性成分量を記録しており,一方,石基ガラスは地表近くで急冷されたマグマに残存していた揮発性成分量を記録しており,噴火における揮発性成分量変化についての相補的な情報源である。

本研究は,国内の主要な活動的火山について,それらの噴出物中の斑晶ガラス包有物と石基ガラスの揮発性成分量解析から,噴火における揮発性成分量の挙動の一般則や火山ごとの個性を導くことを目標としている。この目標の実現のためには噴出物を多量に効率的に測定する必要があり,斑晶ガラス包有物と石基ガラスの含水量定量の簡易化が必要とされていた。この実現のため平成21年度は,反射法による顕微FTIR測定手法の検討をおこなった。反射法による定量分析は,透過法に必要な両面研磨試料を用意する必要がないため,多数の試料の分析には有効な方法である。さらに,一つの斑晶中の複数のガラス包有物の分析が可能なため,マグマの分化や移動における揮発性成分量変化を単一の斑晶から読み取ることもできる。しかしながら,透過法と比較して得られる信号強度が著しく低いため,斑晶ガラス包有物中のような微小な領域の分析はこれまでは行われていなかった。本研究では,真空型顕微赤外FTIRを使用し,分析条件を整えることによって,従来の研究ではおこなわれなかった斑晶ガラス包有物の反射法分析を実現したのでこれを報告する。

2. 真空型顕微FTIR(vFTIR)の特徴

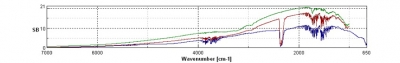

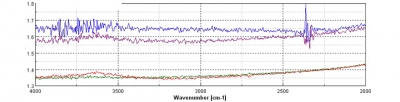

光源,干渉系,顕微鏡部分から,測定中のノイズとなる空気中の水蒸気や二酸化炭素成分を排除するとともに,真空度がよくなることで光源の輝度が高くなるため,従来型の顕微赤外FTIRと比較すると,大幅にシグナル/ノイズ(S/N比)が向上している。図1に両者の比較を示す。緑がvFTIRで真空(1x102 Pa),赤がvFTIR で大気環境,青は従来型の顕微赤外FTIR (FT/IR-300E+Micor20)の大気環境で,50x50μサイズのapertureをかけて反射法でバックウラウンド測定用の鏡を測定した結果である。3700cm-1付近の水蒸気による吸収と2400cm-1付近の二酸化炭素による吸収が大幅に低下するとともに,光源輝度の上昇によってエネルギーレベルが全体的に高くなっていることがわかる。この違いは試料測定の際に,顕著なS/N比の向上として現れる。図2に,約1wt%と4wt%の水を含んだ合成ガラスを従来型のFTIRとvFTIRとを用いて測定した結果を比較する。青と紫はそれぞれ1wt%と4w%の含水ガラスを従来型FTIRとvFTIRとで同じ試料を測定した結果である。従来型のFTIRでは水による吸収が3700cm-1付近で認められるものの,S/N比が悪いためほとんど定量することは困難であるが,vFTIRでは水の吸収ピーク高さの差が明瞭に確認できる。

3. 定量性の検討

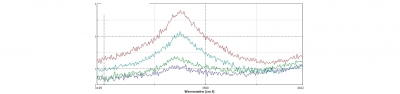

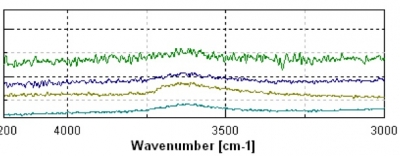

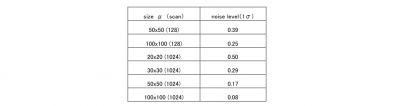

ガス圧装置で合成した含水量の異なる玄武岩組成のガラス(1〜4wt%)を,vFTIRで測定した結果を図3に示す。含水量の変化に比例した赤外吸収が観察でき,この分析条件で十分に定量分析が可能である。どの程度まで測定領域を絞ることができるか,分析領域の大きさを変化させた場合のスペクトル変化例を図4に示すとともに,ノイズレベル(1σ)を含水量に換算して表1にまとめた。

4. 斑晶ガラス包有物の測定

図5にに良好な測定ができた一例を示す。分析対象は富士火山のかんらん石中のガラス包有物(分析サイズ30x30μ,2048scan)で,含水量は3.0+-0.3wt%と求められた。

斑晶ガラス包有物や石基ガラスを測定する場合には,合成ガラスの測定とは異なる測定上の問題がある。反射法では,試料上面からの反射信号を解析するが,試料の形状によっては,試料を透過して下面で反射した信号も加わった信号が受信される場合がある。また,ホスト結晶やマウントに使った接着剤の信号が混ざってくる場合も想定される。これらを適切に選別してやる必要があり,現在は,選別のための基礎データを集めるとともに,いくつかの選別方法について有効性を比較検討中である。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

(9)平成22年度実施計画の概要

斑晶ガラス包有物の測定手法を確立する。さらに,適当な火山噴火物について,この方法による含水量測定とEPMA測定による塩素量と硫黄量のデータとをあわせて,揮発性成分の挙動を検討するための基礎データを集める。伊豆大島と三宅島の最近の噴火の噴出物の解析を予定している。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

東京大学地震研究所 安田 敦

他機関との共同研究の有無

有

産業技術総合研究所

図1.バックグラウンドの比較

青:FT/IR300E+Micro20 (0.1 MPa), 赤:v FTIR (0.1MPa) , 緑:v FTIR (10<sup>2</sup> Pa).

図2.含水ガラス測定の比較

青, 紫: FT/IR-300E+Micro20( 0.1 MPa, 60x60 μ, 256scan), 緑, 赤:v FTIR (10<sup>2</sup> Pa, 50x50 μ, 128scan).

図3.含水量による赤外吸収の違い

縦軸は規格化した吸光度(真空度=10<sup>2</sup> Pa,50x50μ,2048scan)。見やすくするために高さをずらしている.

図4.測定領域の大きさによるスペクトルの変化

上から20x20μ, 30x30μ, 50x50μ, 100x100μ(いずれも1024scan, 約1wt%の試料を測定).

表1.分析条件と含水量(wt%)に換算したノイズレベルの大きさ(1σ)

図5.かんらん石中のガラス包有物測定で得られたスペクトル

右側は試料と分析領域(赤)の写真。30x30μ, 2048 scan.