課題番号:1435

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

東京大学地震研究所

(2)研究課題(または観測項目)名

無人ヘリコプターによる火山近傍観測システムの開発

(3)最も関連の深い建議の項目

- 3.新たな観測技術の開発

- (2)宇宙技術等の利用の高度化

- イ.リモートセンシング技術

(4)その他関連する建議の項目

(5)本課題の5か年の到達目標

無人ヘリコプターをロボットヘリとして取り扱うことで、活動的火山の火口近傍において安全に統合的な地球科学観測を行うことを目指す。具体的には、地震計・GPS装置等の様々な観測装置の遠隔設置機能、空中磁気測量や赤外画像撮影等のリモートセンシング、火山灰等の試料採集をおこなえるようにハード・ソフトの開発を進める。

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21年度は、遠隔設置の開発として、地震計設置装置の試作を主におこなう。また、桜島昭和火口周辺において、地震計設置、空中磁気測量等を実施する。

平成22年度以降は、平成21年度の実験結果を踏まえ、機器開発・特性を実地試験(詳細は未定)も行いつつブラッシュアップしてゆく。最終年度には、到達目標に上げた観測項目をおこなえる統合システムの開発を完了させる予定である。

(7)平成21年度成果の概要

本年度は当初計画どおり、遠隔操作による観測機器の設置の開発を主に行った。具体的には地震観測を筆頭に考え、当初より利用している産業用小型無人ヘリコプターに搭載・設置作業をおこなえるよう、小型軽量の地震観測モジュール、設置装置、および制御通信やデータ通信装置の開発をおこなった。さらに、それらを桜島火山に設置することに成功した。

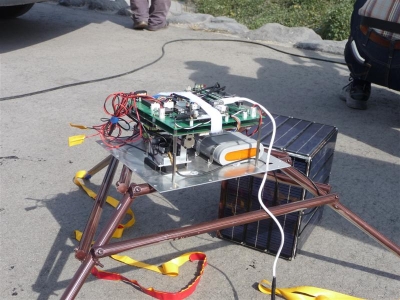

使用した無人ヘリコプターは,ヤマハが開発したRMAX-G1である.ペイロードは燃料等を全て含んだ重量で約10kgであり,搭載燃料や気象条件により増減する.基地局から無線の到達する5km程度まで飛行可能であり,機体と基地局に備えられたGPSにより,あらかじめ設定された経路を位置精度1m以内で自律飛行することができる.この高い位置精度により高精度の繰り返し観測が可能である.また,搭載された無線により飛行中の機体から映像を含む様々なデータをリアルタイムで伝送することができ,現場の状態を確認しながら機器を設置するといった用途にも向いている.無人ヘリに搭載されたウインチのワイヤに地震観測モュールを吊った状態で設置点上空まで運び,ウインチからワイヤを徐々に繰り出してモジュールをゆっくり降下させることによって,静かに設置した.ウインチは無人ヘリ専用に新たに開発したものである.地震計モジュールは太陽電池と携帯電話網による通信機能を備え,消費電力を抑えるために通信時間をタイマーで制御している.この設置方法では,観測モジュールの向きと傾きを制御することや地面との強いカップリングを得ることが難しい.この点が,地震観測モジュールに多くの制限を課すことになった.太陽電池を南に向けることができないため,太陽電池をモジュール全面に配置した.また,設置時に水平をとることが困難なため,3成分加速度センサーを採用した.さらに,限られたペイロードにはウインチや機体カメラの重量が含まれるため,地震観測モジュールの重量は5kg程度に抑える必要があり,搭載できる2次電池や太陽電池の容量が大幅に制限された.(図1)

桜島は2006年以降,昭和火口での噴火活動が継続しており,特に2009年には年間噴火回数が過去最高を記録するなど,活動の活発化が顕著である.火口から2km以内は原則立ち入り禁止であり,火口近傍に観測点は存在しない.この領域内に地震計を設置することができれば,観測精度の大幅な向上が期待される.2009年11月2日から12日にかけて,火口から2km以内の山頂付近への地震計モジュール設置を行った.事前に地形図や航空写真等を用いて4箇所の設置位置へ選定し,気象条件のために断念した1点を除く3箇所の設置に成功した.設置場所は,携帯電話網のサービスエリア外となるため,通信状態は良好ではなかったが,噴火に伴う地震波形を複数の点で観測しデータを回収することができた.地震観測モジュールの向きと傾きをヘリからの画像と3軸加速度センサーのDC成分から特定し,得られた地震波形記録の向きを補正した.得られた爆発地震の波形記録は,30Hz以上の成分は地震計モジュールの共振の影響を受けているが,それ以下の周波数帯では良好であった.

上記多少の問題点や改良を要する点は残ったものの、当初の計画をほぼ全うすることができた。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- Kaneko, T., T. Koyama, A. Yasuda, M. Takeo, T. Yanagisawa, K. Kajiwara, and Y. Honda, 2009, Low-altitude remote sensing of volcanoes using an unmanned autonomous helicopter: an example of aeromagnetic observation at Izu-Oshima volcano, Japan, Int. Jour. Remote Sensing, (in press).

(9)平成22年度実施計画の概要

平成22年度は、主に遠隔設置装置および通信技術の高度化を推し進める予定である。本年度、桜島における加速度計の遠隔設置については当初の計画をおおよそ遂行することができた。一方で、例えばデータ通信については実際に実地でおこなわなければその状況を把握できなかったということもあり、一部であまり良好でないことが判明した。これは火口近傍という社会活動から隔離された場所である性質上、桜島に限らずどの火山でも直面するであろう問題である。このような問題を払拭するために良好な通信ができる通信設備の選定・開発を含め、装置を精鋭し、またさらにその他の観測項目も行えるような汎用的なプラットフォームを念頭においた開発を進めていく。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

東京大学地震研究所 火山噴火予知研究センター

他機関との共同研究の有無

有

千葉大学 環境リモートセンシング研究センター 本多嘉明、梶原康司

図1:地震観測モジュール

3成分加速度計、解析回路、バッテリー他を内蔵している。右奥のソーラーパネルを全面に配置した蓋をかぶせた状態で設置する。