課題番号:1439

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

東京大学地震研究所

(2)研究課題(または観測項目)名

小型絶対重力計の開発

(3)最も関連の深い建議の項目

- 3.新たな観測技術の開発

- (3)観測技術の継続的高度化

- イ.地震活動や噴火活動の活発な地域における観測技術

(4)その他関連する建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (1)地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

- イ.地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

(5)本課題の5か年の到達目標

マグマなど火山流体の移動を地表の重力変化によって検知するため、野外でも使用可能な省電力・堅牢・高精度な小型絶対重力計を開発する。

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21年度においては、試作絶対重力計装置と市販の絶対重力計を並行観測することによって、試作装置の精度の評価をおこなう。また、野外での試験観測を実施し、実用性や消費電力についての問題点を洗い出す。

平成22年度においては、前年度の問題点を改良し、精度、実用性などを再評価する。

平成23年度においては、再評価の結果を受けて、火山体でも使用可能な小型絶対重力計を製作する。

平成24年度においては、小型絶対重力計を用いて野外での試験観測を実施する。並行して火山体への設置準備に着手する。

平成25年度においては、小型絶対重力計を活火山体上に設置し、一定期間観測を継続する。

(7)平成21年度成果の概要

本研究ではマグマなど火山流体の移動を観測するために、精度とともに可搬性にも重点を置いた小型絶対重力計を開発する。今年度は試作した高さ110cm程度の絶対重力計を動作させ、精度の評価および野外で使用する際の改良点の洗い出しを行った。

試作した小型絶対重力計を図1に示す。上部の真空容器内に鏡が貼り付けられたおもり(落体)およびそれを自由落下させるための落下装置が収納されている。下部の窓から波長安定化レーザー光を導入し、落体の自由落下中の動きをレーザー干渉計により高精度計測することにより重力加速度を測定する。地面振動加速度の影響をあとで補正するための長周期加速度計は下部の真空容器に収納されている。

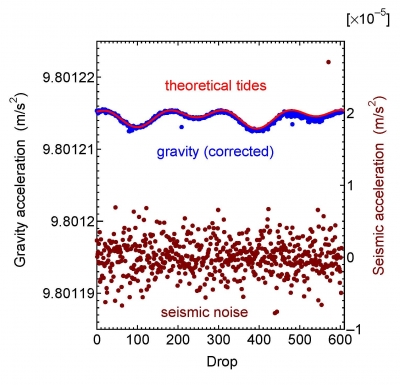

図2は静穏な観測所(国立天文台江刺観測所、岩手県)で測定された約2日間のデータである。干渉計から得られた落体の加速度を長周期加速度計で検知された地面振動(茶)により補正した結果、青のように理論地球潮汐(赤)で示された波形とほぼ一致する値が得られた。両者の残差から見積もった結果、2日間(601回)の測定の重力値の精度は0.8μgalであり、本装置よりもやや大型の市販絶対重力計と遜色のない性能が示された。

野外で使用する際には、落下装置のさらなる小型化と下部の干渉計部分の小型化が必要である。また、消費電力や光源の携帯性も必要である。今後、これらの点を改良していく。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- 新谷昌人・坪川恒也, 2010, 小型絶対重力計の開発, 月刊地球, in press.

(9)平成22年度実施計画の概要

平成22年度は今年度検討された野外で使用する際の問題点(落下装置のさらなる小型化、下部の干渉計部分の小型化、消費電力低減、光源の携帯性、など)を改良、再設計して試作機に反映させる。そのうえで、市販絶対重力計との並行観測による精度の再評価、野外試験観測による可搬性の評価、などを実施する。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

東京大学地震研究所 新谷昌人、高森昭光、堀輝人

他機関との共同研究の有無

有

国立天文台水沢VLBI観測所 田村良明

小型絶対重力計の試作機

小型絶対重力計の精度、可搬性等の問題点の洗い出しを行うために、高さ110cm、重さ95kgの試作機を製作した。

小型絶対重力計で測定された重力値および地面振動

静穏な観測所(国立天文台江刺観測所、岩手県)で試作機を約2日間動作させ、精度を評価した。レーザー干渉信号を地面振動(茶)で補正した結果、重力値(青)が得られ潮汐予想値(赤)と良く一致した。このデータから精度は0.8μgalと見積もられた。