課題番号:1501

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

東京大学理学系研究科

(2)研究課題(または観測項目)名

沈み込み帯のマグマ発生と地殻変動のダイナミクス

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (1)日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

- イ.上部マントルとマグマの発生場

(4)その他関連する建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (1)日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

- ア.列島及び周辺域のプレート運動,広域応力場

- (4)地震発生・火山噴火素過程

- ア.岩石の変形・破壊の物理的・化学的素過程

- イ.地殻・上部マントルの物性の環境依存性

(5)本課題の5か年の到達目標

沈み込むプレートは、一般に著しい熱的および物質的な不均質を地球内部に持ち込み、その結果として地震や火山活動を引き起こす。これらの活動は、地質学的時間スケールにおける、広域変成作用、造山運動、大陸地殻の消長、地球内部の熱・物質の大循環など、地球の変動現象および進化と密接に関わる。本研究は、これら一連の現象の起こる場として沈み込み帯をとらえ、プレートの沈み込みと諸現象をつなぐ具体的メカニズムを明らかにすることを目的とする。そのために、以下の理論的、観測的、実験的な基礎研究を行う。(1)地殻変動を、測地データ、反射法地震探査データ、地質構造、地表変形データなどから多角的に捉え、変位の食い違い理論に基づく数値シミュレーションによるモデル化やインバージョン解析を通して、歪・応力状態およびテクトニクスとの関連性の推定を行う、(2)火成活動の実体を、日本列島に分布する岩石と熱水の調査、サンプリング、文献調査、分析によって物質科学的に捉え、沈み込み帯の温度場、流れ場、物質輸送のカップリング数値モデルと比較対照することによって、火成作用のメカニズムを明らかにする、(3)含水マントルおよび地殻物質の高温高圧変形実験を行い、H2O流体が沈み込むスラブやウェッジマントルの地震学的特性に及ぼす影響を明らかにするとともに、スラブ起源流体の発生・浸透過程を制約する、(4)(1)から(3)を合わせて、沈み込み帯の温度構造、流動・変形、物質循環に関する統合モデルを構築する。

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21年度においては、概ね上記計画の準備(数値モデルのデザイン、野外調査・サンプリング、実験装置の開発・テスト)を行う。以下の計画を実施予定である

地殻変動:地表変形データおよび既存反射法地震探査データの再解析によって、東北日本における鮮新世以降の島弧リソスフェアの変形領域と、中新世におけるリソスフェア伸張領域とが、どの様に対応するかを検討する。弾性ー粘弾性多層構造媒質中のモーメントテンソルによる歪み場および応力場の導出を解析的に行い、その結果を利用してプレートの沈み込みによりどのような応力場が島弧内に形成されるのか数値シミュレーションにより明らかにすると共に、インバージョン解析の理論的研究も進める。

火成活動:東北日本の新生代火山の調査、岩石試料採取、西南日本の中生代-新生代火成活動の調査、岩石および熱水試料採取と化学分析、年代決定を行う。沈み込み帯の温度場、流れ場、物質輸送のカップリング数値モデルの構築に向けて、素過程を理論的に洗い出す。

変形実験:1GPa までの圧力で含水マントルを構成する蛇紋岩の脱水変形実験を行ない、スラブ内地震のメカニズムを調べる。東京大学に新たに開発した固体圧式変形試験機によって、さらに広い圧力領域 (~2GPa、 地下60 km 相当)で実験ができるようにするため、各種キャリブレーションテストを行なう。

平成22年度以降においては、以下の研究を実施予定である(平成21年8月に、研究者の移動があり、これに伴って平成22年度以降の計画に変更が予定されているため、『平成22年度以降』として一括記載する)。

地殻変動:地表変形データおよび既存反射法地震探査データの再解析によって、東北日本における鮮新世以降の上部地殻の短縮量と、中新世における上部 地殻の伸張量とを推定することを試みる.また,これらの結果と,島弧の広域的な隆起・沈降データおよびシミュレーション・インバージョン解析とを比較し,島弧リソスフェアの変形仮定を考察する.

火成活動:火山岩および地下水・温泉・熱水系の調査・サンプリングに基づき、日本列島全域をカバーする空間規模で、沈み込むプレート由来(スラブ流体)の量と組成を、化学組成あるいは同位体システマティクス(特に、Pb,Nd,Srの5同位体比)に基づいて制約し、テクトニックセッティングとスラブ流体の起源の関係性を明らかにする。流体量の制約と、数値シミュレーションを合わせて、沈み込み帯のマグマ生成過程の定量的モデル化を行う。これらのマグマ生成場は、過去の東アジア一帯のテクトニクスとその歴史を強く反映する。中生代以降の火成・変成作用の時空分布・成因を、年代測定、化学・同位体分析によって解明し、対流の数値モデルと合わせることにより、東アジアのテクトニクス発達史と、現在のセッティングの関係性を明らかにする。

変形実験:固体圧式変形試験機(東京大学・理)によって、蛇紋岩の高温高圧変形実験を2GPa (地下60km相当) までの条件で行ない, 沈み込むスラブにおける脱水反応・流体発生時の地震発生過程を明らかにする。また含水ウェッジマントルの脆性-延性転移挙動を明らかにし、スロー地震がカンラン岩の蛇紋岩化に起因するという説を検証する。

(7)平成21年度成果の概要

地殻変動、火成活動、変形実験の各項目について、ほぼ計画通り研究が行われた。その成果は下記の通りである。

地殻変動:沈み込みに伴う山脈形成において,背弧域における地殻水平短縮が重要な役割を果たしていることが最近の研究によって分かってきた.本研究では先ず,反射法地震探査から得られる地下の地質構造から,東北日本弧の背弧域(羽越褶曲帯〜北部フォッサ)における地殻変形量を見積もった.当該地域に発達するfault-bend-foldやfault-propagation-foldによる水平短縮量は,鮮新世以降に約10-15kmであることが分かった.東北日本背弧域での水平短縮量は前弧域のそれを大きく上回っている.ところが,段丘面高度分布から求めた東北日本弧の隆起量分布は,活断層近傍での短波長の変形を差し引くと,背弧から前弧域までほぼ一様である.これは,東北日本弧の下部地殻が広域にわたってほぼ一様な速度で(地殻水平短縮による)地殻厚化を起こしており,それに伴ってアイソスタティックな隆起が生じていると解釈される.隆起量分布データを基に見積もった地殻水平短縮速度は,反射法地震探査によって求めた背弧域の地殻水平短縮速度とほぼ一致する.このように,東北日本弧における地殻水平短縮は,上部地殻では背弧域に集中し,下部地殻では広い範囲でほぼ一様に分布しているらしい.したがって両者の境界にはdetachment断層が存在し,上・下部地殻が力学的にdecoupleしていることが要請される.このdetachment断層は,中新世の日本海拡大時における非対称リフトの形成と密接に関係していると考えられる.

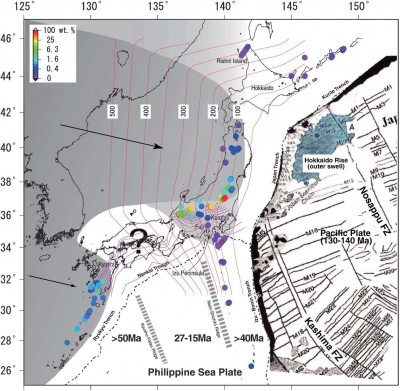

火成活動:日本列島全体を覆うスケールでのスラブ由来流体の量、性質の空間変化を追う目的で、岩石学的、地球化学的データに関する文献調査とデータ解析を行った。その結果、5つの島弧(千島、東北、中部、伊豆-小笠原、琉球)によってスラブ由来流体の量と組成が異なることが分かった(図1、Nakamura&Iwamori,2009)。この原因が、それぞれの弧のテクトニックセッティング(沈み込み角度・速度とスラブの年齢)に求められた。また、弧ごとに、マントルウエッジの組成が系統的に異なり、東北日本と琉球弧の下では、インディアンMORBソース的マントル(Indian-typeマントル)が卓越し、ユーラシア大陸下から沈み込みの反流にとしてIndian-typeマントルが太平洋側に張り出している可能性が指摘された。また、データの欠如する地域を選定し、調査・サンプリングを開始した(東北日本と中部日本の接合部、とくにその背弧側の第四紀火山の調査・サンプリングを行った)。さらに、西南日本の中生代-新生代火成活動の調査、岩石および熱水試料採取を行った。理論面では、沈み込み帯の温度場、流れ場、物質輸送のカップリング数値モデルの構築に向けて、素過程を理論的に洗い出し、沈み込むスラブ直上の蛇紋岩層が重要な役割を果たす可能性を、予察的な数値シミュレーションによって示した(岩森、2010)。また、沈み込むスラブに伴ってマントル遷移層にまで水が持ち込まれ、その水が低密度層を形成し、スタグナントスラブ周辺から、「ウエットプルーム」を生じうることを明らかにした(Richard&Iwamori,submitted,PEPI)。

変形実験:含水マントル構成物質のレオロジーを明らかにするため、東京大学で新たに固体圧式変形試験機を開発した(図2)。本試験機は圧力2GPa(地下60km相当)までの軸圧縮変形試験が可能である。本年度は以下の立ち上げ作業を行なった:温度および制御・計測系を整備し、高温型蛇紋石の脱水温度を上まわる800℃までの温度テストを行なった。試料内部の温度勾配をできるだけ小さくするために、試料アセンブリの改良を行なった。試料アセンブリ内部の応力状態をリアルタイムで監視するための計測プログラムを完成させた。コンピュータ上から歪速度の制御を行なうためのソフトウェア開発に着手した。また、蛇紋岩のような脆い岩石試料を精密に整形加工するためにダイヤモンドワイヤーソーをベースとする工作機械を製作した。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- 清水以知子 (2010), 沈み込むスラブの二重震発面と蛇紋岩の脱水不安定性, 月刊地球, 印刷中.

- Ikeda, Y., Iwasaki, T., Kano, K., Ito, T., Sato, H., Tajikara, M., Kikuchi, S., Higashinaka, M., Kozawa, T., and Kawanaka, T. (2009), Active nappe with a high slip rate: seismic and gravity profiling across the southern part of the Itoigawa-Shizuoka Tectonic Line, central Japan, Tectonophysics, 472, 72-85, doi:10.1016/j.tecto.2008.04.008.

- 田力正好・池田安隆・野原壮(2009),河成段丘の高度分布から推定された, 岩手・宮城内陸地震の震源断層,地震,第2輯,62,1-11.

- Nakamura, H., and Iwamori, H. (2009) Contribution of slab-fluid in arc magmas beneath the Japan arcs, Gondwana Res., 16, 431-445.

- 岩森光(2010)沈み込み帯ダイナミクスにおける水の輸送と役割, 月刊地球, 印刷中.

(9)平成22年度実施計画の概要

地殻変動:昨年度に引き続き,東北日本における鮮新世以降の島弧リソスフェアの変形領域と、中新世におけるリソスフェア伸張領域とが、どの様に対応するかを検討する。地殻変動:地表変形データおよび既存反射法地震探査データの再解析によって、鮮新世以降の上部地殻の短縮と、中新世における上部地殻の伸張とを定量的に求めることを試みる.

火成活動:H21年度に引き続き、日本列島全体を覆うスケールでのスラブ由来流体の量、性質の空間変化を追う目的で、岩石学的、地球化学的データの乏しい地域を選定し、調査・サンプリングあるいは分析を行う。西南日本の中生代-新生代火成活動の調査、岩石および熱水試料採取も引き続き行い、特に花崗岩の年代測定を進める予定である。理論面では、水輸送を温度構造、固体流動を整合的に扱う数値モデルを開発する。

変形実験:東京大学では前年度に引き続き、固体圧式変形試験機の各種キャリブレーションテストを行なう。また大理石をもちいた定歪速度変形実験を行ない、高温高圧下での試験機性能をテストする。これらの性能試験ののち、蛇紋岩試料をもちいた本実験にはい る。実験試料は光学顕微鏡や走査型電子顕微鏡によって観察し、破壊の有無を調べ、変形メカニズムを特定する。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

岩森光、池田安隆、清水以知子、および研究員・学生(東京大学大学院理学系研究科)

深畑幸俊(京都大学防災研究所)

他機関との共同研究の有無

無

東京大学地震研究所、静岡大学、広島大学、産業技術総合研究所、JAMSTEC

図1:日本列島に供給されるスラブ由来流体の量と、マントルウエッジ組成の広域変化(Nakamura and Iwamori, 2009)。

図2:東京大学の固体圧式変形試験機(100 トンプレス)。