課題番号:1701

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

名古屋大学

(2)研究課題(または観測項目)名

駿河-南海トラフ周辺における多項目統合モニタリング

(3)最も関連の深い建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (1)地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

- ウ.東海・東南海・南海地域

(4)その他関連する建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (3)地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

- (3-1)地震発生先行過程

- ア.観測データによる先行現象の評価

- 3.新たな観測技術の開発

- (1)海底における観測技術の開発と高度化

- ア.海底地殻変動観測技術

- (3)観測技術の継続的高度化

- ア.地下状態モニタリング技術

(5)本課題の5か年の到達目標

本研究課題では,駿河-南海トラフでのプレートの収束速度やカップリング状態のモニタリングを行うために,以下のモニタリングに関する研究を行う。

1)海底地殻変動観測によるモニタリング

海底地殻変動の観測結果を用い、駿河-南海トラフにおける詳細な変位速度場を明らかにする.

2)伊豆諸島における非弾性変形モニタリング

キャンペーンGPS観測により銭洲海嶺周辺におけるプレート収束速度を実測し,その他伊豆諸島のGEONETの結果を総合し、伊豆半島周辺の変形が駿河-南海トラフでのプレート収束速度に与える影響を評価する.

3)アクロスによるプレート境界面のモニタリング

プレート境界からの反射波の検出とその時間変動のモニタリングのため、データ蓄積と解析を進めつつ、深部低周波微動など比較的短期間で繰り返す現象を対象として実証実験の事例を積み重ねる。

4)地殻変動連続観測・地中ガス・地震観測による固着-すべりのモニタリング

和歌山県新宮・静岡県春野・静岡県菊川に設置された深部ボアホール歪み計記録は大変SN比が高く、低周波微動にともなう短期的スロースリップを捉えている。それらの高感度のひずみ計を用いたモニタリング技術の高度化を行う。また、静岡県春野の深部ボアホールにおけるガスのモニタリングを継続し、深部低周波地震等との関連の解明を進める。さらに愛知県の鳳来に設置した地震計アレイは、ノイズ等の環境も良好であるので、このアレイによる低周波地震のモニタリング技術の高度化を行う。

(6)本課題の5か年計画の概要

5カ年で、以下の観測研究を進める。本研究では、駿河・南海トラフの研究を進めている東京大学地震研究所・京都大学防災研究所・高知大学と、毎年1-2回の研究会を開催し、連携しながら進める。

1)海底地殻変動観測によるモニタリング

駿河湾内および熊野灘に設置した海底局について毎年3回程度くり返し観測を実施することにより得られたデータを用いて、プレート固着状態の解明を進め、後半の年度では固着状態のモデル化を試みる。

2)伊豆諸島における非弾性変形モニタリング

銭州におけるGPSキャンペーン観測を毎年1回実施する。その観測結果と伊豆半島周辺のGEONETのデータを用いて、伊豆半島周辺のマイクロプレートの分布などの非弾性変形の解明を進める。

3)アクロスによるプレート境界面のモニタリング

プレート境界からの反射波の検出とその時間変動のモニタリングの研究を進める。長期モニタリング実証試験には、地震計アレイによるオフライン連続観測、および、大学、Hi-netなど既存の定常地震観測網による連続地震観測を用い、連続地震波形データの収録・解析を行うシステムを構築する。震源は、豊橋の名古屋大学三河観測所の震源装置の他、気象研と協力し静岡県森町の震源を用いる。さらにJAEAの等の地科学センターの震源の信号を用いる。

愛知県鳳来における地震計アレイは5年間維持し、3箇所の震源からの記録を取得するとともに、アレイ近傍の地形・地殻構造の特性を考慮し、地形・構造がアレイ特性に与える影響を評価する。東濃地科学センターの震源の長期モニタリングを進めるほか、気象研森町の震源からの記録の解析を進める。

三河観測所の震源については、震源近傍からの観測を順次進め、震源周辺の構造特性を解明し、遠地への震動伝達特性の解明を進める。

4)地殻変動連続観測・地中ガス・地震観測による固着-すべりのモニタリング

和歌山県新宮・静岡県春野・静岡県菊川に設置された深部ボアホールひずみ計による観測を5年間継続する。それらの深部ボアホールひずみ計や地中ガス等の解析を進め、低周波地震・微動とゆっくりすべりとの関係の解明を進める。

愛知県鳳来における地震計アレイ観測は5年間観測を継続し、上記のアクロスの信号以外に、深部低周波地震の分布や震源の詳細について解析を進める。

(7)平成21年度成果の概要

平成21年度は次の研究項目を実施し、成果を得た

1)海底地殻変動観測によるモニタリング

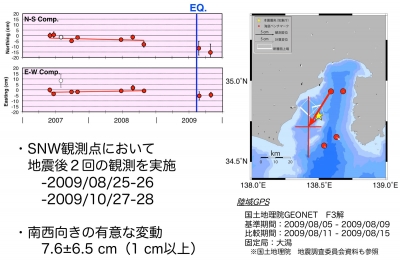

駿河湾および熊野灘において海底地殻変動計測を実施することにより得られたデータを用いて、プレート固着状態の解明を進めた。駿河湾においては平成21年8月11日の駿河湾地震を受けて緊急の観測を2009年8月25-26日および補足観測として2009年10月27-28日に行い、その後の補足的観測とあわせて海底局が南西に移動していることを確認した(図1)。また熊野灘では4回の観測をおこない、2005年から継続している観測とあわせて海底の動きをあきらかにした。

2)伊豆諸島における非弾性変形モニタリング

前年度まで年1回の実施している銭州におけるGPSキャンペーン観測を本年度も実施した。

3)アクロスによるプレート境界面のモニタリング

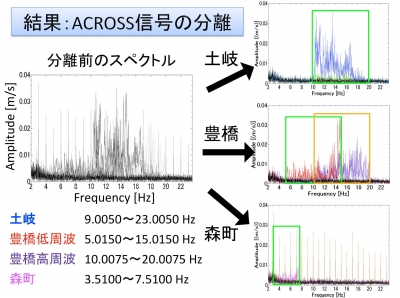

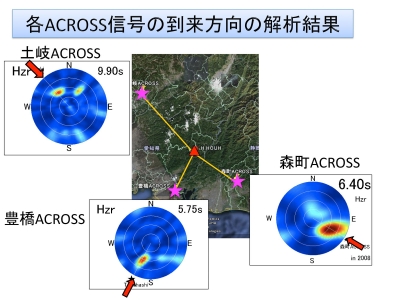

東海地域において、愛知県豊橋市(名古屋大学)、静岡県森町(気象研究所)、岐阜県土岐市(JAEA)の3箇所に設置されている震源が送信した信号を、愛知県鳳来町に設置した地震計アレイによって受信し、同じ周波数帯域で送信している3箇所の信号が分離できることをしめした。信号の分離はスペクトル上で行われ(図2)、それぞれの信号をアレイ解析をしたところ(図3)、送信点の方向から信号が到達していることが明らかになった。土岐の震源からの信号を詳細に解析したところ、後続波も認められことを確認でき、理論走時と比較することにより、プレート境界からの反射波の同定を行った。

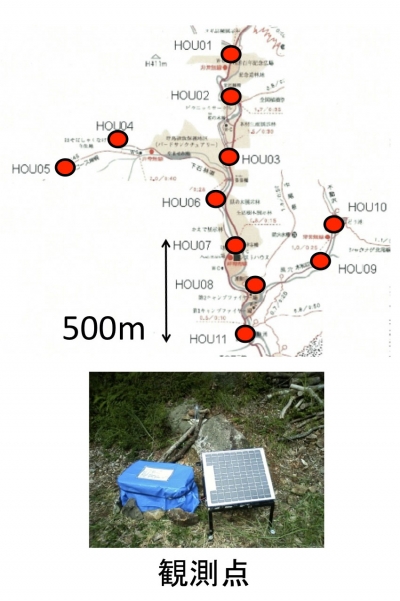

4)地殻変動連続観測・地震観測による固着-すべりのモニタリング

地震観測においては、Hi-net観測点としてもノイズレベルの小さい観測点である愛知県鳳来町(愛知県民の森)の良好な地盤を利用し、東西1.5km南北1.5kmの範囲に11点からなる地震計アレイを設置し、5年間を目途とした中期的連続観測を開始した(図4)。地震計はLenarz社製Le-3Dliteを用い、安定した記録を取得している。また駿河-南海トラフに沿ったひずみ計等については、平成21年8月11日の地震に関するデータ解析を行ったが、とくに地震の前兆となるような変動は認められなかったことを確認した。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

(9)平成22年度実施計画の概要

前年度に引き続き以下の4つの課題についての研究をすすめる。

1)海底地殻変動観測によるモニタリング

前年度に引き続き、駿河湾および熊野灘における観測を実施することにより得られたデータを用いて、プレート固着状態の解明を進める。

2)伊豆諸島における非弾性変形モニタリング

前年度に引き続き、銭州におけるGPSキャンペーン観測を実施し、伊豆半島周辺の非弾性変形の解明を進める。

3)アクロスによるプレート境界面のモニタリング

豊橋、森町、土岐の震源から送信される信号を利用して、前年度に引き続きプレート境界からの反射波の検出とその時間変動のモニタリングの研究を進める。長期モニタリング実証試験には、地震計アレイによるオフライン連続観測、および、大学、Hi-netなど既存の定常地震観測網による連続地震観測を用い、連続地震波形データの収録・解析を行うシステムを構築する。

4)地殻変動連続観測・地震観測による固着—すべりのモニタリング

愛知県鳳来町愛知県民の森に設置したアレイ地震計記録で得られた、低周波地震・微動記録を解析し、低周波地震の発生メカニズムの解明を進める。また、駿河-南海トラフに沿った深部ボアホールひずみ計等の解析を進め、低周波地震・微動とゆっくりすべりとの関係の解明を進める。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

名古屋大学環境学研究科 山岡耕春・鷺谷威・渡辺俊樹・田所敬一・中道治久・川邊岩夫

他機関との共同研究の有無

有

東濃地震科学研究所・静岡大学・高知大学と連携して進める。

図1:駿河湾における海底地殻変動観測

2009年8月11日駿河湾の地震をはさんだ海底局の移動量を示した。震源に最も近い海底局が南西方向に7.6±6.5cm移動していることが明らかになった。

図2:同一周波数帯域のアクロス信号の分離

豊橋、土岐、森町の震源装置から同一周波数帯域で送信されている信号を、周波数変調の中心周波数の違いを利用して分離することができることを示した。

図3:分離した各信号の見かけ速度

図2において分離した各アクロス送信点の信号に対してアレイ解析を行った。解析はセンブランスを用い、それぞれの送信点の方向から高い相関を持った波が到来していることがわかる。

図4:愛知県鳳来町(愛知県民の森)に設置した地震計アレイ