課題番号:1704

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

名古屋大学

(2)研究課題(または観測項目)名

活断層の地表形状・ずれ量データにもとづく地震発生予測

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (1)日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

- オ.地震発生サイクルと長期地殻ひずみ

(4)その他関連する建議の項目

(5)本課題の5か年の到達目標

活断層の地表形状は、地震規模や強震動特性を推定するための基本情報であり、具体的にアスペリティの位置やセグメンテーションおよび破壊開始点を解明するためにも、より詳細な、活断層トレースの末端および接合部の構造や、地点ごとのずれ量に関する情報の取得が必要である。また、平成20年岩手・宮城内陸地震のような事前の検出が難しい地震予測のためにも、活断層認定に関する有効な手法の検討が必要である。

本研究は、近年の活断層判読手法・調査方法の高度化やLiDARおよび写真測量等による地形計測の技術革新を背景に、地表形状とずれ量分布を詳細に明らかにして、従来の静的な断層モデルや経験式に依存した予測に留まらず、動的な断層モデルの構築に貢献することを最終目標とする。

1)1回変位量と累積変位量を区別し、地震時のずれ量分布およびその再現性に関する基礎的検討を実施する。

2)モーメントマグニチュード、アスペリティ位置、破壊開始点およびセグメンテーションを明らかにする。

3)GISを応用することにより、活断層地形に関する膨大な数値情報を、更新性を十分に確保した形で整備する。将来起こる地表変位予測情報としても活用できるようにする。

このため本研究では、a.実際に出現した近年の地表地震断層とその起震断層、b.比較的長大な活断層、c.強震動予測の精度を高める要請の高い都市域周辺の活断層を対象とする。また、d.地表形状に関して再検討が必要な活断層、e.近年発見された活動性が不明の活断層についても検討を行い、上記目標の達成を目指す。

(6)本課題の5か年計画の概要

全体の地表形状や活動性に関する基礎的情報を取得しつつ、以下の調査を実施する。(1)計測作業として、a.地表における測量基準(GCP)の取得、b.写真測量システムやLiDARによる計測。(2)活断層調査として、a.多時期の大縮尺航空写真判読、b.活断層変位地形の認定および計測測線の決定、c.現地調査による地形面編年調査、d.詳細な変位地形に関する現地測量および掘削調査。

調査対象は到達目標に記した活断層であり、具体的には横手盆地東縁断層、阿寺断層帯、北部九州の活断層、中国地方の活断層、中央構造線、西山断層帯のほか、熊野‐新宮断層帯等、その存在の可能性があらたに指摘されているものを含める。精査段階においては、詳細写真判読を再度実施するとともに、LiDAR、航空写真測量等により変位地形の細密な標高モデルを作成し、1回変位量・累積変位量・平均変位速度の高密度取得作業を行う。加えて地形面の編年、現地測量および掘削調査を実施する。最終的には、アスペリティ、モーメントマグニチュード、破壊開始点等を考察し、dislocation modelの検討や動的な断層モデルの推定に資するデータの取り纏めを行う。

(7)平成21年度成果の概要

1.平均変位速度分布に基づく糸静線断層帯の地震規模の推定(名古屋大・鶴岡高専・東洋大・信州大ほか)

活断層から発生する大地震の規模は、地下のすべり量分布や破壊領域の大きさといった点で、変動地形学的に推定される平均変位速度分布や地震時変位量分布と深く関わっていると考えられる。今回、平均変位速度分布に基づいて、糸静線断層帯の地震規模を以下の方法で推定した。推定のベースとなった高密度高精度の変動地形データセットはGISベースで整備されている(活断層情報ステーション)。

(1)1回変位量の地点データからMwを求める方法:区間内の少なくとも1地点以上において精度のよい1回変位量データが得られれば、ネットスリップ速度分布を考慮して地震時ネットスリップ量分布を推定し、Mo=μ・D・L・W,Log Mo=1.5Mw+9.1(単位等は省略)の関係式を用いてMwを算出することができる。

(2)一定期間のMo蓄積量を求める方法:1回変位量データが得られない場合でも、一定期間(例えば1000年間)のMo蓄積量を、ネットスリップ速度分布と上記関係式によって推定することができる。活動間隔を仮定すれば次回の大地震のMwを、最新活動時期を仮定すれば現在までのMo蓄積量をそれぞれ算出することができる。

既存研究によると、最近の大地震に伴う地表変位量分布から上記関係式によって求めたMoは、近代観測によるMoとよく一致するらしい。今後、平均変位速度分布と地震時変位量分布、地表変位量と地下のすべり量の相関の程度を解明し、地下のすべり量分布や破壊領域の予測精度をさらに向上させることが望まれる。

2.平成20年岩手・宮城内陸地震の地表地震断層と断層変位地形(広島工大・京都大・東洋大・名古屋大ほか)

岩手・宮城内陸地震は事前に活断層の存在が指摘されていない場所で発生したが、地震直後の調査により、少なくとも厳美町はの木立付近の長さ1km程度の区間に活断層の証拠が存在することがわかった(鈴木ほか、2008)。トレンチ掘削調査も実施され、完新世に複数回活動したことも明らかになった(鈴木、2010)。田力ほか(2009)は、河岸段丘面の高度分布に今回のような断層活動に伴う緩やかな変形が累積的に現れていることを明らかにしている。

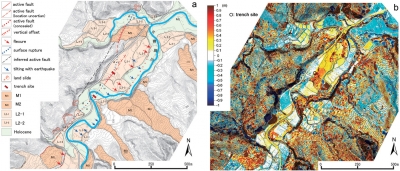

今年度、我々は地震前後の多時期に撮影された航空写真やLiDARデータを利用して、震源域周辺の活断層と推定活断層および地すべり地形の詳細な分布図を作成し、詳細活断層図として刊行した(国土地理院、2009)(図1)。その結果、a.餅転から荒砥沢ダムに至る北北東‐南南西走向の15 km程度の範囲に推定活断層が認定されること、b.地表地震断層と活断層の位置が一致するのは、はの木立と岡山の2地点であること、が明らかになった。また、地震前後のLiDAR計測結果の差分図によれば、c.はの木立や岡山では地表地震断層から推定された隆起沈降が明瞭にとらえられること、d.磐井川沿いにおいては矢櫃ダム付近を境に西方が隆起域、東方が沈降域であり、その変化は緩やかであること、e.差分図によって地震断層と地すべりとは明瞭に区別できること、などがわかった。

3.活断層判読支援システム:活断層認定の新たな調査法の検討‐山口県柳井平野周辺の例‐(広島大ほか)

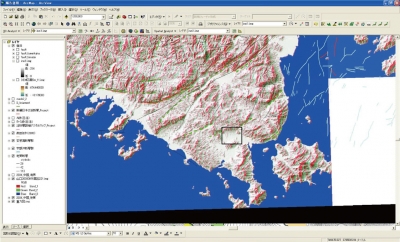

平成20年岩手・宮城内陸地震が示すように、変位地形が認められる区間が限られる場合でも、活断層と関連する多様な情報を手がかりにして活断層が分布する可能性のある地域を抽出し、重点的に地形判読することが大切である。こうした地域を網羅的な抽出を支援するツールとして、GISを用いた「活断層判読支援システム」を構築した。

本システムは、既存の活断層図、DEMから作成したアナグリフ画像、沿岸域に分布する海底活断層図、地質断層図、重力図、および今回作成したリニアメント分布図を有する(図2)。アナグリフは、縮尺4万分の1の空中写真より小さいスケールの地形をシームレスに概観することができる。立体的な画像を拡大と縮小を行いながら、大局的に地形判読を行い、他の情報では取得困難な地形的特性をつかむことができる。

システムの有効性を検証するため、山口県瀬戸内地域で調査を行った。本地域には完新世に活動した海底活断層が多数分布する一方、陸上の活断層はよくわかっていない。抽出された地域の地形判読を行った結果、柳井平野北部に活断層(柳井断層と呼ぶ)があらたに認定された。ここでは、最終間氷期の地形面と考えられるHy面に1.6~2.0 m,最終氷期の地形面と考えられるMy面に1.3 m,さらに低位のLy面に1.3 mの変位がそれぞれ認められた。変位量の差が大きくないため、写真判読で推定されるように、柳井断層の活動度は高くないと推定される。

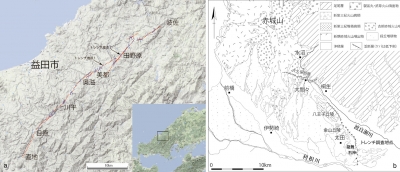

4.弥栄断層の分布と活動履歴(広島工大・広島大ほか)

島根県南西部には長さ約55 kmの活断層(弥栄断層)が認定される(図3a)。しかし、日本列島の主要98断層と追加対象断層にはこの長大な活断層が含まれておらず、認知度も低い。今回、2地点におけるトレンチ掘削調査によって弥栄断層が活断層であることを確認し、活動履歴を解明した。

美都トレンチにおいては基盤岩とその直上の礫層を変位させる断層が出現し、最新活動時期が推定された。田野原トレンチにおいても後期更新世以降の断層が確認され少なくとも2回の活動が推定された。最新活動時期は683±25~9574±38 yBPであり、9574±38~21317±77 yBPにも少なくとも1回の活動があったと推定される。このように、防災上看過されてきた弥栄断層が最近の地質時代に繰り返し活動した長大な活断層であることが確認された。

5.太田断層の発見と活動履歴(群馬大ほか)

首都圏周辺においてあらたに認定された活断層(太田断層と呼ぶ)について、地質学的認定および1回変位量・累積変位量を明らかにするため、群馬県太田市龍舞においてトレンチ掘削調査を行った。

本断層は少なくとも長さ18 kmに及ぶ(図3b)。とくに太田市石神には、断層変位を強く示唆する地形が認められる。ここでは中位段丘面上に高さ約5mの撓曲崖が認められ、段丘面の開析谷中にも高さ1m以下の低断層崖が認められる。両者はほぼ一直線上に位置する。低下側の後背湿地にも、埋没した中位段丘面の存在が推定される。異なる地形面が同一線上で変形を受けていること、古い面ほど変位量が大きいことから、活断層が存在すると推定した。

トレンチ壁面には、傾斜する地層とそれらをアバットする地層が認められ、複数回の活動が推定された。最新活動はAD770-1030とみられ、50 cm以上の変位が推定される。本地域の歴史記録では『類聚国史』に書かれた西暦818年の地震が知られており、最新活動の年代と整合的である。今後、過去の累積変位量を明らかにするため、より深いトレンチ調査を実施するとともに、太田断層の南北延長を明らかにする必要がある。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- 田力正好ほか,2009,糸魚川-静岡構造線活断層帯南部,白州~鰍沢付近の変動地形,日本地球惑星科学連合2009年大会予稿集,S147-P022.

- 澤 祥ほか,2009,糸魚川-静岡構造線活断層帯北部:池田町におけるボーリング調査をもとにした平均変位速度の推定,日本活断層学会2009年度秋季学術大会講演予稿集,P-06.

- 国土地理院,2009,平成20年(2008年)岩手・宮城内陸地震1:25,000詳細活断層図(活断層・地形分類及び地形の変状,国土地理院技術資料,D・1-No.541.

- 文部科学省研究開発局,糸魚川-静岡構造線断層帯における重点的な調査観測(平成17~21年度)成果報告書,2010年3月刊行予定.

- 松多信尚ほか,2009,糸魚川-静岡構造線活断層帯中部,白州地域のLiDAR測量を利用した活断層線と変位速度,日本地球惑星科学連合2009年大会予稿集,S147-P021.

- 熊原康博・近藤久雄,2009,群馬県南東部で新たに発見した活断層の地形・地質学的証拠,日本活断層学会2009年度秋季学術大会講演予稿集,P-05.

- 鈴木康弘,2010,2008年岩手・宮城内陸地震と活断層-想定外地震の衝撃-,E-journal GEO,4,109-116.

- 杉戸信彦ほか,2009,糸静線活断層帯中南部,富士見町御射山神戸における断層変位地形の発達史,日本地球惑星科学連合2009年大会予稿集,S147-P020.

(9)平成22年度実施計画の概要

近年、新たな活断層トレースが見出され、活断層の再認定が必要な活断層(横手盆地東縁断層、九州北部地域の活断層、紀伊半島南部の活断層、首都圏近郊の活断層等)や、現時点で活動性に関する十分な情報を得られていない活断層を重点的に対象とし、以下の調査を実施する。(1)計測作業として、a.地表における測量基準(GCP)の取得、b.写真測量システムやLiDARによる計測。(2)活断層調査として、a.多時期の大縮尺航空写真判読、b.活断層変位地形の認定および計測測線の決定、c.現地調査による地形面編年調査、d.詳細な変位地形に関する現地測量および掘削調査。全体の地表形状や活動性に関する基礎的情報を取得しつつ、(1)の調査を開始する。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

鈴木康弘・杉戸信彦(名古屋大学)

他機関との共同研究の有無

有

堤 浩之(京都大学)、後藤秀昭(広島大学)、廣内大助(信州大学)、熊原康博(群馬大学)、松多信尚(台湾大学)、澤 祥(国立鶴岡工業高等専門学校)、渡辺満久(東洋大学)、中田 高(広島工業大学)

平成20年岩手・宮城内陸地震(はの木立付近)。a:変動地形学図、b:地震前後のLiDAR計測結果の差分図。

活断層支援システム。ArcGIS でデータを重ねて表示。アナグリフと既存の活断層図の画面。

a:弥栄断層の分布とトレンチ掘削地点、b:太田断層の分布とトレンチ掘削地点。