課題番号:1705

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

名古屋大学

(2)研究課題(または観測項目)名

内陸地震発生域における応力蓄積状態の解明

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- ウ.ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

(4)その他関連する建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (1)日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

- ア.列島及び周辺域のプレート運動,広域応力場

(5)本課題の5か年の到達目標

本研究では、測地観測、地震観測、数値モデリング等の様々な手法を駆使して内陸地震の発生域における応力状態およびその時間的な変化の把握、さらには応力蓄積のメカニズムを解明することを目指す。測地観測では,中部地方に位置する,地震サイクル中のステージや変形様式の異なる複数の活断層の周囲で稠密GPS観測を実施し,それぞれの変形様式から応力蓄積過程の違いを明らかにする。地震観測では,内陸地震発生域におけるコーダQの時空間変化の検出を試み,その結果から応力状態およびその時間変化を推定する。また,GPSを用いた固体地球の潮汐応答により応力臨界状態の検出を試みる。最後に,これらの観測結果を総合して,内陸地震発生域における応力状態の把握を目指す。

(6)本課題の5か年計画の概要

(a) 詳細な地殻変動分布から見る内陸地震発生域の応力蓄積過程

本課題では,約400年前に地震が発生した可能性のある養老-桑名-四日市断層(1586年天正地震)および阿寺断層南部(1586年天正地震),約150年前に地震が発生した跡津川断層,顕著な地殻変形が見られる糸魚川-静岡構造線北部を対象として稠密なキャンペーンGPS観測を実施し,詳細な地殻変動分布を得て,各断層の応力蓄積過程の解明を目指す。平成21年度は,阿寺断層周辺に稠密GPS観測網を構築し,観測を実施する。また,養老-桑名-四日市断層周辺で選点調査を実施し,観測の計画を立てる。

(b) 散乱構造から見る内陸地震発生域の応力状態とその時間変化

中部地方を中心にした領域で自然地震を利用したコーダQの解析をおこない,コーダQの空間分布を調べる.特に歪み集中帯に注目しながら,できるだけ観測時間幅を広くした解析をおこない,コーダQの時間変化や安定性を検討する.

(c)活断層の地震サイクルと歪み集中帯の生成に関する物理モデル構築

下部地殻を構成する鉱物のレオロジーを考慮した内陸活断層の地震サイクルモデル構築を開始する。

平成21年度は,跡津川断層周辺で従来から継続してきたGPS観測を実施するとともに,糸魚川-静岡構造線北部で観測網を構築し,観測を開始する。また,阿寺断層でも観測点調査を行う。散乱構造については手法の検討を行う。

平成22年度は,跡津川断層,糸魚川-静岡構造線北部での観測を実施するとともに,阿寺断層で観測網を構築し,観測を実施する。養老-桑名-断層で観測点調査を行う。散乱構造の解析手法を特定の地域に適用し,三次元的な構造の抽出を試みる。

平成23年度は,養老断層系に観測網を構築し,観測を実施するとともに,他の断層でも観測を行う。潮汐応答による応力状態のモニター手法の開発を行う。散乱構造の時間変化を検出する手法の検討を行う。

平成24年度は,各断層で観測を実施する。観測結果の暫定的なまとめを行う。特定の断層について,潮汐応答による応力状態モニターを試みる。散乱構造の時間変化に注目し,四次元的な構造変化の抽出を試みる。

平成25年度は,観測やデータ解析を継続するとともに研究全体のまとめを行い,内陸地震発生域の応力蓄積状態に関する知見を得る。

(7)平成21年度成果の概要

(a) 詳細な地殻変動分布から見る内陸地震発生域の応力蓄積過程

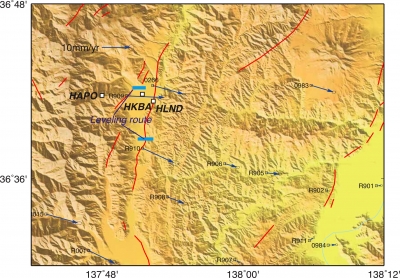

従来の観測で、顕著な変形集中が生じている可能性が指摘されている糸魚川-静岡構造線北部の神城断層周辺に、GPS観測点を3箇所設置し、9月末から11月上旬までの期間に連続観測を実施した。冬の間は積雪で観測ができないため、現在は観測を休止中である。また、水平短縮変形が生じていれば、断層付近では顕著な上下変動が生じている可能性がある。そこで、断層を横切る方向に水準路線を設置し、水準測量を実施した。GPS観測点および水準路線の位置を図1に示す。

(b) 散乱構造から見る内陸地震発生域の応力状態とその時間変化

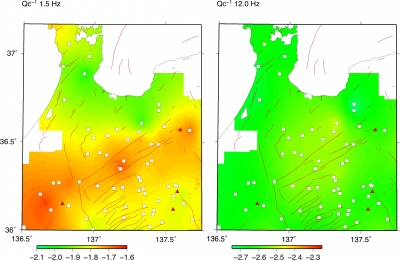

本テーマでは,地殻の活動によって引き起こされるクラック等の不均質構造の変動を研究する目的で,地震波のコーダ波部分の解析を進めている.21年度は、特にコーダ波を求める手法の検討およびコーダQの空間分布を細かい分解能で求めることを目指した.図2は,飛騨地方を中心とした地域で自然地震を利用して求めたコーダQ(log Qc-1)の分布で、解析の再検討も行いながらより正確な分布図の作成を行った結果である。跡津川断層帯沿いの地殻活動が激しいと想定される領域は低Qcで、特に低周波帯域で顕著であることも分かった.一方高周波帯域では,断層帯沿いで低Qcではあるものの,周りとの差は顕著ではない.また白山や立山などの活火山付近では,低周波帯で低Qcが顕著であるが,高周波帯ではむしろ高Qcになっているなど,周波数毎の分布は単純ではない.周波数依存性が地殻不均質の何に対応しているのか,また低周波帯域と高周波帯域とで挙動が異なることが,地殻活動や構造とどのような関係になっているかを探る必要がある.

(c)活断層の地震サイクルと歪み集中帯の生成に関する物理モデル構築

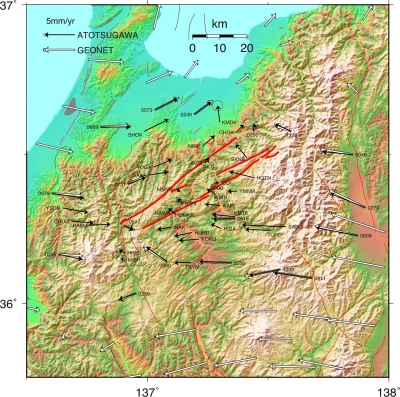

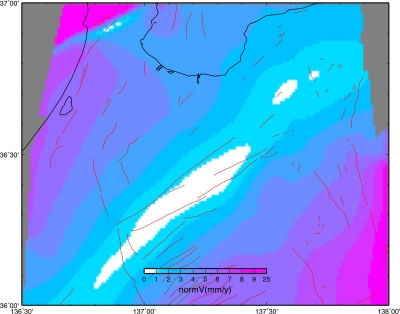

前計画で実施してきた跡津川断層周辺のGPS観測データを整理して、跡津川断層周辺の詳細な地殻変動分布を得た(図3)。この結果を見ると、断層帯の中央部では互いに右横ずれ運動するブロック境界断層の上部10-15km程度が固着した時に生じる逆正接関数型の分布が見られる。一方、断層端付近では、断層に直交方向成分の変位が顕著に見られるなど、断層端では特徴的な変形が生じていることが分かる。また、跡津川断層の地表トレース上では、互いの相対的な地殻変動速度がほぼゼロになっており(図4)、非地震時の地殻変動パターンが活断層の存在範囲と対応していることが明らかとなった。これらの結果より、地震発生域の下限より深部で非弾性的な変形によって広域変形が解消されているのと同様に、断層端においても非弾性変形が進行し、将来の地震発生域だけに応力蓄積が進行していると考えられる。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- 鷺谷威、GPS観測による日本列島の地震テクトニクス、地震, 61, S479-S487, 2009. Ito, T., M. Okubo, and T. Sagiya, High resolution mapping of Earth tide response based on GPS data in Japan, J. Geodynamics, 48, 253-259, 2009.

(9)平成22年度実施計画の概要

糸魚川-静岡構造線北部において、GPS観測と水準測量を実施する。また、跡津川断層周辺におけるGPS観測を継続し、地殻変動データの高精度化を図る。また、阿寺断層周辺に新たにGPS観測網を構築し、観測を実施する。さらに、養老断層周辺で観測点調査を実施する。

跡津川断層や糸魚川-静岡構造線周辺の地殻変動観測結果に基づいて、変形モデルの構築を行う。

また、飛騨地方におけるコーダQについての解析を進め、周波数依存性と地殻活動や構造との関係に関する検討を行う。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

名古屋大学大学院環境学研究科:鷺谷威,古本宗充

他機関との共同研究の有無

有

金沢大学大学院自然科学研究科:平松良浩(11)問い合わせ先

- 部署名等

名古屋大学大学院環境学研究科 - 電話

052-789-3046 - e-mail

web-master@seis.nagoya-u.ac.jp - URL

図1.糸魚川ー静岡構造線北部の観測網

白抜きの四角で示した3ヶ所が新たに設置したGPS観測点。青い線は水準路線の位置を示す。矢印は重点的調査観測(2002-2009年)で得られた臼田を基準とする水平地殻変動速度ベクトルである。

図2.飛騨地方におけるコーダQの分布

図3.跡津川断層周辺の地殻変動速度分布

跡津川断層上の牧(MAKI)観測点に対する水平地殻変動速度。黒矢印は稠密観測網の解析結果から計算した結果。白矢印はGEONETのF3解から計算したもので両者は良く一致する。

図4.跡津川断層に対する相対速度の分布

跡津川断層上の牧(MAKI)観測点に対する地殻変動速度の大きさの分布。相対速度が1mm/年以下の場所の広がりは跡津川断層の範囲とほぼ一致している。