課題番号:1707

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

名古屋大学

(2)研究課題(または観測項目)名

精密制御信号システム(アクロス)による地下の高精度常時モニタリング技術の高度化

(3)最も関連の深い建議の項目

- 3.新たな観測技術の開発

- (3)観測技術の継続的高度化

- ア.地下状態モニタリング技術

(4)その他関連する建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (1)地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

- ウ.東海・東南海・南海地域

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-2)火山噴火準備過程

- ア.マグマ上昇・蓄積過程

(5)本課題の5か年の到達目標

本課題では、平成21年からの5ヶ年において、前計画で確立した精密制御信号システムの技術の高度化を行うとともに、地下の状態の時間変動のモニタリングの実証に重点を置く。

1.モニタリング技術の高度化

精密制御信号の送信技術は確立されたので、目標とする地下の地震波伝播特性の時間変化の検出精度を高めるための高度化を行う。震源関数の推定手法および浅部の環境変化による擾乱を除去する手法を高度する。また、目標に向かって信号を照射するために震源アレイの技術を高度化する。さらに、地震計アレイによる解析手法についても高度化する。

2.火山におけるモニタリング技術の開発

火山における噴火準備過程の能動的モニタリング手法を確立する基礎研究を実施する。火山を対象とした場合の信号の伝達効率や伝達特性に関する理論的検討、震源・観測点配置、変動源の検出手法やモニタリング手法の開発を行う。また、現行の震源装置に加え、より低い周波数帯域の地震波信号の送信が可能な震源について検討する。

(6)本課題の5か年計画の概要

1.モニタリング技術の高度化

平成21年度においては、複数のアクロス震源装置の発震信号を制御して震源アレイを構成する手法の高度化に着手する。

平成22年度においては、震源関数の推定手法および浅部の環境変化による擾乱を除去する手法の高度化に着手する。

平成23年度においては、地震計アレイによる解析手法の高度化に着手し、Hi-net観測点などのデータを用いて実証する。

高度化された手法は順次モニタリングに反映させ、平成24年度以降においては、定常的モニタリングを実施する。

2.火山におけるモニタリング技術の開発

平成21年度においては、火山における噴火準備過程の能動的モニタリング手法を確立する基礎研究を実施する。

平成22年度においては、火山を対象とした場合の信号の伝達効率や伝達特性に関する理論的検討、震源・観測点配置の検討、変動源の検出手法やモニタリング手法の開発を行う。

平成23年度以降において、現行の震源装置に加え、より低い周波数帯域の地震波信号の送信が可能な震源について検討する。

計画期間中に実際の火山における能動的モニタリングの実施を目指し、可能になった場合はモニタリングの実施に集中する。

(7)平成21年度成果の概要

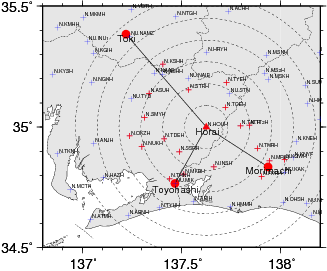

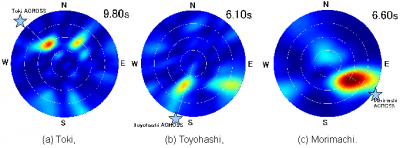

愛知県豊橋市(三河観測所構内)に設置した2台のアクロス震源の連続運転を1年間継続した。運転は現在も継続中である。停電およびメンテナンスのための停止を除き、順調に連続稼働させることができた。同観測所壕内に設置された地震観測点NU.MIK、周辺のHi-net観測点の連続記録を収集し、震源特性について検討を進めている。また、愛知県新城市鳳来および豊田市下山において地震計アレイ観測を実施した。これらの連続地震観測記録から、一部周波数帯域が重複している、東海地域で稼働している3ヶ所(土岐、森町、豊橋)(図1)のアクロス震源からの信号を周波数領域で分離することができた。また、アレイ解析によって、分離された信号がそれぞれの震源の方向から到来していることが確認された(図2)。豊橋震源の信号は数ヶ月のスタッキングにより30km以上離れたHi-net観測点で観測できることが確認された。

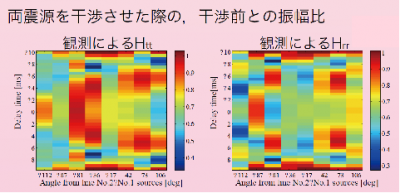

複数のアクロス震源装置の信号を制御して震源アレイを構成する手法の高度化については、昨年度に実施した基礎実験のデータ解析を進めている。2台の震源の記録を位相をずらせて足し合わせることにより、特定の方向への信号を強めることができる。データ解析からは、この処理により観測点で観測される伝達関数の振幅を震源からの方向によって変化させうることが確認された(図3)。

火山における噴火準備過程の能動的モニタリング手法を確立する基礎研究として、回転型震源と異なり低周波数送信において有利と考えられる直線加振方式について、加振装置を用いた実験を行った(図4)。実験は淡路市のアクロス実験サイトで行った。一定周波数加振、任意波形加振を行い、基礎、10mボアホールおよび800mボアホールに設置してある加速度形および速度計で記録を取得した。操作性、消費電力、周波数制御性、発生力などについて検討し、高調波の発生は5%以下であることなど、その性能を確認した。

伝達関数の時間変化からターゲットの物性変化を検出するための理論的枠組みを構築し、実用へ向けた検討に取りかかった。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- 岩切一宏・吉田康宏・勝間田明男・渡辺俊樹・山岡耕春・國友孝洋・熊澤峰夫, 2009, Hi-net下山周辺における地震計アレイを用いた森町弾性波アクロス信号の解析, 日本地震学会2009年秋季大会, P2-50.

- 山崎賢志・渡辺俊樹・山岡耕春・羽佐田葉子・中道治久, 2009, 鳳来アレイ観測による弾性波信号の解析, 日本地震学会2009年秋季大会, P2-51.

- 山崎賢志・渡辺俊樹・山岡耕春・中道治久・羽佐田葉子, 2009, 鳳来アレイ観測による土岐・ 豊橋・森町に設置された弾性波ACROSS信号の解析, 物理探査学会第119回(平成21年秋季)学術講演会講演論文集, 252-255.

- 山岡耕春・渡辺俊樹・生田領野・道下剛史・鈴木和司, 2009, マグマモニタリングに向けた低周波制御震源の実験, 日本地球惑星科学連合2009年大会, V159-018.

(9)平成22年度実施計画の概要

平成22年度においては、豊橋アクロス震源の長期連続運転を継続し、震源性能の評価を引き続き行うとともに、複数のアクロス震源装置の信号を制御して震源アレイを構成する手法の高度化を行う。また、豊橋、淡路のアクロス震源を用いて震源関数の推定手法および浅部の環境変化による擾乱を除去する手法の高度化に着手する。

火山を対象としたモニタリングについては、火山周辺で観測された自然地震や火山を対象として実施された構造探査などのデータを参考にしつつ、信号の伝達効率や伝達特性に関する理論的検討、震源・観測点配置の検討に着手する。低周波数送信において有利と考えられる直線加振方式についての検討は研究計画に先行して着手ずみであるので、可能であれば引き続き検討を行う。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

名古屋大学環境学研究科(山岡耕春、渡辺俊樹)

他機関との共同研究の有無

有

静岡大学理学部(生田領野)、鹿児島大学理学部(宮町宏樹)、東京理科大学(佐伯昌之)、気象庁気象研究所(勝間田明男、3名)

図1:東海地域で稼働中の弾性波アクロス震源(土岐、森町、豊橋)および鳳来アレイ

図2:鳳来アレイにおける伝達関数Hzr成分に見られる初動P波の到来方向

図3:2台のACROSS震源を用いた送信方向制御実験の基礎検討で得られた送信強度分布

図4:低周波数直線加振装置