課題番号:1801

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

京都大学防災研究所

(2)研究課題(または観測項目)名

南海トラフにおける巨大地震発生の予測高度化を目指した複合的モニタリング手法の開発

(3)最も関連の深い建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (1)地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

- ウ.東海・東南海・南海地域

(4)その他関連する建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (2)地震・火山現象に関する予測システムの構築

- (2-1)地震発生予測システム

- イ.地殻活動予測シミュレーションの高度化

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (1)日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

- ウ.広域の地殻構造と地殻流体の分布

- 3.新たな観測技術の開発

- (2)宇宙技術等の利用の高度化

- ア.宇宙測地技術

(5)本課題の5か年の到達目標

・本課題は、主として次の3つのサブテーマで構成される。すなわち、(1)紀伊半島下に沈み込むフィリピン海プレートとその周辺域の三次元構造の推定、(2)新しい宇宙測地技術を利用した地表変動を面的にモニタリングするシステムの開発、および(3)三次元不均質構造モデルを用いたプレート間カップリングの時空間変化の推定である。

・(1)では、引き続き紀伊半島において稠密リニアアレイ地震観測を行い、レシーバ関数解析によってフィリピン海プレート境界面の形状、陸側モホ面の形状および蛇紋岩化ウェッジの分布を3次元的に明らかにする。蛇紋岩化ウェッジの上端から東南海・南海地震の固着域の下限を推定する。

・(2)では、合成開口レーダ干渉法(InSAR)とGPS連続データを併用することにより、様々な誤差要因を排除し、高空間密度で精密(mm精度)な地表変動の時間変化を検出するための技術開発をおこなう。

・(3)では、レシーバ関数解析等の結果に基づき作成された三次元構造モデルを用いて、測地データのインバージョンを行うことにより、南海トラフにおけるプレート間カップリングの時間的・空間的な変化を高精度で推定する。

(6)本課題の5か年計画の概要

【紀伊半島下に沈み込むフィリピン海プレートとその周辺域の三次元構造の推定】

〔平成21年度〕前半に観測点を展開する。データの蓄積を開始する。

〔平成22年度〕観測を継続するとともに、取得データの解析から暫定的なイメージを作成する。

〔平成23年度〕本課題で行う3測線でのイメージを改良するとともに、以前行った3測線の結果と統合し、紀伊半島下の三次元的イメージを作成する。これを基に三次元構造モデルを作成する。データが不十分と判断された観測点および地域での観測を行う。

〔平成24~25年度〕三次元構造モデルの改良を行う。

【新しい宇宙測地技術を利用した地表変動を面的にモニタリングするシステムの開発】

〔平成21年度〕GPS連続観測網を完成させる。研究対象に最適なInSAR時系列解析手法を開発する。

〔平成22年度〕複数の衛星を用いたInSAR時系列解析結果とGPS連続データを融合し三次元変動の時間変化を検出するためのGPS+InSAR時系列解析アルゴリズムを開発する。

〔平成23~25年度〕InSAR+GPS時系列解析を実データに適用し、過去および現在の定常的三次元変動とゆらぎの測定をおこなう。

【三次元不均質構造モデルを用いたプレート間カップリングの時空間変化の推定】

〔平成21年度〕モデル構築に必要な構造研究の文献・資料を収集し、予察的数値モデルを作成する。

〔平成22年度〕引き続き文献・資料を収集するとともに、数値モデルの精密化を図る。また、GPS/SARデータをインバージョンし、プレート間カップリング等の推定を試みる。

〔平成23年度〕引き続き文献・資料を収集し、モデルの精密化を図るとともに、地殻変動データからカップリング等の推定を行う。

〔平成24年度〕文献・資料を収集と地震波および比抵抗構造探査結果をコンパイルし、モデルの精密化を図るとともに、地殻変動データからカップリング等の推定を行う。

〔平成25年度〕4年間の構造探査等研究成果を統合したモデルにより、地殻変動データからカップリング等の推定を行う。

(7)平成21年度成果の概要

紀伊半島下に沈み込むフィリピン海プレートとその周辺域の三次元構造の推定

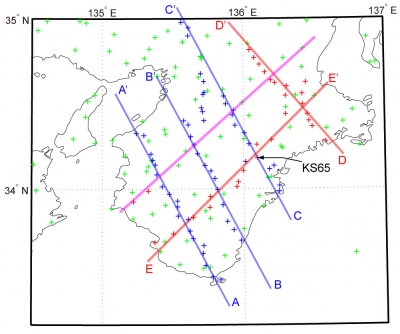

今年度は,沈み込み方向の南伊勢-信楽測線DD'とこれにほぼ直交する松阪-白浜測線EE’で観測点を展開した(図1)。DD’測線には13の臨時観測点を設けた。一方,EE’測線には14の臨時観測点を設けた。この中には大台ケ原観測点(KS65)が含まれている。大台ケ原は険しい山地なので,今までは観測できていなかったが,ビジターセンター敷地内に設置することが許可された。KS65はEE’測線と尾鷲-京丹後測線CC’の交点に位置するので,両測線でのイメージングに利用することができる。ほぼ全ての観測点においてレシーバ関数解析で使う遠地地震の波形データは順調に蓄積されている。

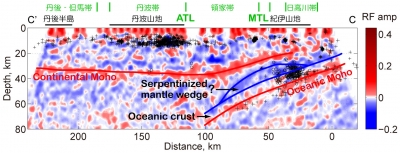

昨年度まで観測を行っていた潮岬-田尻測線AA’とCC’測線の未解析データの処理を行い,それぞれのレシーバ関数イメージを完成させた。CC’測線のレシーバ関数イメージを図2に示す。低速度層である海洋地殻の上面(フィリピン海スラブの上面),スラブ内の海洋性モホ面,および島弧側の大陸性モホ面が明瞭にイメージされた。さらに,深部低周波イベント発生域のスラブ近傍とその陸側のマントルウェッジが強い低速度異常を示すことがわかった。

新しい宇宙測地技術を利用した地表変動を面的にモニタリングするシステムの開発

ALOS/PALSARデータの解析に最適なInSAR時系列解析手法を開発した。この手法は,複数回撮像されたSAR画像のなかで,干渉性のよい短基線長のペアのみを用いて最小二乗法的に地殻変動の時系列変化を求める短基線長法(Small Baseline法,SB法)の一種である。InSARデータにはいくつかの系統的なノイズが含まれるが,これらのノイズも変動と同時に推定する手法の定式化をおこない,合成データおよび実際のデータに適用した。その結果,開発した手法が微小な地殻変動の検出に有効に使えることがわかった。

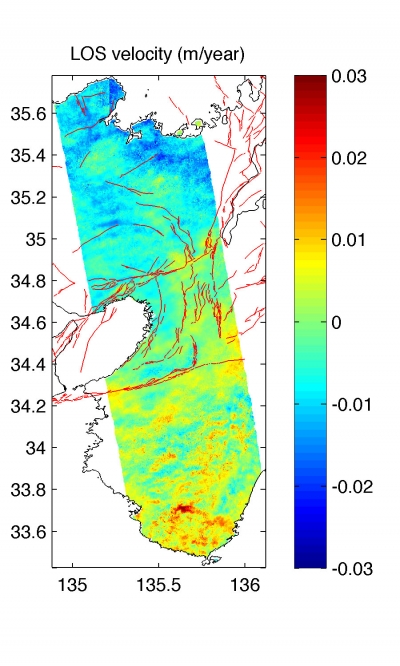

また,GPSデータとの融合についても予備的な解析をおこない,GPSデータをコントロールポイントにして軌道誤差と電離層擾乱により生ずるInSARデータ中の長波長ノイズを除去できることを確かめた。紀伊半島から丹後半島にわたる領域に対する結果を図3に示す。

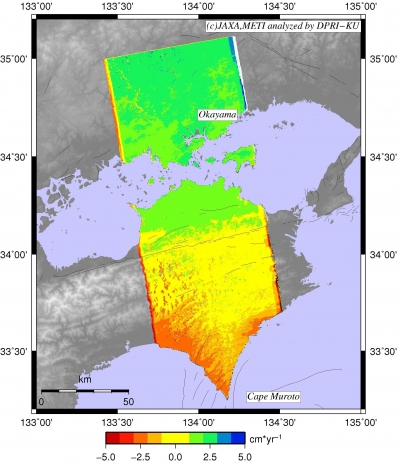

四国室戸岬を通る2方向のパスのALOS/PALSAR画像を2006年の観測開始から最新のものまで干渉解析し,定常的な地殻変動の検出を試みた。干渉画像には特に電離層の擾乱によると見られる系統的な乱れが見えるものがあり,これらを除いてスタッキングすることにより,平均的な地殻変動場を推定した。空間パターンとしてはGPS速度場から推定されるものとよく似た結果が得られたが,量的には30%以上大きい速度が得られている(図4)。

並行して,紀伊半島から四国にいたる変動を検出することを目的に,広域観測モード(ScanSAR)の解析を試みた。このモードは解像度がやや低いため,位置合わせが難しく,現時点では高い干渉性を得られていない。

三次元不均質構造モデルを用いたプレート間カップリングの時空間変化の推定

今年度は他の2テーマを重点的に行った。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- 澁谷拓郎・北脇裕太・中尾節郎・西村和浩・伊藤潔・大見士朗・平原和朗,紀伊半島下の地震波速度不連続構造とスラブ形状-稠密リニアアレイ観測データを用いたレシーバ関数解析-,日本地震学会2009年度秋季大会,2009年10月21日,京都市

- 北脇裕太・澁谷拓郎・西村和浩・中尾節郎・大見士朗・平原和朗,紀伊半島下のフィリピン海プレートと蛇紋岩化マントルウェッジ,日本地球惑星科学連合2009年大会,2009年5月18日,千葉市

- Hashimoto, M., and Y.Fukushima, An attempt to detect secular deformation associated with the subduction of the Philippine Sea plate with ALOS/PALSAR, AGU 2009 Fall Meeting, 2009年12月15日,アメリカ・サンフランシスコ市

- 澁谷拓郎・北脇裕太・中尾節郎・西村和浩・大見士朗・平原和朗,レシーバ関数解析から推定された紀伊半島下のスラブ起源流体の分布,日本地球惑星科学連合2009年大会,2009年5月16日,千葉市

- Fukushima, Y., M.Hashimoto, On the detection of crustal deformation associated with plate subductions with ALOS-PALSAR data, 3rd ALOS Joint PI Symposium, 2009年11月10日,アメリカ・コナ市

- 飛田幹男・島田政信・橋本学・小澤拓・宮城洋介・矢来博司・ 雨貝知美,SAR 干渉画像中の残存縞の軽減について,地球惑星科学連合2009年大会,2009年5月19日,千葉市

(9)平成22年度実施計画の概要

紀伊半島下に沈み込むフィリピン海プレートとその周辺域の三次元構造の推定

南伊勢-信楽測線と松阪-白浜測線での観測を継続するとともに、取得データの解析から暫定的なレシーバ関数イメージを作成する。

新しい宇宙測地技術を利用した地表変動を面的にモニタリングするシステムの開発

InSAR時系列解析結果とGPS連続データを融合し,三次元変動の時間変化を検出するためのGPS+InSAR時系列解析アルゴリズムを開発する。

引き続き,四国の地殻変動検出のため2方向からの観測データの干渉解析を継続するとともに,電離層擾乱の補正法の検討を行う。また,広域観測モードの干渉処理を実施する。

三次元不均質構造モデルを用いたプレート間カップリングの時空間変化の推定

モデル構築に必要な構造研究の文献・資料を収集し、予察的数値モデルを作成する。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

澁谷拓郎、橋本学、福島洋(京都大学防災研究所)

平原和朗(京都大学大学院理学研究科)

他機関との共同研究の有無

有

宇宙航空研究開発機構(JAXA)欧州宇宙機関(ESA)

紀伊半島におけるリニアアレイ地震観測点(+)の分布

青はすでに観測が終了した点,赤は2009年から2年間観測する点,緑は定常点を表す。

尾鷲-京丹後測線(CC')のレシーバ関数イメージ

レシーバ関数の正の振幅(赤)は高速度層の上面を,負の振幅(青)は低速度層の上面を表す。○は深部低周波イベントを,+は通常の地震を表す。

紀伊半島~丹後半島の変動速度

InSAR時系列解析から求めた2006年10月から2009年8月の平均視線方向変動速度。長波長シグナルはGPSデータを用いて補正してある。色は変動速度を表す。赤線は活断層を示す。

四国東部の変動速度

アセンディング軌道からの干渉画像のスタック。色は変動速度を表す。細線は活断層を示す。