課題番号:1807

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

京都大学防災研究所

(2)研究課題(または観測項目)名

注水実験による内陸地震の震源断層の微細構造と回復過程の研究

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- ウ.ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

(4)その他関連する建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (3)地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

- (3-2)地震破壊過程と強震動

- ア.断層面の不均質性と動的破壊特性

- 3.新たな観測技術の開発

- (3)観測技術の継続的高度化

- ア.地下状態モニタリング技術

(5)本課題の5か年の到達目標

5カ年間の到達目標は主として以下の3つである。

1) 野島断層(震源断層)の詳細な破砕帯構造の推定

平成25年度に野島断層の深部破砕帯(深さ1800m)に対して初めて直接的な注水を行い、震源断層の透水性および詳細な破砕帯構造を推定する。長期的にはさらに約5年後(次期5カ年計画)において2回目の1800m深度注水実験を実施して、震源断層における透水係数の経年変化を検出し、野島断層(震源断層)の強度回復過程の検出につなげる。これまで実施した540m深度注水データの解析・モデル改善、およびアクロス連続運転(平成21~25年度の各年2-3ヶ月間実施)により、野島断層近傍岩盤の強度回復過程についても引き続き検証を行う。1800m深度注水および従来の540m深度注水の結果を合わせた解析により、震源断層から分岐断層(震源断層から南東方向に約400m)にいたる断層帯の広範囲にわたる透水性構造および注入水の挙動を推定する。

2) 注水誘発地震の発生過程の解明

1800m深度注水により誘発地震(深さ2-4km)が多数発生することが予想される。これを用いて、誘発地震の震源過程の特性および地震発生における流体(間隙水圧)の役割の解明、および断層面の摩擦特性の推定等、活断層における誘発地震の発生過程を解明する。これまで実施した540m深度注水に伴う誘発地震と合わせた解析を行い、野島断層の詳細な深部破砕帯構造を推定し、断層構造の不均質性と地震の発生過程について解明する。

3) 内陸地震の震源断層における応力集中過程の解明

野島断層および他の内陸地震の震源断層を対象として、断層深部構造(特に走向方向の構造不均質性)、本震時の破壊過程(アスペリティ分布等)および回復過程(断層における回復過程進行の非一様性)の関係について、既存の研究成果を含めて系統的に事例集積し、総合的に検討する。これに基づき、内陸地震の震源断層における構造不均質性と応力集中過程についての解明をめざす。

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21年度は、従来の540m深度注水実験により得られたデータ、特に平成20年度に実施した第6回注水実験のデータ解析により野島断層近傍岩盤の透水係数およびその経年変化の研究をさらに進展させる。注水に伴う極微小地震(誘発地震)の検出およびその波形解析、クラスター構造解析等を系統的に行い、野島断層周辺に発生する極微小地震の発生過程の特性について検討する。アクロス連続運転を実施し、地表震源装置と800m孔および1800m孔地震計間の地震波走時および振幅の経年変化について検証を行う。1800mおよび800m孔における地震・地殻変動・地下水の連続観測を継続する。さらに、平成25年度実施の1800m深度注水実験に向けて、500m孔における新たな地下水連続観測の準備、および野島断層近傍(地上)における地震観測点設置の準備を行う。

平成22年度は、引き続き従来の540m深度注水実験データのモデリング高度化、およびアクロス連続運転により野島断層近傍岩盤の強度回復過程検出を進展させる。地上およびボアホール地震計データの解析、および500m孔における地下水予備観測を行う。野島断層および他の内陸地震の震源断層・活断層の深部構造と回復過程の事例(解析も含む)を集積する。

平成23年度は、引き続き従来の540m深度注水実験データのモデリング高度化、およびアクロス連続運転により野島断層近傍岩盤の強度回復過程検出を進展させる。地上およびボアホール地震計データの解析、および500m孔における地下水予備観測を行う。野島断層および他の内陸地震の震源断層・活断層の深部構造と回復過程の事例(解析も含む)を集積する。

平成24年度は、1800mボアホール地震計の引き上げ等、1800m深度注水実験の準備を行う。アクロス連続運転による地震波走時・振幅の経年変化の検出を進展させる。地上およびボアホール地震計データの解析、および500m孔における地下水予備観測を行う。野島断層および他の内陸地震の震源断層・活断層の深部構造と回復過程の事例(解析も含む)を集積する。

平成25年度は、1800m深度注水実験を実施し、震源断層(野島断層)の透水係数を推定する。従来の540m深度注水の結果も合わせた解析により、震源断層から分岐断層にいたる断層帯の透水性構造および注入水の挙動を推定する。1800m深度注水による誘発地震の発生を検出し、誘発地震の震源過程および発生特性を推定する。野島断層および他の内陸地震の震源断層・活断層の深部構造と回復過程について取りまとめる。

(7)平成21年度成果の概要

1.注水実験による野島断層の回復過程および誘発地震発生過程の解明:

平成20年度に実施した第6回注水実験(2009年1月31日~2月8日、2月28日~3月7日の2期間に注水を実施)のデータを解析し、野島断層近傍岩盤の透水係数およびその経年変化の推定、および注水に伴う極微小地震(誘発地震)の検出を行った。各観測データの解析は進行中であるが、これまでに得られた主な結果は以下のとおり。

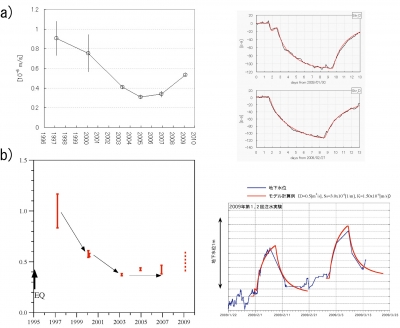

1) 注水に伴い800m孔底で観測された歪変動(図1a)右)について、三次元の地下水拡散モデルおよび間隙水圧による弾性変形モデルを適用して、注水地点(540m深度)と800m孔底間の岩盤の水理パラメータを推定した。図1a)左にこれまで5回の実験と合わせた透水係数の経年変化を示す。また、800m孔で観測された地下水位変動(図1b)右)について、二次元地下水拡散モデルによる解析を行い、推定された透水係数の経年変化を図1b)左に示す。歪および地下水いずれの観測からも、1997年から2003年あるいは2005年頃までは、岩盤の透水係数が明瞭に低下し、それ以降はあまり変動がなかった。これは、野島断層の強度回復過程が2005年頃までに一段落したことを示唆する。今回の2009年実験では、透水係数がやや増加した可能性がある。ただし、歪データについては3成分歪計の1成分のみの解析であり、これまでの実験と比べて信頼性が低い可能性がある。また、地下水位データについては、水圧計の不調あるいは水漏れによるデータ不良のため暫定的な解析結果であり、今後さらに解析を進める必要がある。なお、注水に伴う自然電位の変動については、従来よりも複雑な空間分布が観測され、モデル化の検討を進めているところである。

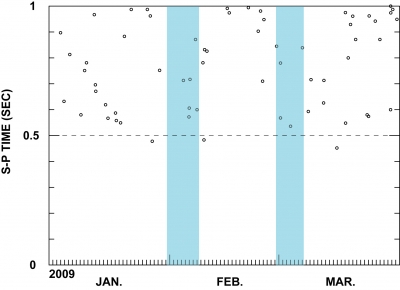

2) 誘発地震の検出のために、800m孔(注水孔である1800m孔からの水平距離約60m)の地震計による極微小地震のS-Pタイム時系列を作成した(図2)。これまでの注水実験では誘発地震と考えられるイベントのS-Pタイムは0.3~0.5秒であり、注水開始の数日~10数日後に活動活発化が認められた。第6回注水実験については、これまでの解析では、該当するS-Pタイムの地震について特に活発化は見られない。

2.アクロス連続運転による野島断層近傍での地震波伝播特性の測定:

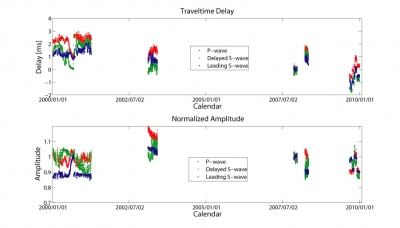

野島断層近傍の地表岩盤に設置されたアクロス震源の連続運転を2009年9月から2010年1月まで実施した。過去4回の連続運転(2000年1月~2001年4月、2003年3月~6月、2005年8月~9月、2007年11月~2008年5月)と同じパラメータで運転し、アクロス震源と800m孔底地震計の間の伝達関数からP波およびS波の走時と振幅の時間変化を推定した(図3)。その結果、P、S波走時ともにばらつきはあるものの、2000年~2009年にかけて約0.4\%速くなった。振幅については20\%程度のばらつきがあり、単調なトレンドは見いだせない。今回は2000年および2008年に引き続いて、S波速度の偏向異方性の実験も行った。現在のところ、2000年~2008年にかけて偏向異方性(ほぼ南北方向が速い)は2\%程度の低減もしくは有意な変化なしという結果を得た。今後、これらについてさらに解析を進めるとともに、震源近傍の影響の補正を行い、より正確な時間変化を見積もることが必要である。

3.ボアホール地震波形を用いた野島断層周辺における地震波減衰特性の推定:

1997年6月~2008年6月に野島断層周辺に発生したM2.0以上の地震(250個)について、800m孔および1800m孔地震波形データの解析によりコーダ波およびS波の減衰特性(QC、QS値)を推定した。両者ともに全解析期間を通して有意な時間変化は見られず、断層周辺領域および断層近傍における地震波減衰特性は安定している(図4にはQS値の結果を示す)。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- (学会発表) 村上英記,2009,ゲル化銅-硫酸銅電極の特性,地球電磁気・地球惑星圏学会2009年秋季学会(金沢),A003-P015,2009年9月27日-30日.

- 向井厚志・大塚成昭,2009,淡路島と六甲における歪観測値から得られた潮汐振幅の経年変化の比較,東濃地震科学研究所報告,23,139-144.

- (学会発表) 西上欽也・野島断層解剖計画グループ,2009,野島断層におけるボアホール連続観測と繰り返し注水実験,日本地震学会2009年秋季大会(京都),2009年10月(招待講演).

- (学会発表) 小林由実・田所敬一,2009,野島断層周辺における不均質構造の時間変化,日本地震学会2009年秋季大会(京都),2009年10月.

(9)平成22年度実施計画の概要

平成22年度は、引き続き、従来の540m深度注水実験により得られた各観測項目のデータ、特に平成20年度に実施した第6回注水実験データ等のモデリング高度化を進め、野島断層近傍岩盤の透水係数およびその経年変化の研究をさらに進展させる。注水に伴う極微小地震(誘発地震)の検出をさらに進めて、それらの波形解析、クラスター構造解析等を系統的に行い、野島断層周辺に発生する極微小地震の発生過程の特性について検討する。アクロス連続運転を実施し、地表震源装置と800m孔および1800m孔地震計間の地震波走時および振幅の経年変化について検証を進める。また、S波速度の偏向異方性についても調査し、走時や振幅変動の要因となる野島断層近傍の構造特性の推定をめざす。1800m、800m、および500m孔における地震・地殻変動・地下水の連続観測を継続するとともに、平成25年度実施予定の1800m深度注水実験に向けて、500m孔における新たな地下水測定の準備、および野島断層近傍(複数の地上点)における地震観測点設置を行う。野島断層および他の内陸地震の震源断層について、深部構造やその不均質性、本震時の破壊過程、および回復過程に関わる観測事例の集積、解析を行う。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

西上欽也・大志万直人・吉村令慧・加納靖之(京都大学防災研究所)

他機関との共同研究の有無

有

東京大学地震研究所(山野 誠)、東京大学理学系研究科(田中秀実)、名古屋大学環境学研究科(山岡耕春・田所敬一)、静岡大学理学部(生田領野)、金沢大学理工研究域自然システム学系(平松良浩)、高知大学理学部(村上英記)、神戸大学理学部(山口 覚)、奈良産業大学情報学部(向井厚志)、産業技術総合研究所(北川有一・小泉尚嗣)、防災科学技術研究所(小村健太朗)。(11)問い合わせ先

- 部署名等

京都大学防災研究所地震予知研究センター - 電話

0774-38-4195 - e-mail

nishigam@rcep.dpri.kyoto-u.ac.jp - URL

図1

a)右:2回の注水に伴う800m孔歪変動およびそのモデリング(2009年実験)。黒:観測、赤:モデル計算。左:岩盤透水係数の経年変化(1997年~2009年の6回の注水実験)。b)右:2回の注水に伴う800m孔水位変動およびそのモデリング(2009年実験)。青:観測、赤:モデル計算。左:岩盤透水係数の経年変化(1997年~2009年の6回の注水実験について1997年を基準とする相対値)。

図2

第6回注水実験(水色:注水期間)の前後における極微小地震の発生時系列。S-Pタイムは800m孔底での測定。

図3

2000年1月~2010年1月にかけてアクロス連続運転により測定された、野島断層近傍におけるP波およびS波の走時(上)および振幅(下)の時間変化。

図4

野島断層近傍において各解析期間ごとに得られたQS値。標準偏差をエラーバーで示す。