課題番号:1808

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

京都大学防災研究所

(2)研究課題(または観測項目)名

断層面および断層周辺の不均質性に基づく断層への応力集中過程の解明

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- ウ.ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

(4)その他関連する建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (3)地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

- (3-2)地震破壊過程と強震動

- ア.断層面の不均質性と動的破壊特性

- (4)地震発生・火山噴火素過程

- イ.地殻・上部マントルの物性の環境依存性

(5)本課題の5か年の到達目標

本研究課題は、次期計画中の「地震準備過程」に関する研究課題のひとつとして位置づけることができる。特に、建議中にある「内陸地震に関しては、地震発生層である上部地殻と下部地殻・最上部マントルの不均質とその変形の空間分布を把握し、歪集中帯の形成・発達と地震発生に至る過程に関する定量的なモデルの構築を目指す」に沿った研究課題である。この研究課題の実施により、断層への応力集中を解明するための基礎的モデル構築に貢献する。

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21~23年は主に各地域での手法開発の期間とし、島根県東部から鳥取県西部地域において応力集中過程の解明のため,満点システムによる微小地震観測を開始し必要なデータを取得する。また、新しい応力逆解析手法の開発も合わせて開発する。長野県西部地震および鳥取県西部地震の震源域における稠密地震観測データを用い、震源断層や破壊開始点、アスペリティの位置の推定手法の開発を行なう。また、鳥取県西部地域でこれまでに取得されたデータおよび補充観測によるデータをもとにさらに深部までの比抵抗構造を求め地震断層周辺の不均質性の把握を行う。一方、山崎断層で、歪計、臨時地震観測とハイドロフォンを使用した極微小地震の活動変化を解明するとともに、近畿地方北部のいくつかの活断層で地震波散乱解析によるにおける深部不均質構造の推定を行う。なお、山崎断層では断層の定常的な変位をモニターするため、断層をまたぐ伸縮計による歪み観測を実施する。また、平成23年からは上述の研究内容に加えて、花折断層・有馬高槻断層系、山崎断層系の地域をカバーするSAR データを入手し、他課題において開発される予定のInSAR時系列解析を適用・拡張する。

平成24~25年は、平成21~23年の期間に実施した観測を必要に応じて継続するとともに、それまでに各地域で高度化されたそれぞれの手法をそれぞれ近畿地方中北部の断層(花折断層・有馬高槻断層系、山崎断層系)へ適用するとともに、地震波散乱解析により近畿地方北部の広い地域での地殻不均質構造の時空間分布特性の違いに着目して断層系への応力集中機構を解明するための特徴的な構造を抽出する。さらに、InSAR時系列解析により地殻変動の詳細な時空間パターンをとらえ、花折断層・有馬高槻断層系、山崎断層系などでの応力集中機構のモデル化を図る。

(7)平成21年度成果の概要

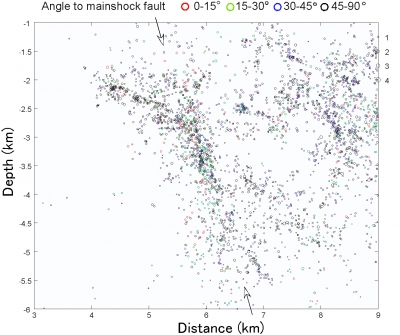

長野県西部地震の断層近傍で得られた微小地震データを用いて、断層面の位置の推定を試みた。長野県西部の合同地震観測により、Yamazaki et al.(1992)は、推定断層面近傍の余震のメカニズム解は横ずれ型であるのに対して、断層から離れた地震は逆断層型であることを示した。したがって、震源断層上あるいはその極近傍の微小地震は、断層面と調和的なメカニズム解を持つ可能性があり、メカニズム解を精細に調べることにより、断層の位置を精度良く決定できる可能性がある。1998年から2003年までの10kHzサンプリングの手動読み取りデータを用いてメカニズム解を多数決定し、精度が良い約6000個のメカニズム解と推定断層面との関係を調べた。図1に、推定断層面に直交する断面に投影した震源分布を示す。推定断層面と個々の地震の断層面との角度により15度刻みで色分けをしている。この角度は、推定断層面の法線と微小地震のメカニズム解の節面の法線との角度で計算した。2つの節面のうち、角度が小さい方の節面を微小地震の断層面と仮定した。

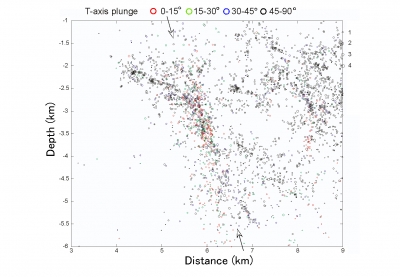

中央付近、微小地震の震源が密集している部分に推定断層面があると考えられるが、その付近でも推定断層面と調和的な断層面は非常に少ない。一方、図2に、メカニズム解のT軸の水平面からの角度により、15度刻みで色分けした震源分布を示す。推定断層面付近に、T軸が水平に近いものが集中していることがわかる。このことは、推定断層面の極近傍でもそれと調和的な断層面を持つ微小地震が非常に少ないが、応力場には局所的な異常が見られることを示している。

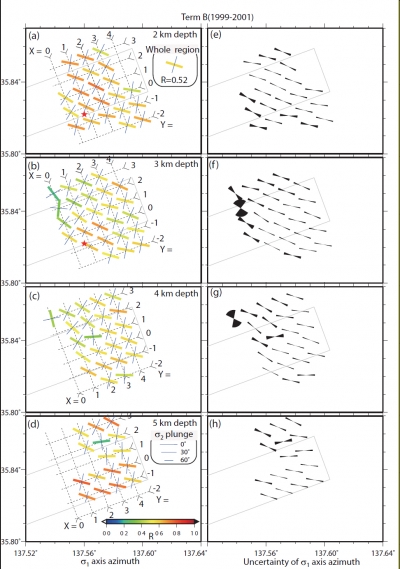

図3に、Horiuchi et al.(1995)の方法により推定された応力場を示す。1辺2kmの立方体領域のデータを用いて推定された応力場を1kmグリッド毎に表示している。推定断層面近傍のみで、最小圧縮応力軸が水平に近いことがよく分かる。これは、T軸が水平であることと調和的である。推定された応力場は、断層の深部延長のすべりによると考えられる。

以上のように、長野県西部地震の断層面近傍のみにおいて、応力場の局所的な異常が見出されたことから、応力場の空間変化を明らかにすることにより、断層を検出出来る可能性がある。もし差応力の絶対値を推定することができたら、地震の長期的な発生予測にも役立つものと期待される。

新しい応力逆解析手法の開発のため、Generalized cross-validation (GCV) 法を拡張した手法を開発しその有効性に関しての検討を行った。また、比抵抗構造による地殻構造の不均質性の把握を行うため、鳥取県西部地域において長周期MT観測を実施した。

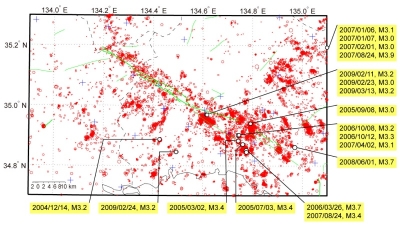

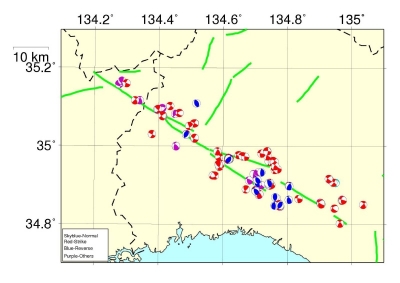

一方山崎断層帯に設置している臨時地震観測点3点(古法華、須加院、唐端新)と周辺の定常地震観測点のデータを統合解析し、山崎断層周辺の地震活動の詳細な時空間分布を求めた(図4)。臨時観測点周辺で微小地震がクラスタ的に発生していることが明らかになった。また、2009年半ばから山崎断層周辺での地震活動の低下が見られる(図5および図6)。発震機構解析からは、山崎断層の大局的な変形に合致する横ずれ型のほか、逆断層型や正断層型のものもみつかっている(図7)。これらの分布は、断層帯の微細構造についての理解のために重要である。山崎断層近傍でハイドロフォン観測を実施している。2009年7月にハイドロフォンを更新し、より高感度の観測を開始した。1日あたり1~20個程度の地震性の微小イベントが観測された。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- Xu PL (2009) Iterative generalized cross-validation for fusing heteroscedastic data of inverse ill-posed problems, Geophys. J. Int., 179, 182-200.

- Yukutake, Y., Y. Iio, S. Horiuchi, (2010) Detailed spatial changes in the stress field of the 1984 Western Nagano Earthquake Region, J. Geophys. Res., in printing.

(9)平成22年度実施計画の概要

島根県東部、鳥取県西部、岡山県・広島県北部地域に、満点システムを40点 追加し、合計50カ所での微小地震観測を行い、下部地殻の不均質構造を推定するためのデータ取得を継続する。また、新しい応力逆解析手法の開発も継続する。長野県西部地震および鳥取県西部地震の震源域における稠密地震観測データを 用いて、地震データから震源断層の正確な位置を推定する手法の開発を継続する。また、比抵抗構造による地震断層周辺の不均質性の把握を行うため、長周期帯MT観測等の補充観測を中国地域等で継続する。一方、微小地震活動が活発な山崎断層において、臨時地震観測点3点による観測を継続し、これを含む地震観測網によって、微小地震の高精度の震源分布を求める。発震機構解析やb値の推定を行ない、断層トレースの形状と対比しながら、断層構造の不均質について調べる。また、安富観測井でのハイドロフォンを継続し、より小さな地震の発生状況と断層の状態(地震活動)の相関について調べる。さらに、断層の定常的な変位をモニターするため、断層をまたぐ伸縮計によるひずみ観測を継続し、データの評価を行なう。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

担当者:大志万直人

参加者:飯尾能久、片尾浩、澁谷拓郎、西上欽也、加納靖之、James MORI、吉村令慧、徐培亮、橋本学、福島洋、中尾節郎、西村和浩、他:計約14名

他機関との共同研究の有無

有

鳥取大学、神戸大学、高知大学との共同研究(参加人数 約4名)

図1.推定断層面と個々の地震の断層面との角度により15度刻みで色分けをして示した震源分布

推定断層面に直交する断面に10km幅の領域の震源を投影している。角度差が0-15度は赤、15-30度は緑、30-45度は青、45度以上は黒。白矢印は推定断層面の位置。

図2.メカニズム解のT軸の水平面からの角度により15度刻みで色分けした震源分布

T軸の角度が0-15度は赤、15-30度は緑、30-45度は青、45度以上は黒。

図3.応力インバージョンにより推定された応力場 (Yukutake et al., 2010)

左側:応力比Rで色分けした線分で最大圧縮応力軸の方位を、青色の線分で中間主応力軸の方位と傾斜角(鉛直に近い場合は短い)を示す。右側はブートストラップ法による最大圧縮応力軸の方位の誤差。

図4.山崎断層周辺の震央分布。赤丸は1976年6月~2007年11月の再決定された震央分布

黒丸は2004年12月~2009年7月のM 3以上の地震の震央分布。最近の地震活動は南東側で活発であることが分かる。

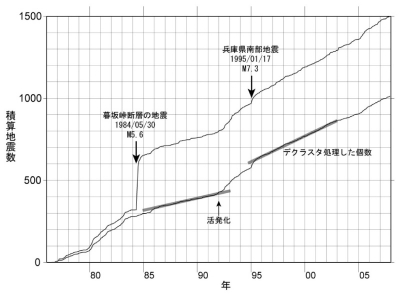

図5.山崎断層周辺で発生したM 1.5以上の地震の個数の積算曲線(1976年〜2007年)

1984年の暮坂峠断層の地震と1995年兵庫県南部地震の前に、活発化→静穏化→地震というパターンがみられる。

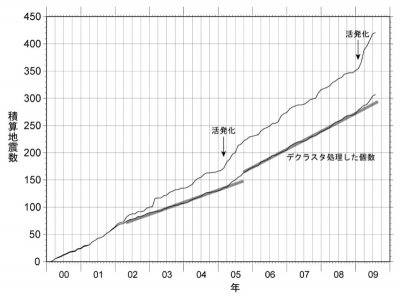

図6.山崎断層周辺で発生したM1.5以上の地震の個数の積算曲線(2000年〜2009年)

最近では、2005年と2009年に活発化がみられる。

図7.山崎断層周辺の地震の発震機構解析結果