課題番号:1809

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

京都大学防災研究所

(2)研究課題(または観測項目)名

桜島火山における多項目観測に基づく火山噴火準備過程解明のための研究

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-2)火山噴火準備過程

- ア.マグマ上昇・蓄積過程

(4)その他関連する建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (2)地震・火山現象に関する予測システムの構築

- (2-2)火山噴火予測システム

- ア.噴火シナリオの作成

(5)本課題の5か年の到達目標

本研究の目標は,マグマの蓄積期にある桜島を対象に,多項目の5年にわたる長期観測に基づいてカルデラ下におけるマグマの蓄積に伴うその量の推移および桜島南岳直下へのマグマの移動の過程を把握した上で,火山体構造とその時間変化をあわせ考慮し,桜島のマグマ蓄積・移動・上昇モデルを構築し,今後起こりうる活動について予測することにある.

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21年度

火山性地震の稠密観測を桜島および周辺南九州域において開始する(海域を含む).GPS連続観測点の増設を行う.また,地盤変動観測・重力測定・火山ガス放出量,噴出物の分析などの多項目観測を実施する.地震波による反射法探査を実施し,人工地震探査(平成20年度)の結果と比較して構造の時間変化を把握する.

平成22年度

火山性地震稠密観測およびGPS観測を継続し,地盤変動観測・重力測定・火山ガス放出量,噴出物の分析などの多項目観測を繰り返す.

平成23年度

火山性地震稠密観測およびGPS観測を継続し,地盤変動観測・重力測定・火山ガス放出量,噴出物の分析などの多項目観測を繰り返すことにより,火山体内および周辺の応力状態の分布と時間変化を把握し,マグマの蓄積・上昇モデルを構築する.また,空中磁気測量,MT探査を実施し,平成19年度の結果と比較して比抵抗構造の時間変化を把握する.

平成24年度

火山性地震稠密観測およびGPS観測を継続し,地盤変動観測・重力測定・火山ガス放出量,噴出物の分析などの多項目観測を繰り返し,マグマの蓄積・上昇モデルの修正を行う.

平成25年度

トモグラフィー的手法による火山体構造探査を行い,平成20年度に実施予定の火山体構造探査によって得られた構造と比較し,その時間変化に基づいて,多項目観測から得られたマグマ蓄積・移動のモデルの統合化を図る.モデルに基づいて活動の評価と予測を行う.

(7)平成21年度成果の概要

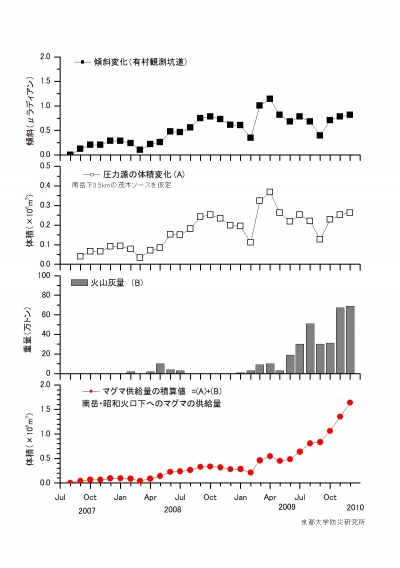

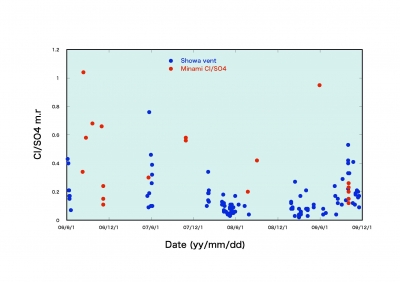

2006年6月に噴火活動が再開した桜島の昭和火口における噴火活動は2009年には580回の爆発が発生し,320万トンの火山灰が放出されるなど活発化の傾向にある.桜島島内の観測坑道における傾斜変化量と昭和火口からの火山灰放出量から桜島山頂下へのマグマの供給量を見積もると6月までは10万m3/月以下であったが,7月に20万m3/月,10月に30万m3/月と段階的に増加した.特に,10月からのマグマ供給量の増加は顕著であり,9月30日から山頂方向の地盤の隆起と膨張が複数の傾斜計,伸縮計で捕捉され,その後も同様の傾向にある.この時期以降に放出された噴出物には新鮮な安山岩片が認められるようになり,マグマ物質の放出が始まったものと考えられる.また,火山灰付着成分の水溶性成分のCl/Sモル比は南岳起源の火山灰よりも高くなっており,火山ガスの高温化が示唆される.山頂下へのマグマ供給量の増加に伴い,既存の噴出物や帯水層の排除が進行したと解釈できる.7月及び10月のマグマ供給量の増加に先行し,地下の二酸化炭素や水素ガスの濃度が増加した.山頂下へのマグマの供給量の増加に先立ち,先行物質としての火山ガスが移動してきたと解釈できる.火山ガスの移動を反映したと考えられる地下の見かけ比抵抗変化が検出された.時期が異なるが,噴火活動の活発化に伴って重力値の減少が検出されており,マグマ頭位の上昇によるものと考えられる.

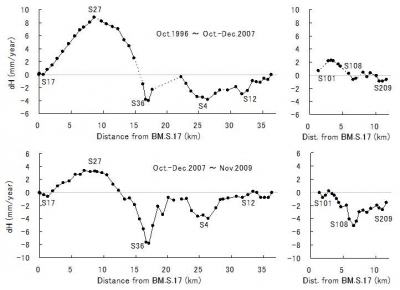

一方,桜島における地震活動やGPSにより検出できるような地盤変動は顕著ではない.桜島昭和火口ではすでに噴火は始まっており,開放型マグマ供給路に沿って徐々にマグマ供給量が増加しているため,歪が蓄積しにくい状態であろう.1992年に始まった姶良カルデラ中心部を力源とする地盤の隆起・膨張は現在も継続しているが,隆起・膨張速度は低下傾向にある.姶良カルデラ下へのマグマの供給量が低下しているか,桜島へのマグマの移動による姶良カルデラ下でのマグマ量の損失を反映しているのかもしれない.

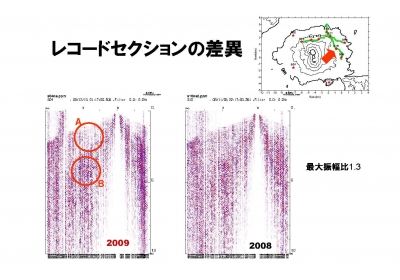

2008年に実施した人工地震探査やこれまでの地球物理学的観測から姶良カルデラの中心部の地下10km付近に蓄積されたマグマはいったん南東方向に向かい,桜島周辺の北東-南西方向の弱線に沿って移動し,桜島の北東部から山頂方向へ移動すると考えられる.推定移動経路直上の同じ場所において反復反射法探査を行い,マグマ供給量増加に伴う地下の構造変化の検出を試みた.2008年と2009年でレコードセクションにおいて差異が認められた.

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- Notsu, K. and Mori, T., 2010, Chemical monitoring of volcanic gas using remote FT-IR spectroscopy at several active volcanoes in Japan, Applied Geochemistry (in press).

- Okubo, A., Kanda, W., Tanaka, Y., Ishihara, K., Miki, D., Utsugi, M., Takayama, T., Fukushima, M., 2009, Apparent Magnetization intensity map on Sakurajima volcano, Kyushu, Japan, inferred from low-altitude, high-density helicopter-borne aeromagnetic surveys, Tectonophysics, 478, 34-42.

- 立尾有騎・井口正人,2009, 桜島におけるBL型地震群発活動に伴う地盤変動,火山,53,175-186.

- Yokoo, A., 2009, Continuous thermal monitoring of the 2008 eruptions at Showa crater of Sakurajima volcano, Japan, Earth, Planets and Space, 61, 1345-1350.

- Aizawa K., Kanda, W., Ogawa, Y., Yokoo, A. and Iguchi, M., 2009, Shallow resistivity changes of Sakurajima volcano from magnetotelluric continuous observation, CA研究会2009年論文集, 79.

- 井口正人・為栗 健・山本圭吾・大島弘光・前川徳光・森 済・鈴木敦生・筒井智樹・今井幹浩・對馬和希・八木直史・植木貞人・中山貴史・山本芳裕・高木涼太・猪井志織・古賀祥子・西村太志・Titi ANGGONO・山本 希・及川純・長田 昇・市原美恵・辻 浩・青木陽介・森田裕一・渡邊篤志・野上健治・山脇輝夫・渡辺俊樹・中道治久・奥田 隆・立花健二・Enrique HERNANDEZ・橋田悠・平井 敬・吉本昌弘・山崎賢志・毛利拓治・清水 洋・中元真美・山下裕亮・三ケ田均・尾西恭亮・田中 暁・岡野 豊・川林徹也・藤谷淳司・坂口弘訓・今泉光智哲・大倉敬宏・吉川 慎・安部祐希・安藤隆志・横尾亮彦・相澤広記・高山鐵朗・山崎友也・多田光弘・市川信夫・加茂正人・富阪和秀・宮町宏樹・小林励司・八木原寛・平野舟一郎・泊 知里・西山信吾・吉田沙由美・畠山謙吾・西田 誠・加藤幸司・宮村淳一・小枝智幸・増田与志郎・平松秀行・河野太亮・松末伸一・大薄富士男・五藤大仁・宮下 誠・伊藤弘志・音成陽二郎,2009,2008年桜島人工地震探査の目的と実施,京都大学防災研究所年報,52B,293-308.

(9)平成22年度実施計画の概要

平成21年度に設置した観測点を含め,火山性地震・構造性地震の観測およびGPS連続観測を継続し,火山体および周辺の応力集中を把握するとともに姶良カルデラ下の深部構造を調査する.また,地盤変動観測・重力測定・火山ガス放出量,水位観測,噴出物の分析などの多項目観測を実施し,姶良カルデラ下のマグマ溜りから噴火活動が活発化しつつある昭和火口下へマグマの動態を把握する.桜島昭和火口における噴火活動は,以前として活発化の傾向にあり,今後もマグマ供給率が増加すると予想されるため,地震波による反射法探査を22年度も繰り返し,人工地震探査(平成20・21年度)の結果と比較してマグマの移動に伴う構造の時間変化の検出を試みる.

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

京都大学防災研究所 井口正人・山本圭吾・為栗健・神田径・石原和弘・味喜大介

他機関との共同研究の有無

有

北海道大学大学院理学研究科 大島弘光(代表者のみ)秋田大学工学資源学部 筒井智樹( 〃 )

東北大学大学院理学研究科 植木貞人( 〃 )

東京大学地震研究所 森田裕一( 〃 )

東京大学大学院理学系研究科 森 俊哉( 〃 )

東京工業大学火山流体研究センター 野上健治( 〃 )

名古屋大学大学院環境学研究科 中道治久( 〃 )

京都大学大学院理学研究科 大倉敬宏( 〃 )

九州大学大学院理学研究院 清水 洋( 〃 )

鹿児島大学理学部 宮町宏樹( 〃 )

(11)問い合わせ先

- 部署名等

京都大学防災研究所火山活動研究センター - 電話

099-293-2058 - e-mail

iguchi@svo.dpri.kyoto-u.ac.jp - URL

桜島山頂へのマグマ供給量の増加

1段目:昭和火口から2.1km離れた有村観測坑道における傾斜量の月平均値 2段目:山頂直下の深さ3.5kmに茂木ソースを仮定したときの月別体積変化量 3段目:火山灰放出量(鹿児島県の降下火山灰量による) 4段目:桜島山頂への月別マグマ供給量の積算値

火山灰付着成分の水溶性成分のCl/Sモル比の時間変化

2008年までは南岳山頂火口起源の火山灰のCl/Sモル比が高かったが,2009年10月以降は昭和火口起源の火山灰のCl/Sモル比の方が高くなっている.また,2008年2月~6月,2009年2月~6月の噴火活動では,Cl/Sモル比が徐々に減少する傾向がみられたが,2009年10月以降は減少傾向がみられない.

桜島島内における水準測量結果

桜島西部のベンチマークS17を基準とした相対上下変動.桜島北部を中心に隆起が観測された.S27で最大隆起量を示す.隆起率は半分以下となっている.

桜島北東部における反復反射法探査により得られたペーストアップの比較

左:2009年S04の波形ペーストアップ,右:2008年の探査における対応するペーストアップ.若干の変化が見とめられる. 上の赤丸A:よく見ると走時2秒付近の反射位相の出現が、2008年記録の対応するものより早くなっているように見える. 下の赤丸B:見かけ速度の速い位相が明瞭に見られる.これは2008年の記録には見られなかったものである.