課題番号:1810

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

京都大学防災研究所

(2)研究課題(または観測項目)名

地震波干渉法による構造変化の検出手法の開発

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (3)地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

- (3-1)地震発生先行過程

- ア.観測データによる先行現象の評価

(4)その他関連する建議の項目

(5)本課題の5か年の到達目標

本計画では、地震波干渉法を応用して、地震波形連続記録の雑微動部分の自己相関関数(ACF)の監視による地殻構造の時間変化の検出手法を確立し、大地震前後の地殻構造変化の有無の検出や、もしもそのような現象が存在する場合にはその原因を明らかにすることを目的とした研究を行う。

これまでの先行研究により、2点間の雑微動のCCFはそれらの観測点間での擬似反射記録と解釈されることが示されており、これの応用で1点の雑微動のACFは当該観測点直下の擬似反射記録であると解釈されることから1観測点の雑微動のACFからその観測点下の構造が推定できるとされている。

そのため,本計画では,(1)ACFが地下構造のどのような情報を持っているかの検証と、(2)ACFに地震の前後で変化が認められる場合にはその原因を探る、ことの2点を目標とする。

(1)のためには、まず、すでに予備的な解析により,ACFの形状が時間的に安定していることが判明している微小地震定常観測点や,その中でも地震前後でACFの形状が変化することが検出されている微小地震定常観測点を数点選び,周囲に高密度の臨時高感度地震観測アレイを設置して観測を行う。このデータを用い、雑微動部分の観測点間CCFや各点のACFを求めて比較考察することにより,ACFの持つ情報の評価を試みる。これにより、単独観測点のACFにより地殻構造を求める手法の有効性の評価を行う。その結果を援用して、(2)のテーマである,ACFが安定している点や地震に伴いそれが変化する観測点での地震波速度構造の推定法の検討とその評価、さらには構造の時間変動要因の特定等を試みる.後者に関しては、構造の時間変化は応力・歪状態の変化に起因することが先行研究により示唆されていることから、応力・歪等にかかわる別種の観測量から得られる指標との比較検討も併せて行う。

(6)本課題の5か年計画の概要

7-1. 平成21年度:

・ACF形状が安定している定常微小地震観測点の抽出

京都大学や他機関で運用している微小地震観測網のデータを解析してACFの形状が時間的に安定している観測点を抽出する。予備的な成果により、数点の観測点についてはそのような傾向が見られることが判明しているが、さらに例を増やす。

・過去のデータの再生と解析

いくつかの観測点を選び、過去10年程度に遡るデータの再生と解析を開始する。特に、ある程度以上の大きさの地震が発生した地域、時期を選んで解析を行う。なお、京大防災研に保管されているデータだけでは不十分な場合には、他機関に保管されているデータも借用して解析に資する。

・既存観測点近傍におけるアレイ地震観測とその解析

予備的な解析でACF形状が安定していることが判明している観測点の近傍に、地震計4台程度からなるアレイ観測網を設置し、半年程度のデータを取得する。得られたデータは順次解析し、観測点ごとのACFのほか、観測点間のCCFなども求め、解析結果の定量的な評価をすすめる。

7-2. 平成22年度~平成24年度:

・過去のデータの再生と解析

平成21年度までの解析に基づき選択した観測点の、過去10年程度またはそれ以上に遡るデータの再生と解析を継続する。

・既存観測点近傍におけるアレイ地震観測とその解析

平成21年度までの予備的な解析でACF形状が安定していることが判明している観測点を毎年1または2点選び、数ヶ月程度のアレイ観測と得られたデータの解析を進める。

7-3. 平成25年度

・過去のデータの解析の総括

それまでに解析したデータについて、地震発生前後の地殻構造変化の検出の有無、特に先行して発生する現象の有無などの総括を行う。

(7)平成21年度成果の概要

1.はじめに

本計画では,単独微小地震観測点の雑微動の自己相関関数(Autocorrelation function, ACF)を利用した,地下構造の時間変化検出の可能性について考察する。得られるACFは,Claerbout(1968)以来の地震波干渉法の立場からは,地下の反射面からの擬似反射波とみなされるが,最近の研究では,ある条件のもとでは地下の散乱体からの擬似散乱波とみなしてもよいという結果も得られている(Sato, 2009)。本年度は,これまでの予備的な解析における,主に前者の立場に立った考察に加え,後者の立場からACFの減衰定数の時間変化についての予備的な考察を行った。

2.予備的な結果

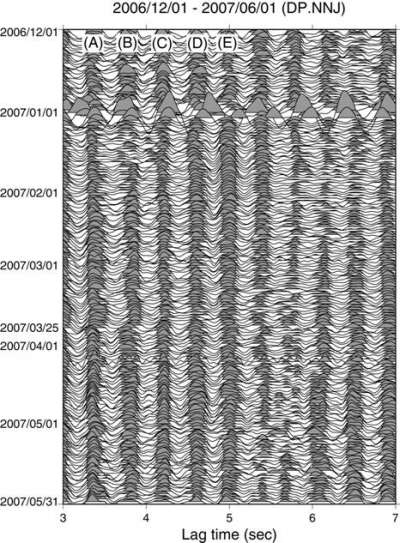

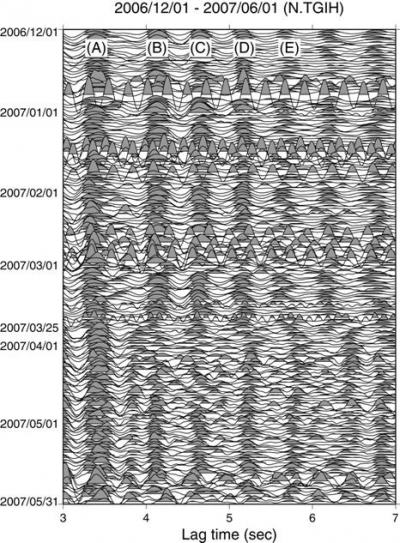

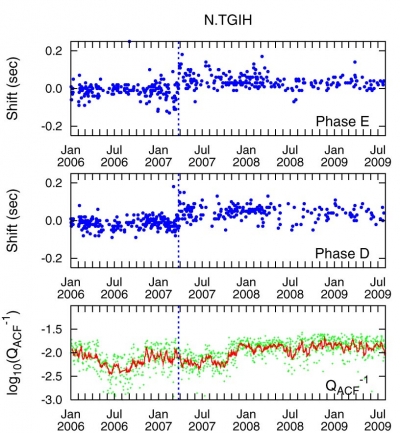

ACFの計算手法は,既出の結果(Ohmi et al., 2008, EPS)と同様である。本報告ではACFの減衰定数(ACF-Q)を考察の対象にする。ACF-Qは日々のACFにコーダQの解析等に用いられる手法を援用してQを求めたものである。図1に今回の予察に用いた2観測点を示す。図2にはDP.NNJ観測点とN.TGIH観測点のACFの形状の時間的な経過を示す(Ohmi et al., 2008による)。図3には,これらの観測点の特定のフェイズのラグタイム,および,ACF-Qの時間変化を示す。ACF-Qの図において,緑のドットは,日々のQを示し,赤の実線はそれらの10日間の移動平均を示す。

DP.NNJにおいては,Qとラグタイムの双方に季節変化が認められ,毎年,下半期にはラグタイムの減少とQの増加が見られるようである。また,2007年中頃からラグタイム,Qともに変動が大きくなる傾向が認められる。ただし,ラグタイムに見られる本震前後での変化はQでは明らかではない。N.TGIHにおいては,Qは2006年から2007年いっぱいにかけて大きな変動を示すが,この変化はラグタイムの変化では明らかではない。一方,ラグタイムには,本震に伴う明瞭なオフセットが認められるが,この変化はQでは明らかではない。

3.考察と課題

雑微動のACFの個別フェイズのラグタイムの時間変化の傾向と,ACF-Qのそれは必ずしも一致はしておらず,解析方法や解釈に検討の余地が残っている。前者は,ACFを擬似的な反射波とみなし,後者は散乱波とみなす立場であり,両者が別の量を観測している可能性もある。これらの量の性質を明らかにし,地殻活動の時間変化指標となり得るかを検討するためには,従来からの手法による反射法探査等の構造探査や,コーダQの解析等の結果と比較することが重要であると考えられる。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- 大見士朗・平原和朗,2009,地震波干渉法により検出された2007年能登半島地震震源域の地殻構造変化,京都大学防災研究所年報,52,231-239.

(9)平成22年度実施計画の概要

過去のデータの再生と解析平成21年度までの解析に基づき選択した観測点の、過去10年程度またはそれ以上に遡るデータの再生と解析を継続する。また,平成21年度に実施できなかった,既存観測点近傍におけるアレイ地震観測とその解析を行う。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

大見士朗、加藤護、平原和朗、3人

他機関との共同研究の有無

無

(11)問い合わせ先

- 部署名等

京都大学防災研究所地震防災研究部門 - 電話

0774-38-4236 - e-mail

ohmi@eqh.dpri.kyoto-u.ac.jp - URL

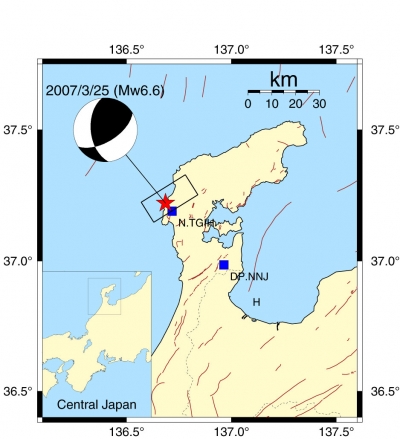

図1:観測点の位置

今回の解析で使用した,能登半島地震震源域周辺の2観測点の位置を示す。

図2a:DP.NNJ観測点における本震をはさむ半年間のACFの形状変化

図2b:N.TGIH観測点における本震をはさむ半年間のACFの形状変化

図3a:DP.NNJ観測点でのフェイズのラグタイムとACF-Qの時間変化

DP.NNJ観測点での,2006年1月から2009年7月までの期間のACFの特定のフェイズのラグタイムとACF-Qの時間変化。上2枚が,それぞれ,図2aのフェイズB,Cのラグタイムの時間変化を,最下段の図がACF-Qの時間変化を示す。ACF-Qの図において,緑の点は日々の値を,赤い線はそれらの10日間の移動平均を示す。

図3b:N.TGIH観測点でのフェイズのラグタイムとACF-Qの時間変化

N.TGIH観測点での,2006年1月から2009年7月までの期間のACFの特定のフェイズのラグタイムとACF-Qの時間変化。図の見方は図3bに同じ。