課題番号:1811

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

京都大学防災研究所

(2)研究課題(または観測項目)名

近畿地方北部における地殻活動異常と地震先行現象の関係の解明

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (3)地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

- (3-1)地震発生先行過程

- イ.先行現象の発生機構の解明

(4)その他関連する建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- ウ.ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

(5)本課題の5か年の到達目標

既往の研究により、近畿地方北部の地殻活動には、地震発生帯周辺に存在する流体が大きく関与していると予想される。地震学的な3次元速度構造・反射・散乱解析等に加え、電磁気学的な比抵抗構造解析によって地下流体の分布とその挙動を明らかにする。また、微小地震の発震機構、GPS・SARの解析nにより詳細な応力場とその時間変化を把握する。それらの結果と実際に観測されている微小地震活動や地殻変動に見られる変化との相関関係の解析から、当該地域における地殻活動変化をもたらすメカニズムの解明をめざす。異常地殻活動のみならず、本研究により丹波山地における定常的な地震活動の原因、すなわち地震活動の地域性は何によるものかといった長年の疑問に対しても一定の答えが得られるものと期待される。同時に、間隙水圧測定等により地殻応力をモニターする方法の確立をめざす。本計画で得られる知見は、近畿地方内陸部の地殻活動の基本的な理解だけでなく、南海トラフ巨大地震の発生予測や関連する内陸地震活動の予測研究にも重要であると考えられる。

(6)本課題の5か年計画の概要

[21年度]

・近畿地方中北部において次世代型地震・火山観測システムを用いる10点程度の観測点を選定し、観測に着手する。これを定常観測網や別途実施されている臨時観測のデータと統合し解析する体制を構築する。

・ これまで蓄積された地震データおよび稠密観測データを用いた反射波・散乱波解析により、近畿地方北部における地殻内の詳細な不均質構造の推定を行う。

・ 近畿地方北部山地において多点のMT観測を行う。

・ 地殻変動連続観測による歪み変化のモニターと、過去とくに兵庫県南部地震前後の地殻変動データの検討。

・ 地殻変動連続観測点(逢坂山,阿武山,屯鶴峯)における歪と地下水(水位,湧水量)の観測値

を比較対照し,地殻歪の観測値への地下水変化の影響の大きさを見積る.

・神岡鉱山での間隙水圧測定を継続する。流量モニターのデータ取得を行う。

[22年度]

・次世代型地震・火山観測システムによる臨時観測点を約30箇所追加設置し観測を継続する。発震機構、反射・散乱構造の解析を行う。

・ 比抵抗観測(広帯域MT、長周期MT)および比抵抗構造の推定を行う。

・ 1995年兵庫県南部地震に至る地震・地殻変動データの収集を継続。データの再解析に着手する。

・神岡鉱山での間隙水圧測定・流量モニターを継続する。近畿の過去の地殻変動・地下水観測のデータ整理を行う。

[23年度]

・ 次世代型地震・火山観測システムによる地震観測・解析を継続する。トモグラフィ解析に着手する。

・比抵抗の補充調査および比抵抗モデルの高度化。3次元的比抵抗構造を把握する。

・ 1995年兵庫県南部地震前後の地殻活動変化のモデリング。

・神岡鉱山での間隙水圧測定・流量モニターを継続する。神岡鉱山・近畿の地殻変動・地下水観測の間隙弾性論による先行現象抽出手法の開発を行う。

[24年度]

・ 次世代型地震・火山観測システムによる地震観測・解析を継続する。レシーバ関数解析に着手する。地震関係解析結果をまとめる。

・ 地震・電磁気等多項目の観測結果の統合解析。

・神岡鉱山での間隙水圧測定・流量モニターを継続する。近畿地方で間隙水圧観測を開始する。神岡鉱山・近畿の地殻変動・地下水観測の間隙弾性論による先行現象抽出手法の開発を継続する。

[25年度]

・ 次世代型地震・火山観測システムによる地震観測・解析を継続する。

・現在進行中並びに1995年兵庫県南部地震前後の地殻活動変化の統一的なモデル化

・近畿地方神岡鉱山での間隙水圧測定・流量モニターを継続する。先行現象抽出手法のリアルタイム化を進める。

(7)平成21年度成果の概要

大阪府北部から京都府中部さらに琵琶湖西岸に至る地域は定常的に微小地震活動が活発である。地震発生レートは極めて安定しているが、兵庫県南部地震や昭和南海地震の前後に活動度が大きく変化した例が知られており、応力場に敏感に反応する側面もあると推察される。また近年においても、2003年以降地震活動の低下が指摘されている。そもそも、面的広がりを持つ定常的な地震活動は日本列島においてもあまり類例のないものと考えられれ、その原因はほとんど分かっていない。これまでの多くの研究により示唆されている丹波山地下の地下流体の存在が、定常活動の成因とその活動変化に大きく影響しているものと考えられる。その解明のためには、詳細な地下構造に関する情報が必要と考えられ、従来の観測密度を凌駕する多項目の観測を実施することにした。本研究は、当初の計画概要にほぼ準拠した形で進行している。

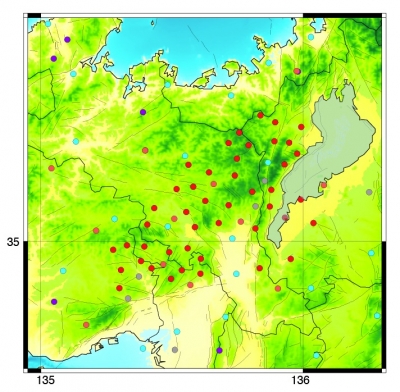

Hi-net等の基盤観測網の整備により、平均約20km間隔で地震観測点が全国をカバーするようになったが、それ以上の解像度を得るためには、さらに稠密な臨時地震観測を行う必要がある。2008年末より文科省のひずみ集中帯重点観測の一環として、琵琶湖西岸から丹波山地にかけて45点の臨時観測点を設けて、観測を継続中である(図1、2)。観測機材としては「次世代型の地震・火山観測システム」(通称満点システム)を用いてオフラインで行われている。高度な観測スペックを有しながら、きわめて低消費電力設計のため、約半年間メンテナンスフリーで連続データを収録できる。今後本計画により追加設置する観測点や既存の定常観測点データと統合して波形データベースを作成中である。2009年度は、これらの観測点の維持・データ回収を行うと同時に、既存のリアルタイム観測網のデータとのマージなど波形データベースとしての運用体制を整えた。ソフトウェアの初期的な不具合修正などの必要があったが、ほぼ1年3ヶ月間にわたる膨大な連続データの取得に成功している。2010年度にはこれに加えて、別途予算にて導入される機材を用い、さらに50点程度の観測点を新設する予定で、現在その設置場所の選定を進めている。

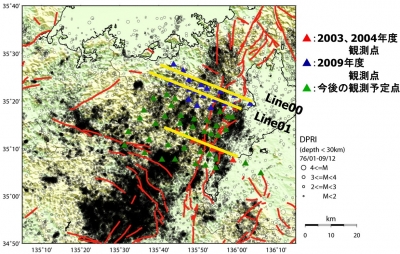

丹波山地における定常的な微小地震活動の成因に構造視点から迫るために、地震波速度構造などの他の物理量と比較することを目指して、本計画では比抵抗構造の3次元マッピングを課題として挙げている。京都府北部・滋賀西部(琵琶湖西岸域)・福井南部の40km四方の領域において、面的な広帯域MT観測網を設定している。2009年度は、引き続き太陽活動度が低いことが予想されていたため、研究対象領域において比較的ノイズレベルの低いと思われる、北部地域において20点の広帯域MT観測を実施した(図4)。研究領域は、都市部近郊に位置し、直流電車等からの人工ノイズの影響が大きい。2009年度は想定通りMTの信号となる磁気擾乱が低調でかつ前述のノイズの影響が大きかったが、花折断層から以西においては、周期10秒程度までのMT応答が得られた。得られたデータから、2本の測線を設定し、予察的に2次元解析を行ったところ、花折断層を境界に顕著な比抵抗構造コントラストが検出された。この結果は、既存のMT調査(花折断層中部を通る測線)の結果と調和的で、この地域に共通の特徴を示すものと考える。しかし、近畿北部の微小地震活動は、詳細に見るとクラスター的な分布を示しており、面的な構造対比するためには3次元的な比抵抗イメージが必要である。次年度以降引き続き広帯域MT観測を継続し、3次元解析を試みる。

地殻変動連続観測、GPS観測網のデータを再解析し、兵庫県南部地震前の前兆的な変化について解析を進めた。また、近年見られる地震活動静穏化と同期した地殻変動についても比較解析を進めた。

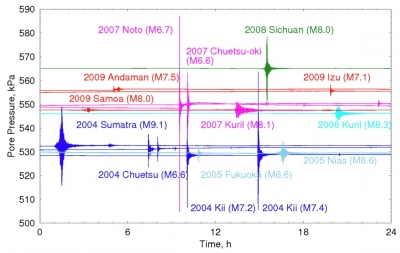

地殻変動観測(ひずみ)、間隙水圧・地下水位のデータを並行解析し、地殻の変形の異常を抽出する手法を開発するため、神岡鉱山での間隙水圧観測を継続するとともに、近傍のボアホール歪計、レーザー伸縮計のデータを収集した.間隙水圧はきわめて鋭敏な体積歪み計としての挙動を示し、長期のトレンドが伸縮計等の地殻変動観測と調和的であるばかりでなく、中越沖地震やスマトラ地震など各地の地震波形を広帯域広ダイナミックレンジで捉えることも可能であることがわかった(図3)。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- 藤野宏興・片尾浩,2009, 琵琶湖西岸地域における微小地震のメカニズムと応力場, 京都大学防災研究所年報, 52, B, 275-284.

- Yoshimura, R. et al., 2009, Magnetotelluric transect across the Niigata-Kobe tectonic zone, central Japan: A clear correlation between strain accumulation and resistivity structure, 36, L2031, doi:1029/2009GL040016.

(9)平成22年度実施計画の概要

・既設の稠密地震観測網の間隙を埋めるとうに、さらに50点程度のオフライン観測点を新設し、平均間隔ほぼ5kmの稠密観測を行う。地震波形の解析を進め、精密震源決定、トモグラフィ、メカニズム階、反射波など後続波の解析を行う。

・本年度の測線と平行する測線にて、比抵抗構造探査を実施する。複数の測線のデータを統合することにより、3次元的な比抵抗イメージを得ることを目指す。

・地殻変動連続観測、GPS観測のデータを総合し、過去おおび現在進行形の変動の成因を考察する。

・地殻変動連続観測点(逢坂山,阿武山,屯鶴峯)における歪と地下水(水位,湧水量)の観測値を比較対照し,地殻歪の観測値への地下水変化の影響の大きさを見積る.

・神岡鉱山での間隙水圧観測を継続するとともに,ボアホール歪計,レーザー伸縮計、超伝導重力計のデータを収集する.

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

担当者:片尾浩

参加者:飯尾能久、澁谷拓郎、西上欽也、大志万直人、吉村令慧、大谷文夫、森井亙、加納靖之、福島洋、柳谷俊ほか(京都大学防災研究所)約12名

他機関との共同研究の有無

無

稠密地震観測の観測点配置。

赤丸が臨時のオフライン観測点。その他は、定常テレメータ観測点。

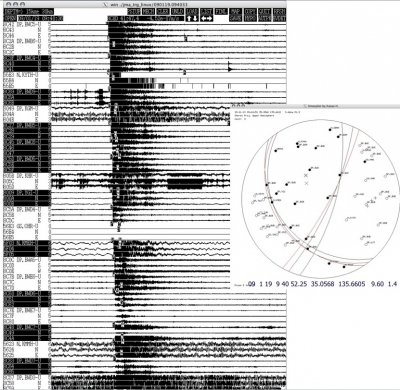

収録された地震データの例

丹波山地中央部で起きたM1.4の地震波形。Mが小さいにも関わらず、初動によるメカニズムも十分決定できる。下部地殻からの反射相をともなうものも見られる。

間隙水圧観測で得られた地震波形

比抵抗構造探査の観測点