課題番号:1812

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

京都大学防災研究所

(2)研究課題(または観測項目)名

アスペリティと強震動生成過程の関係に関する研究

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (3)地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

- (3-2)地震破壊過程と強震動

- ア.断層面の不均質性と動的破壊特性

(4)その他関連する建議の項目

(5)本課題の5か年の到達目標

アスペリティと強震動生成領域の関係を、実強震記録や遠地記録等を用いて分析するとともに、地震発生域の様々な不均質パラメータと比較することによって、プレート境界地震に関する強震動予測のための震源モデル構築と内陸地殻内地震、スラブ内地震の震源モデルの高度化に関する研究を行う。

a. アスペリティ分布とアスペリティの特徴に関する研究

プレート境界の大地震で同じ震源域で発生した地震記録を収集し、繰り返し起きている地震の破壊領域全体、アスペリティ分布、及び破壊開始点の位置を詳細に分析し、アスペリティや破壊領域の繰り返しパターン、地震活動との関係等を明らかにする。強震記録があるものについては、強震動シミュレーションを通じて強震動生成領域を評価し、アスペリティとの対応を系統的に分析・分類することによって、プレート境界のアスペリティの実像を解明する。本研究成果はプレート境界地震のアスペリティ特性についての新たな知見を得るとともに、強震動評価のための震源モデル像確立への重要な基礎資料を提供することを目的とする。

b. 強震動予測のための震源モデル像の確立

a.の研究成果や既往研究の成果と比較検討することによって、アスペリティと強震動生成領域の関係、アスペリティ内の微細構造に関わる不均質性評価を行う。強震動シミュレーションを行うために、分析対象とするプレート境界地震の記録が得られた強震観測サイトのサイト特性の評価を行う。

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21年度においては、a. に関して、繰り返し地震の地震記録の収集と分析のため、既往研究のすべり分布の収集を行う。強震動シミュレーションによって強震動生成域の推定を行う。今年度は茨城県沖のプレート境界地震を対象とする。b.については、平成20年度までに行われた研究成果に基づいて、破壊領域、アスペリティ領域、強震動生成領域の3段階震源モデルのモデルパラメータを既往の研究に基づいて設定して、プロトタイプとして提案する。当該年度に発生した被害地震等の震源モデルの収集や強震動シミュレーションによる広帯域震源モデルの収集、解析は5カ年計画内に随時行う。

平成22年度においては、プレート境界地震を中心として強震動生成域を推定し、遠地の波形インバージョン結果によるすべり分布等との比較を継続する。

平成23年度においては、プロトタイプの震源モデルパラメータの与え方に基づいた強震動シミュレーションを行い、モデルの妥当性と問題点を検証する。

平成24年度においては、これまでに提案されているプレート境界地震、地殻内地震、スラブ内地震の強震動シミュレーションのための震源モデルの相違性を明らかにし、地震発生環境毎の適切な強震動予測のための震源モデルを構築する。

平成25年度においては、前年度のモデルに基づいた強震動シミュレーションを行って、強震動予測のための震源モデルの妥当性を検証する。

(7)平成21年度成果の概要

本年度には,アスペリティと強震動生成領域の関係について,茨城県沖のプレート境界地震と駿河湾の地震についての研究を行った.詳細は以下の通りである.

茨城県沖のプレート境界では最近20年に1回の発生間隔でM7クラスの地震が繰り返し起きている,1982年及び2008年にM7.0の地震が起きており,遠地実体波を用いた解析により,両者の破壊領域が重なっている可能性が示唆されている(地震調査委員会,2008).ここでは近地の強震記録を用いて2008年のイベントの強震動生成領域を決定するとともに,強震記録がある1982年のイベントについても同様の解析を行った.2008年5月のイベントについては,K-NET,KiK-netなどの強震観測網のデータを用い,経験的グリーン関数法(Irikura, 1986)によって強震動生成領域を求めた.経験的グリーン関数に用いたイベント波形は,2004年12月19日に発生したM5.1のものである.強震観測点の観測スペクトル比とF-netの地震モーメント比から,ω2震源スペクトルモデルに基づいて断層面積(強震動生成領域)サイズ比と応力パラメータ比を求め,対象地震(2008年本震)の強震動生成領域の面積と破壊伝播速度,ライズタイム,破壊開始点をフォワードモデリングによって推定した.最適モデルは変位波形の残差と加速度波形の包絡形状の残差の和を最小とするようなものとした(三宅・他,1999).強震動生成領域のサイズは12.6km2(正方形を仮定)で,南西(深い方)から北東(浅い方)に破壊が進展したモデルが求められた.波形の再現性は良好であった.

次に1982年のイベント記録を2008年と比較した.気象庁の震央位置は,1982年の方が2008年より東,即ち陸から遠いところにある.同一地点で観測されている強震記録を比較すると,主要動の部分はよく似た波形であるが,2008年のイベント記録のP波初動部分より前に1982年のイベント記録は震動が記録されていることがわかった.残念なことに,強震観測がトリガー観測のため,この小さい震動部分は4秒程度は観測されているが,この初動は記録されていない.この部分を初期破壊と考え,初期破壊のS波初動を丹念に読み取って,主破壊のS波初動との差を3つの観測点で決め,初期破壊の開始点を気象庁の1982年のイベントの震源位置と仮定した上で,主破壊がこの地域のプレート境界面上で起きたとして主破壊の位置を決定することを試みた.この結果,1982年の主破壊の位置は,2008年の強震動生成領域の内部にある可能性がわかった.

1982年の強震記録は2008年のものほど広域にあるわけではないので,同一点で観測された波形の比較と2008年の震源モデルをもとにしたフォーワードモデリングを行った.この結果,1982年のイベントの応力降下量は,2008年のそれの1.5倍であること,また2008年と同様の破壊様式(強震動生成領域サイズ,ライズタイム,破壊速度など)での波形の再現性がよいことがわかった.これらの強震動記録の分析から,2008年のイベントは1982年のイベントと同じようなところで同じような破壊様式をもったイベントであった可能性が高いが,応力降下量は1.5倍であったことがわかった.

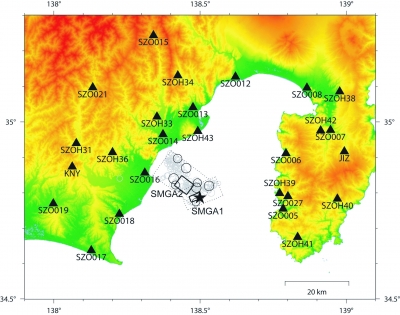

2009年8月に発生した駿河湾の地震(M6.5)は,駿河トラフから沈み込むフィリピン海スラブの内部の逆断層型の地震である.ここでは駿河湾周辺で観測されたK-NETおよびKiK-netの強震記録を用いて,経験的グリーン関数法により,2009年駿河湾の地震の震源モデルを推定した.余震分布などを参考にして,東北東-西南西の走向をもつ南東傾斜の断層面と北西-南東の走向をもつ北東傾斜の断層面の2枚の断層面を仮定した.それぞれの断層面に1つずつ強震動生成領域を置いた震源モデルにより,駿河湾周辺で観測された強震波形の特徴が説明された.強震動生成領域のパラメータ(面積,破壊伝播速度,ライズタイム,破壊開始点の位置)をグリッドサーチにより推定した.震源域を取り囲むK-NETの4観測点での加速度エンベロープと変位波形の残差の和が最小になるモデルを最適モデルとした.このときの,強震動生成領域の面積と応力降下量はSMGA1(南東傾斜)が13km2,35.7MPaであり,SMGA2(北東傾斜)が23km2,27.5MPaという値が得られた.SMGA1の破壊は震源から御前崎のある南西方向へ伝播し,SMGA2の破壊は北西に向かって伝播する破壊様式である.この破壊様式は観測された強震波形にみられる特徴とも調和的である.また,駿河湾の地震の強震動生成領域のサイズや応力降下量を,同様な手法で求められた既往のスラブ内地震のもの(Asano et al., 2003; Morikawa and Sasatani, 2004など)と比較した.これまでに解析された多くのスラブ内地震では,強震動生成領域は同じ地震規模の内陸地殻内地震に比べ,サイズが小さく,応力降下量が大きいという傾向が見られた.それに対し,2009年駿河湾の地震の強震動生成領域のサイズは,内陸地核内地震のものと同程度であり,応力降下量もやや大きい程度であることがわかった.このことは,駿河湾の地震がフィリピン海プレート内の深さ23kmという,内陸地殻内地震の地震発生層よりは深い場所で発生したものの,スラブ内地震としては浅い方のイベントであることにより,スラブ内地震であるものの震源特性やそのもとになる地震発生環境が内陸地殻内地震のものに近いものであったためと考えられる.

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- 浅野公之・岩田知孝 (2010), 経験的グリーン関数法による2009年8月11日駿河湾の地震(MJMA6.5)の震源モデルの推定と強震動シミュレーション, 北海道大学地球物理学研究報告, 73, 137-147.

- 瀧口正治・浅野公之・岩田知孝 (2009), 経験的グリーン関数法を用いた2008年5月8日茨城県沖の地震(M7.0)の震源過程の推定, 日本地球惑星科学連合2009年大会, S148-P007.

(9)平成22年度実施計画の概要

強震動生成領域とアスペリティの関係についての事例研究を増やすと共に,それらにもとづいて強震動予測のための震源モデルのプロトタイプ作成を目的として,プレート境界地震やスラブ内地震の強震動生成領域とアスペリティの関係についての検討を進める.

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

京都大学防災研究所 岩田知孝・浅野公之・Mori,James J.

他機関との共同研究の有無

無

図1

2009年駿河湾の地震の震源モデル.矩形領域が強震動生成領域(SMGA),黒星印は破壊開始点(気象庁による震源位置).黒三角印は本研究で使用した強震観測点の位置.