課題番号:1901

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

京都大学理学研究科

(2)研究課題(または観測項目)名

比抵抗連続観測による阿蘇中岳火口浅部熱水系モニタリングの高度化

(3)最も関連の深い建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (1)地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

- イ.地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

(4)その他関連する建議の項目

(5)本課題の5か年の到達目標

火山噴火の多様性を普遍的に説明できるモデルを構築するには、現象を高精度にモニターする事が必要である。特に、地下浅部における火山性流体の挙動は火山学にとって本質的に重要である。マグマが上昇して地下熱水系に到達する、あるいはある深さでマグマが上昇を停止し、マグマから分離した火山ガスが地下熱水系に到達するといった過程を把握することが、噴火予測の高精度化に求められている。こうした現象に伴う地下火山性流体の状態変化を捉える為の観測手法を確立することは、火山噴火の多様性を理解する上で重要な情報であり、噴火予知の高精度化に大きく貢献する。本研究では、電磁気学的な手法を用い火山体浅部における火山性流体の状態変化を捉える事を目的とする。また、こうして得られる結果と、地震観測、地磁気観測、水位観測などから得られる結果と対応をとる事で、浅部熱水系の状態変化が火山活動とどのような対応を持つかを明らかにする。

近年、TDEM法を基にした高精度・高時間分解能の浅部比抵抗連続観測システムが開発され実用化されている。平成21年度からの5ヶ年において、阿蘇中岳火口周辺において、こうした観測システムを用いた観測点アレイを構築する。また、高時空間分解能での連続比抵抗モニタリングを実施し、火口直下の熱水だまりについて、これまでの研究から示唆される数ヶ月単位の短いタイムスケールで生じる熱水系状態変化に伴う比抵抗値変化、領域の拡大・縮小を捉える。また、現在実施している地震観測、地磁気観測、水位・水温観測などの結果との比較から、熱・水収支モデルのパラメータの最適化を行いモデルの高精度化を行う。

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21年度:

● 平成21年度

比抵抗モニタリングの予備観測を実施し、観測・データ解析システム構築の為の、基礎的な情報を収集する事を主目的とする。

● 平成22年度

比抵抗連続観測システムを展開し、連続観測を実施する。

京都大学で行われている既存の研究・観測(地震観測、磁場観測、火口湖水位・温度観測による放熱量推定)を継続して行う。磁場観測の高度化を行う。現状の現地収録観測をテレメート化しより欠足の少ない観測データ取得を目指す。これにより、高い時間分解能で地下の熱的状態推移を推定する。

● 平成23年度

比抵抗連続観測及びその他の観測を継続する。

火口湖からの放熱量推定の高度化を行う。火口湖水位を連続的に測定するためレーザー距離計による観測を行う。無線温度計による火口湖水温連続観測を行う。

● 平成24年度

比抵抗連続観測及びその他の観測を継続する。

比抵抗観測から得られる結果を基に火口の浅部熱水系モデルを構築する。

● 平成25年度

比抵抗連続観測及びその他の観測を継続する。

抵抗観測から得られる浅部熱水系モデルについて、磁場観測、放熱量推定から得られる結果との比較・評価を行いモデルの高精度化を目指す。

(7)平成21年度成果の概要

平成21年度は、比抵抗モニタリングの予備観測として阿蘇火山及び中岳火口周辺及において高密度VLF観測を実施し、火口周辺域に於ける浅部電気伝導度分布の把握、地下水系の推定を試みた。観測においては、テラテクニカ社製VLF-MT観測装置VL-101を使用した。このデバイスは、宮崎県えびの市の海上自衛隊えびの送信所から送信される22.2kHzのVLF電波を用いるもので、電波伝搬に伴う磁場変動とそれにより地中に誘導される電場を同時計測し、地中の電気伝導度を調べる。使用する周波数が単一なので、深さ方向の解像度を持つ情報は得られないが、1地点での計測が短時間で済むため多点観測を行う事が可能で、電気伝導度の空間的分布を調べるのに便利である。京都大学によりこれまでに行われた既存の観測データも含め総観測点は100点を越える。

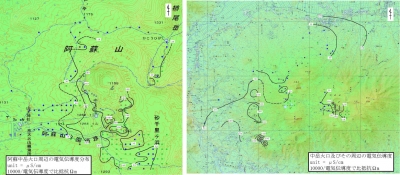

この観測の結果を図1に示す。火口周辺の電気電導度分布として以下のような特徴が明らかになった。

火口周辺の浅部電気伝導度は比較的高く、特に火口内部に向かい電気伝導度が急激に高くなっている。

第3、第4火口内では100μS/cmを越える高い電気伝導度を示し、局所的に1000μS/cmを越える極めて高い電気伝導度を示す領域も存在する。この事から、溶存成分に富んだ高電導性を示す地下水が、火口内浅部に存在していることが推察される。また、火口の北側には100μS/cmを越える領域が広く分布しており、火口直下の地下水がこの領域の地下を通りながら流下していることが推察される。

これら比抵抗観測の他に、比抵抗モニタリングの参考資料とする事を目的に中岳火口周辺で行われている地磁気観測の高度化に取り組み、無線LANシステムを利用したリアルタイムモニタリングシステムを構築するための準備を行った。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- Modeling a Low temperature Hydrothermal System on Mt. Nakadake, Aso Caldera, Kyushu, Japan Jerry P. Fairleya,Mitsuru Utsugia, Shogo Komoria, and Tsuneomi Kagiyama,JVGR,2010.

(9)平成22年度実施計画の概要

TDEM比抵抗観測システムACTIVE(テラテクニカ社製)を投入し、比抵抗モニタリングを実施する。

対象領域である中岳火口周辺では、火口から酸性の火山ガスが常時放出されている。また、特に夏場に雷が多発する。こうしたことから、火口周辺は常時観測を行う環境としては適さない。特にトランスミッター(電流送信装置)に関しては、長スパンの電線を敷設する必要があるので披雷等により機材が破損する恐れが大きい。そこで、送信用電極・電線を常設し、定期的にトランスミッターを設置し繰り返し観測を行う。観測開始から暫くは、繰り返し間隔、及び一回の観測でどの程度の時間観測を行うかなど最適な観測スペックを試行錯誤的に決める作業を行う。こうした作業を平成22年度の前半に行い、後半から比抵抗モニタリングを開始する。

京都大学で行われている、火口周辺での既存の観測についても継続して行う。地磁気観測に関しては、従来の現地収録型のデバイスから逐次無線LAN及びオーブコム衛星通信テレメータシステムを利用するデバイスに置き換え、リアルタイムモニタリングが出来る環境を整える。これにより、デバイス故障によるデータ欠足等を回避すると共に、突発的な活動度変化に対応し、比抵抗の繰り返し観測を行えるようにする。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

担当者: 宇津木充 (京大・理)

参加者: 鍵山恒臣、大倉孝宏、吉川慎、井上寛之(京大・理)、神田径(京大・防災研)、小山崇夫(東大・地震研)

この他に、当施設の機関研究員、京都大学の大学院生(2~3)名が参加する。

他機関との共同研究の有無

有

(11)問い合わせ先

- 部署名等

京都大学大学院理学研究科附属地球熱学研究施設火山研究センター - 電話

0967-67-0022 - e-mail

utsugi@aso.vgs.kyoto-u.ac.jp - URL

図1. 阿蘇中岳火口及びその周辺域に於ける浅部電気伝導度分布

図中数字の単位はμS/cm。