課題番号:2001

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

鳥取大学

(2)研究課題(または観測項目)名

中国・四国地方の電気比抵抗構造と地震・火山活動の関連に関する研究

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (1)日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

- ウ.広域の地殻構造と地殻流体の分布

(4)その他関連する建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (1)日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

- イ.上部マントルとマグマの発生場

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- ウ.ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

- エ.スラブ内地震の発生機構

(5)本課題の5か年の到達目標

本研究課題の目的は、日本列島弧の内、西南日本弧を横断・縦断する電気比抵抗構造の調査研究から、歪み集中帯外における地震発生と比較的長い期間噴火記録のない火山と地殻流体との関連を解明することである。そのために、内陸地震発生域と内陸地震空白域(第3種及び第四紀火山下)および深部低周波地震の構造的不均質性、四国地方の地殻地震および深部低周波地震の発生様式と構造的地域性等について、沈み込む海洋プレートから供給が想定される流体と関連づけ調査研究を行う。

具体的な5年間の到達目標:(1)西南日本弧を横断する調査研究としては、「地震予知のための新たな観測研究計画(第2次)」で調査が緒に就いたばかりの西南日本弧を横断する第二測線(鳥取西部・島根東部-広島-愛媛-高知西部)に関する地殻・マントル上部の比抵抗構造調査を実施し、二つ目の西南日本弧横断比抵抗構造を推定する。(2)西南日本弧を縦断する調査研究として、主には、山陰地域において、鳥取-島根県でほぼ東北東-西南西方向(例えば、鳥取・島根県境で発生が確認されている深部低周波地震域を含み西南日本弧を縦断する方向)の比抵抗構造調査を実施し、地殻比抵抗構造の連続性と地震発生及び比較的長い期間噴火記録のない火山と地殻流体との関連を明らかにする。これらを実施することによりはじめて比抵抗研究の観点から地震・火山発生の場を制御する主因に迫ることができると考えている。

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21年度は5年間全体の研究計画を見通す重要な年度である。具体的な5年間の到達目標のうち、全研究計画(1)(2)に関する予備調査を実施する。特に、ここで方法論として用いる深部電磁比抵抗探査を成功させるためにも、各観測対象エリアにおいて予備的に現場環境やノイズ調査を実施することは重要である。そのために、まず、西南日本でこれまでに得られた全てのデータを統一的な方法で処理した上で統合化を実施する。ここでは、新しい調査研究を展開する上で広域にわたる地域の比抵抗構造をどのように取り扱うことが適切であるか、構造の次元や走向の再決定も含めた、再解析を実施する。その結果を活かした内業を行った上で、実際に研究計画(1)(2)で対象とする地域での予備調査(現場環境やノイズ調査)を行う。予備調査を実施した各計画の中から結果をふまえ、初めての着想である西南日本弧を縦断する調査研究として、主には、山陰地域において、鳥取-島根県でほぼ東北東-西南西方向(例えば、鳥取・島根県境で発生が確認されている深部低周波地震域を含み西南日本弧を縦断する方向)の比抵抗構造調査に着手する。

平成22年度並びに23年度においては、平成21年度の調査研究を継続して実施する。その成果として主には、歪み集中帯外・山陰地域における、ほぼ東北東-西南西方向の地殻比抵抗構造の連続性と地震発生及び比較的長い期間噴火記録のない火山と地殻流体との関連を解明する。

平成24年度並びに25年度においては、西南日本弧を横断する第二測線(鳥取西部・島根東部-広島-愛媛-高知西部)に関する地殻・マントル上部の比抵抗構造調査を実施する。これにより、縦断測線により示される比抵抗構造の特徴と深部低周波地震付近の構造的不均質性、並びに、沈み込む海洋プレートから供給が想定される流体との関連について解明される。以上により、中国・四国地方の電気比抵抗構造と地震・火山活動の関連についての取り纏めを行う。

なお、平成23年度及び24年度は異なる観測計画に移行する年度と考えている。このため研究計画の進捗状況によっては、研究計画の先行実施等の可能性があることを明記しておく。

(7)平成21年度成果の概要

平成21年度は実施計画通りに研究が行われた。まず、方法論として用いる深部電磁比抵抗探査の実効性の評価資料を得るために、各観測対象エリアにおいて現場状況やノイズレベル調査を予察的に実施することは重要と考え、研究計画(1)(2)に関係するおおよそ半分の地域でこれらの予備調査を実施した。次に、この調査の結果を考慮して、鳥取県中西部地域において深部電磁比抵抗本調査を実施した。

以下に、予備調査並びに本調査の概要を記す。

予備調査:(1)については、東広島地域(三次市・東広島市・三原市・竹原市等)、(2)については島根・鳥取県境付近(島根県安来市・東出雲町、鳥取県南部町・日南町等)並びに、鳥取県中西部地域(三朝町・北栄町・倉吉市・琴浦町、岡山県真庭市等)の3地域のおけるノイズ環境の調査を実施した。その結果、東広島地域及び島根・鳥取県境地域においては、ノイズの存在のもと選点作業が完了せず、さらなる予備調査が必要であると判断したが、鳥取県中西部地域では比較的良好であったため、次に示す本調査を実施した。

本調査:ノイズ環境の調査結果をふまえて、今年度は(2)西南日本弧を縦断する調査研究として、鳥取県の中西部地域で深部比抵抗構造調査を実施した。この調査の目的は、同地域の深部比抵抗構造を求め、それと地震活動の関係を明らかにすることである。本稿では、観測の概要、探査結果の例、そして、1次元比抵抗構造解析の結果を報告する。

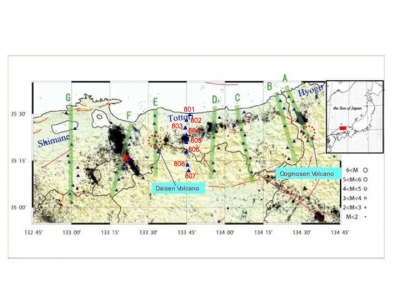

鳥取県中西部地域は、鳥取地震(1943)や鳥取県中部の地震(1983)の地震活動帯の西側延長部にあたり、同時に、2000年鳥取県西部地震や第四紀火山である大山火山の地震空白域の東側に位置する(図1)。この地域では2000年鳥取県西部地震発生直後に起きた大山火山付近の地震活動や鳥取県中部の地震(2002年、Mj=5.3)が発生しており(中尾他,2003)、この地域でも既存研究から明らかにされたような比抵抗と地震活動の関連性の存否を確認することは山陰地方で帯状に発生する地震活動の源を探る上で重要である。

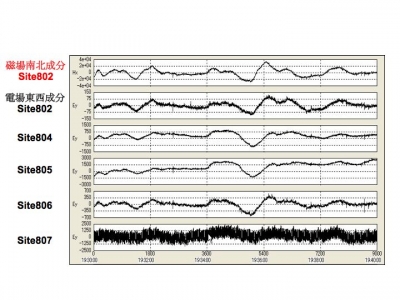

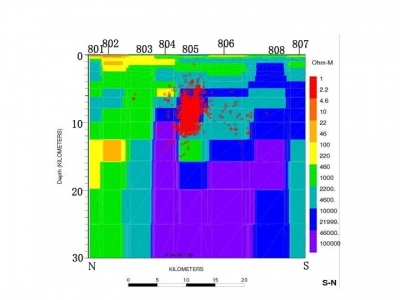

観測はフェニックス社製広帯域MT探査装置を使用して、11月上旬から下旬にかけての約1ヶ月間行われた。残念ながら、観測期間中に地磁気あらしの発生はなく、大規模な地磁気変動を観測することが出来なかった。観測地点数は合計8地点である(図1)。得られたデータの一例(図2)を示す。さらに、探査曲線の例(図3)や予察的に行った1次元比抵抗構造解析の結果(図4)からこの地域の地下構造は観測点803あたりを境とする構造境界があること、この地域では既存研究から明らかにされたような比抵抗と地震活動の明瞭な関連性(内陸大地震の震源域を内含するような地震活動帯の地下に特徴的な比抵抗構造−地殻深部の低比抵抗領域の存在とその上側の高比抵抗の地殻内で地震が発生すること−が存在する)が確認されなかったことを予察的な成果として報告する。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- Yoshimura, R., N. Oshiman, M. Uyeshima, H. Toh, T. Uto, H. Kanezaki, Y. Mochido, K. Aizawa, Y. Ogawa, T. Nishitani, S. Sakanaka, M. Mishina, H. Satoh, T. Goto, T. Kasaya, S. Yamaguchi, H. Murakami, T. Mogi, Y. Yamaya, M. Harada, I. Shiozaki, Y. Honkura, S. Koyama, S. Nakao, Y. Wada, Y. Fujita, Magnetotelluric transect across the Niigata-Kobe Tectonic Zone, central Japan: A clear correlation between strain accumulation and resistivity structure, GEOPHYSICAL RESEARCH LETTERS, 36, L20311, 2009

- Yamaguchi, S., M. Uyeshima, H. Murakami, S. Sutoh, D. Tanigawa, T. Ogawa, N. Oshiman, R. Yoshimura, K. Aizawa, I. Shiozaki and T. Kasaya , Modification of the Network-MT method and its first application in imaging the deep conductivity structure beneath the Kii Peninsula, southwestern Japan, EARTH PLANETS AND SPACE, 61, 8, 957-971, 2009

(9)平成22年度実施計画の概要

平成22年度並びに23年度においては、当初の5カ年の実施研究計画通り平成21年度の調査研究を継続して実施する予定である。その成果として主には、歪み集中帯外・山陰地域における、ほぼ東北東〜西南西方向の地殻比抵抗構造の連続性と地震発生及び比較的長い期間噴火記録のない火山と地殻流体との関連が解明されることを期待する。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

鳥取大学大学院工学研究科 教員塩崎一郎他1名、技術職員2名、大学院生・学部生4名の参加を想定している。

他機関との共同研究の有無

有

京都大学防災研究所および東京大学地震研究所、高知大学理学部、神戸大学理学部を想定している。

図1.観測点位置図

本研究の観測点(東経133度45分上の8地点)を既存の観測点分布図に重ねて記したもの

図2.観測記録の一例

観測点802で得られた地磁気南北成分に対して他の観測点で得られた電場東西成分を示す。横軸は時間を表し、図は2009年11月21日19時30分からの10分間を表す。縦軸は任意スケールである。

図3.観測点801,803,805,807で推定された見かけ比抵抗曲線

縦軸は比抵抗(Ωm)、横軸は周波数(Hz)を表す。いずれも対数目盛で表示している。

図4.予察的な1次元比抵抗構造

気象庁1元化震源カタログデータより1997年からの10年間に鳥取県中西部地域で発生した震源をSEISPCを用いて南北断面に投影したものを重ねて表示している。