課題番号:2101

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

高知大学

(2)研究課題(または観測項目)名

四国から紀伊半島にかけての前弧域周辺の応力場の時空間変化

(3)最も関連の深い建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (1)地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

- ウ.東海・東南海・南海地域

(4)その他関連する建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (1)日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

- ア.列島及び周辺域のプレート運動,広域応力場

- オ.地震発生サイクルと長期地殻ひずみ

(5)本課題の5か年の到達目標

5ヶ年の目標:高知大学でこれまで検測してきた読み取りデータをもとに、南海地震震源域周辺のメカニズム解を求め、これを用いた応力場の推定行い、南海地震の震源域付近の応力場の時空間変化を明らかにして、プレート境界面を通した力学的な相互作用の強さやその不均質性について等を議論するための基礎資料を構築する。またこれらを説明するモデルを検討する。時間変化があれば、定常的な応力場と地震サイクルの応力変化の相対的な関係をおさえる事を優先したモデル計算を行う。時間変化がほとんどなければ、変動量は微小であることがわかる。空間変化については、プレート間の固着率の不均質に対応した応力場の不均質があれば、これをモデル化する。こちらもほとんど見られなければ、Kelin WangのいわゆるのStress - strain paradoxモデルの問題点を修正したモデル化を検討する。

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21年度は, 1997年のデータの一元化以降の地震について, 高知大学地震観測所における検測値結果を用いて定常的な処理に用いている速度構造でメカニズム解の決定を行う。これらの結果について精度を評価し、誤差要因を明らかにする。

平成22年度は, 上記データの解析のうち海域の地震のメカニズム解の精度向上を検討する。また紙記録時代の読み取りデータの整理を行う。

平成23年度は,古い時代の地震メカニズム分布について, 精度を議論する。紙記録時代の読み取りデータからメカニズム解を決定する。

平成24年度, 多重応力逆解析を用いて, 作成したメカニズム解カタログを用いて, 応力場の時空間変化の特徴抽出を行う。

平成25年度には, 得られた応力場の時空間変化の特徴が, プレート境界の固着率分布や, プレート間巨大地震サイクルとどのように関係しているのか力学的なモデルを検討する。

(7)平成21年度成果の概要

メカニズム解決定の作業

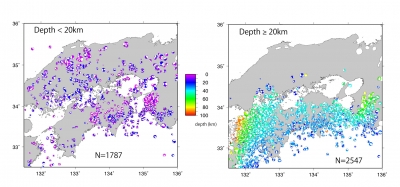

高知大学地震観測所で受信している四国周辺から紀伊半島付近までの観測点でのP波極性の検測値データから, 1996年1月から2009年12月までの期間の初動極性の読み取りが7点以上存在する地震に対して,地震のメカニズム解を決定した. 震源位置と射出角の計算は高知地震観測所で定常処理に用いている速度構造で行われた. メカニズム解はstrike, dip rake角それぞれ5°間隔のグリッドサーチ法で求めた. 最適解は、最小ミスフィットとなる解群のP, T軸の可動範囲の平均値に最も近いものを選んだ. P, T軸の可動範囲の広がりが30°以内のものをA, 60°以内のものをB, それ以上のC の3段階に分けた. 図1が20kmよりも浅い地震と深い地震の得られたメカニズム解分布(Aのみ)である. メカニズム解が得られた範囲のうち, 海域(紀伊水道)や検測している領域の縁辺部の結果についてはさらに精度の向上が必要かもしれない.

応力解析

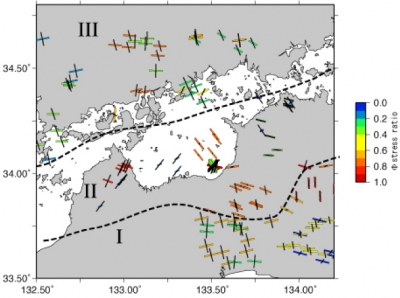

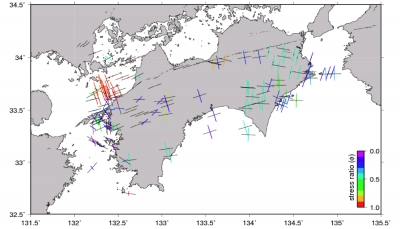

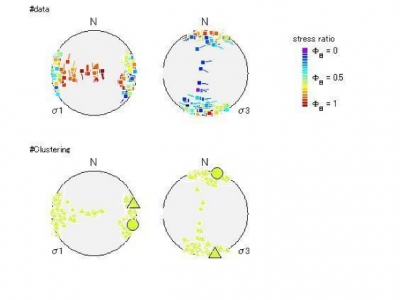

比較的精度の高い解が得られている四国付近の地震について, 上盤プレート(深さ0-15km), 中間層( 深さ20km付近), 沈み込むプレート内の3つの地震発生層についてそれぞれ応力逆解析を行った. 解析には、応力多重逆解法(Yamaji, 2009; Otsubo et al., 2008)を用いた. Misfit角による各メカニズム解の応力場の特定 を行い, 応力場の分布図を作成した. 上部地殻の応力場は中央構造線よりも南で地質構造線に沿う方向に圧縮でそれに直交する方向に伸張軸をもつ横ずれ型の応力場を示している(図2-I)。中央構造線付近では, 構造線に斜交する応力軸を持っているが(図2−II) , 山陽地方では東西に近い水平圧縮軸をもつ(図2-III)。一方沈み込むプレート内では全体として南北の圧縮場になっている(図3). 上部地殻と沈み込むプレート内のメカニズム解がほぼ直交していることは以前から知られていることであるが. 応力逆解析結果としてそれぞれ分布が得られるようになった. 最後に本研究では南海地震の発生に関する応力場の時空間分布に興味を持っているので、地震の数は少ないがプレート境界面に近い上盤プレート内の発生している中間層の地震のメカニズム解と応力場を確認しておく. 図4は四国中央部での3つの地震発生層のメカニズム解を比較したもので, 中間層の地震は上部地殻の地震とほぼ同じである事がわかる. 中間層のメカニズム解を使った応力解析の結果は応力比φ=0.6程度の東西圧縮の横ずれ型の応力を表している(図5). この部分の応力場は, もし南海地震のサイクルでの変動があるとすれば最も検出される可能性が高そうであるが, 地震数が少ないので現実的に変動のモニタリングが可能かどうか問題である.

ほぼ予定通りの内容であるが, 誤差要因の解明がまだあまり出来ていない.

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- なし

(9)平成22年度実施計画の概要

以下の項目を実施する予定である。

1)海域のメカニズム解の精度のチェックと向上

2)過去の地震メカニズム解カタログの整備

3)改善されたメカニズム解データで再解析

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

久保篤規

他機関との共同研究の有無

無

(11)問い合わせ先

- 部署名等

高知大学理学部附属高知地震観測所 - 電話

088-844-8464 - e-mail

akubo@kochi-u.ac.jp - URL

図1:これまでに得られたメカニズム解分布

右図:深さ20km よりも深い地震;左図:深さ20kmよりも浅い地震

図2:多重逆解析法によって求めた上部地殻の応力場

色付きの棒がσ1, 黒がσ3のそれぞれ水平成分を表す.

図3 多重逆解析法による沈み込むフィリピン海プレート内の応力場

色付きの棒がσ1, 黒がσ3のそれぞれ水平成分を表す.

図4: 四国中央部における3つの地震発生層のメカニズム解の比較

図5: 中間層の地震の応力多重逆解析結果

上の図は多重解法により得られた多数の部分集合データに対する解群 下の図はそれらをクラスター解析したもの;○第一クラスター; △第2クラスター