課題番号:2102

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

高知大学

(2)研究課題(または観測項目)名

燧灘-高縄半島下における中央構造線系の深部構造と断層活動に関する研究

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (1)日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

- ア.列島及び周辺域のプレート運動,広域応力場

(4)その他関連する建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (3)地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

- (3-2)地震破壊過程と強震動

- イ.強震動・津波の生成過程

(5)本課題の5か年の到達目標

5ヶ年の目標:中央構造線は日本における第一級の活断層であり,現在は斜め沈み込みにより右横ずれ運動をしているが,地質断層は北傾斜していることが示されてきた(Ito et al., 1996)。しかしながらもし中央構造線において大地震が発生するとしたら,その地震断層は北傾斜面なのか,それとも高角の横ずれ断層なのかという問題は,単に断層構造だけではなく,応力場, 断層の摩擦係数, 強度などを考慮した物理的な検討が必要である。当該地域では活断層に明瞭なセグメント境界が見られ、セグメント境界を越えた連動型の大地震発生の可能性の有無も重要な問題である。この問題も中央構造線の大地震の地震断層が北傾斜面なのか,それとも高角の横ずれ断層なのかによって全く違ってくる。本研究では、燧灘から高縄半島に分布する地殻中部の地震が中央構造線の周辺に発生している事に注目し、主にこれらの地震活動を高密度の観測することによって、断層の活動様式について研究する。この地域は既に行われた2つのGPSのトラバース観測の中間であり、かつ両者の結果は中央構造線を挟んだ特徴がそれぞれで異なっているために、中央構造線の現在のすべりの不均質性の可能性についても把握に努める。

(6)本課題の5か年計画の概要

燧灘から高縄半島地域において地震観測の精度を総合的に向上させるため8点程度のオフライン地震観測点を設置し連続記録を収録する。これにより中央構造線の北傾斜面の深部延長上に近い地殻中部地震発生域を中心に地震の検知能力,総合的な観測精度の向上を目指す。また定常観測網で得られているデータを使って,メカニズム解の決定,多重応力解析による応力場の推定, 震源分布の再決定,震源域のVp/Vsの推定を試み, 現状起こっている微小地震がどのような向きの断層面が, どのような力によって, どの程度流体の影響を受けやすい環境で発生しているのかについて,たたき台となる情報を得る。

平成21年度は観測点の設置を行う。

平成22年度:観測の継続しデータを蓄積しつつ, 定常観測網によるデータとあわせて,地震活動度,震源分布, 地震の検知能力などの基礎データを再検討する。

平成23年度:観測の継続しデータを蓄積しつつ, 定常観測網によるデータとあわせて,メカニズム解分布の高精度決定, 震源域Vp/Vsの 解析を行う。

平成24年度は, 特に高い不均質性が考えられる高縄半島付近において, 局所アレイ観測を行い中央構造線の潜伏断層面の位置情報を増やす。

平成25年度は, 総合的にみて, 中央構造線の大地震は, どのような応力場のもとで, どのような断層面が, 滑りうるものであるか検討する。

(7)平成21年度成果の概要

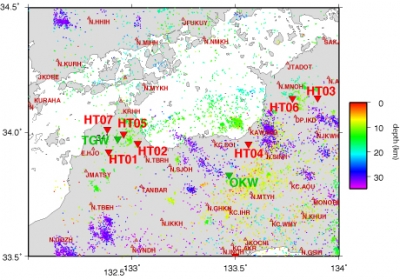

[・地震観測点の設置:高縄半島および四国中央市,香川県まんのう町に計7地点に(図1:HT01-HT07)に2Hz速度型地震計を設置して連続観測を開始した.燧灘の島への衛星テレメータ地震観測点の設置は来年度の予定.

・ 定常地震観測網データによるメカニズム解析と応力逆解析

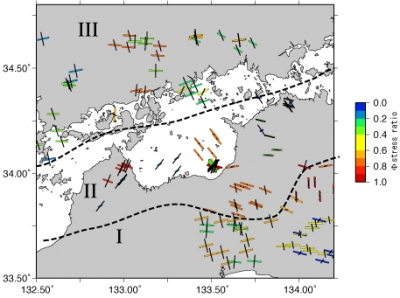

高知地震観測所で受信している高感度地震観測点(防災科研, 気象庁, 大学, 産総研, JAMSTEC)データに対して1996年以降の地震についてP波極性の健側データを用いてメカニズム解決定と応力逆解析を行った.燧灘, 高縄半島の付近の浅い地震のメカニズム解(dep < 25km)は, WNW-ESE圧縮の横ずれ型が卓越すると報告してきたが(久保・岡田, 2007), 解析数を増やし, 精度の良い解だけを選ぶと, P軸, T軸ともにガードル型になり, 純粋な横ずれ型のメカニズム解だけではないことがわかってきた.これらのメカニズム解を用いて多重応力解析とmisfit角による各地震位置での応力場の特定 (Otsubo et al., 2008)を行って,この付近の不均質な応力場の空間分布を求めた. 四国の中央構造線以南(図2-I)の応力場はほぼ構造線に沿った方向の圧縮であり, これはOkano et al. (1980)などで報告されている特徴である.中央構造線付近から瀬戸内海には構造線に斜交する主応力軸をもつ応力場(図2-II)が見られる.瀬戸内海北部以北には再び東西圧縮の応力場があらわれる(図2-III: これはKawanishi et al., 2009で示された応力区に対応する). これらの認識より中央構造線付近の応力場は幅数十km以内の剪断帯を形成しており, この剪断帯は中央構造線よりも北側に広く分布している.燧灘の東部は横ずれ型の応力場が求められたが, 燧灘西部や高縄半島では伸張場も見られている.メカニズム解がばらつく事に対応して,応力場も複雑となっている.

ただし燧灘付近の地震のメカニズム解は真上の定常地震観測点が少ないためメカニズム解を十分に精度良く求められていない事が予想されるため, 蓄積されつつある野外観測点のデータを加えて,メカニズム解分布, 応力逆解析の精度を高めていく予定である.

参考文献

久保・岡田, 2007, 月刊地球, 29, 335-340.

Okano et al., 1980, Mem Fac. Sci., Kochi Univ., Vol. 1, B, 1-13.

Otsubo et al., 2008, Tectonophysics, 457, 150-160.

Kawanishi et al., 2009, J. Geophys. Res., 114, B01309, doi:10.1029/2008JB005765.

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- なし

(9)平成22年度実施計画の概要

平成22年度においては以下の観測および解析を実施する

・ 野外地震観測の継続

・ 伊吹島、魚島への衛星テレメータ地震観測点の設置

・ 野外観測結果を加えた震源の再決定

・ 野外観測結果を加えたメカニズム解再決定

・ 応力逆解析の再解析

・ 和達ダイアグラムによるVp/Vs解析

・ 震源域のVp/Vs解析

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

久保篤規(高知大学理学部附属高知地震観測所)

他機関との共同研究の有無

有

鳥取大学 塩崎一郎(11)問い合わせ先

- 部署名等

高知大学理学部附属高知地震観測所 - 電話

088-844-8464 - e-mail

akubo@kochi-u.ac.jp - URL

図1 四国−山陽地方における高感度地震観測点分布図と震源分布

HT01-HT07は本研究による野外地震観測点; 観測網の密度からF-net OKW(大川), TGW(玉川)を検測に加えている。

図2 四国−山陽地方における応力逆解析結果

色付きσ<sub>1</sub>; 黒σ<sub>3</sub>