課題番号:2201

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

九州大学

(2)研究課題(または観測項目)名

別府‐島原地溝帯における地震活動と火山活動の相互作用の研究

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (1)日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

- エ.地震活動と火山活動の相互作用

(4)その他関連する建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (1)日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

- ウ.広域の地殻構造と地殻流体の分布

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- ウ.ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

(5)本課題の5か年の到達目標

九州中部の別府湾と島原半島には南北伸張場による正断層が発達しており,別府と島原を結び九州中部を東北東‐西南西に横断する地域は,別府‐島原地溝帯と呼ばれている。別府‐島原地溝帯には多くの活火山が分布するが,中でも阿蘇山は世界有数のカルデラを有し現在でも活発な状態が続いている。また,この地溝帯に沿った地域は歪速度も大きく,地震活動も活発であり,九州の内陸被害地震の多くもこの地域に集中している。このように,九州中部の活発な内陸地震活動と火山活動は,地溝帯形成という共通のテクトニクスの下で相互に影響を及ぼしあって発生していると考えられる。しかしながら,別府-島原地溝帯については,マントル物質の上昇・湧き出しによるContinental Riftであるという説がある一方,中央構造線の西方延長部の右横ずれ運動にともなうPull-apart Basin であるという説もあり,その実体と成因は現時点において明らかではない。

そこで本研究では,稠密観測および制御震源地震探査に基づいて九州中部地域の地殻構造を明らかにし,別府-島原地溝帯の実体解明を試みる。さらに,別府-島原地溝帯の地殻構造モデルを用いて有限要素法等によるシミュレーションを実施して地溝帯の歪や起震応力の空間分布を再現し,ローディング機構および地震・火山活動の関連について理解を深めることを5カ年の到達目標とする。

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21年度は,阿蘇山を含み,別府‐島原地溝帯を横断する領域において稠密自然地震観測およびGPS観測を開始する。これらの臨時観測は,当該地域の地殻活動状況を見ながら,必要に応じて再配置等をしながら,平成25年度まで継続する。解析については,平成21年度は既存データの解析を行い,当該地域の地殻水平歪分布と地震活動・起震応力分布を明らかにするとともに,レシーバ関数解析により,九州地域における地殻・上部マントルの不均質構造,特にモホ面の深度分布を推定する。また,平成23年度に予定している制御震源地震探査に向けて,九州地域における過去の構造研究成果や平成21年度の解析結果を参照しながら探査計画を検討する。

平成22年度は,臨時観測のデータを加えて,地殻水平歪分布,震源分布,起震応力分布,およびレシーバ関数解析によるモホ面深度分布の高精度化をはかる。また,地震波速度トモグラフィーを実施して,当該地域の地殻・上部マントルの分解能20km程度の3次元速度構造を明らかにする。さらに,平成23年度の制御震源地震探査の測線および発破点の現地調査を実施して,探査計画を確定する。

平成23年度は,阿蘇山を通り別府-島原地溝帯を横断する測線において制御震源地震探査を実施し,地溝帯および阿蘇カルデラの地殻構造解析を行う。また,GPS観測データに基づき,当該地域の水平地殻変動のモデル化に着手する。

平成24年度は,制御震源地震探査の屈折法および反射法解析を進め,別府-島原地溝帯(含阿蘇カルデラ)を横断する地殻構造を明らかにする。さらに,制御震源地震探査と稠密自然地震観測のデータを用いて地震波トモグラフィーを行い,地溝帯下において分解能5km程度の3次元速度構造を明らかにする。これらの成果に基づき,当該地域の地殻構造モデルを作る。また,この地殻構造モデルを参照しながら,水平地殻変動のモデル化を行う。

平成25年度は,地殻構造モデルと水平地殻変動モデルに基づいて,別府-島原地溝帯の実体を明らかにし,その成因について考察する。また,地殻構造モデルを用いて有限要素法等によるシミュレーションを実施して地溝帯および阿蘇カルデラ周辺の歪や起震応力の空間分布を再現し,地溝帯における内陸地震のローディング機構と地震・火山相互作用に関する理解を深化させる。

(7)平成21年度成果の概要

今年度は,臨時観測点を設置するとともに,既存の観測データを解析して九州地域の地殻・上部マントルの不均質構造(特に,モホ面の深さ分布)と応力場の推定を行った.

地殻・上部マントルの不均質構造については,既設観測点で得られた遠地地震波形からレシーバ関数(RF)を作成し,そのRF をJMA2001速度モデルにより深さ方向に変換し,いくつかの測線の断面に投影した.また,RFを遺伝的アルゴリズム(GA)によりインバージョンし,九州北部の上部マントルまでの速度構造を求めた.RF断面による大局的なモホ面の形状は,九州地方東部でモホ面が海側向かって浅くなるように傾斜しており,中村ほか(2002)がSp変換波から求めた結果と調和的であった.別府-島原地溝帯を横断するRF断面のうち,阿蘇火山を北西-南東に横切る断面では,阿蘇カルデラの北西および南東側で,約35kmの深さにモホ面に対応するRFの正のピークが検出された.また,カルデラの直下では,50kmの深さまでに2つの不連続面に対応するRFの正のピークが検出された.GAインバージョンの結果,阿蘇カルデラの西部・北西部の約15 km 〜 21 km の深さにS波速度が約2.3 km/s の低速度層が見出された.先述の2つのピークはこの低速度層の底面とモホ面にそれぞれ由来している.また,この低速度層は東部のカルデラ壁やカルデラの南部の地下には分布しないことがわかった.さらに,阿蘇カルデラ直下のモホ面の深さは,その北西および南東と変わらなかった.すなわち,別府-島原地溝に対応するモホ面の深さの変化は認められなかった.しかし,別府-島原地溝帯西部の島原半島や熊本平野を南北に横切る断面では,下部地殻のS波速度が地溝内外で異なり,地溝内で地殻の薄化が起こっている可能性がある.地溝帯の構造と成因についてはさらなるデータ蓄積と詳細な解析に基づく検討が必要である.

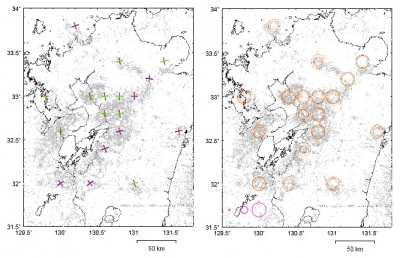

一方,応力場については,既存の地震波形データに対し初動極性の再験測を行い,これらにHardebeck and Michael (2006)の方法を適用し,起震応力場の推定を行った.この結果,最小種応力軸は非常に安定して求まった.この軸は阿蘇火山周辺において時計回りに回転している結果が得られ,中尾・他(2005)による歪分布と整合性を持つ.また,応力比は別府-島原地溝において非常に大きく,最大主応力が中間主応力とかなり近い値を持つことが明らかになった(図1).これは,この地域の最大主応力が緩和されていることを示す.また,他の2軸については応力比が大きいことからも明らかなように,精度の高い推定が困難であった.これを解決するために,別府-島原地溝を横断する方向に15点の臨時地震観測点を設置して稠密地震観測を開始した.これらのデータを解析することによって,応力の空間的変化を精度良くとらえることができると期待される.

歪場についても,GEONET観測点を補完する形で新たにGPS観測点を設置して高密度の観測を開始した.今年度末までに設置予定の点と既設観測点を含めると15点である.そのうち,4点については携帯電話を用いたデータ回収システムにより,毎日データを回収している.予定点の3点も同様のシステムを設置する予定である.自動データ回収観測点と九州内のGEONETについては自動解析を開始した.

このほか,平成23年度に予定している制御震源地震探査に向けて,測線の予備調査を実施し探査計画の検討を開始した.

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- Matsumoto S., S. Nakao, H. Shimizu, T. Matsushima and K. Uehira, 2009, Stress field in the middle part of Kyushu, Japan inferred from focal mechanisms of micro earthquakes, 2009 AGU Fall Meeting, 14-18 December 2009, San Francisco, USA.

- 安部祐希・大倉敬宏・平原和朗・澁谷拓郎,2009,レシーバ関数で求めた九州地方のモホ面の深度分布,地球惑星科学連合2009年大会,2009年5月17日,千葉市.

(9)平成22年度実施計画の概要

平成22年度も当初の5カ年計画に基づき,地震およびGPS稠密観測を必要に応じて拡充・再配置しながら継続し,別府-島原地溝帯とその周辺の九州内陸部の地殻・上部マントル不均質構造と応力場・歪場解析のためのデータを蓄積する.

地殻・上部マントル不均質構造に関しては,平成21年度に展開した臨時観測網のデータを加えて,レシーバ関数解析によるモホ面深度分布の高精度化をはかる.また,新たに地震波速度トモグラフィーを実施して,当該地域の地殻・上部マントルの分解能20km程度の3次元速度構造を明らかにする.

応力場と歪場に関しては,臨時観測のデータを加えて,地殻水平歪分布,震源分布,起震応力分布の高精度化をはかる.

さらに,平成23年度の制御震源地震探査の測線および発破点の現地調査を実施して,探査計画を確定する。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

九州大学大学院理学研究院附属地震火山観測研究センター(清水 洋,他4名)

他機関との共同研究の有無

有

京都大学大学院理学研究科(大倉敬宏,他2名)鹿児島大学理学部 (宮町宏樹,他3名)

以上は研究期間を通して常時参加する機関および参加者である。

この他に,平成23年度に予定している制御震源地震探査については,東京大学地震研究所や秋田大学工学資源学部など全国の関係機関の協力のもとに実施(筒井智樹,他約20名)。

(11)問い合わせ先

- 部署名等

九州大学大学院理学研究院附属地震火山観測研究センター - 電話

0957-62-6621 - e-mail

hshimizu@kyudai.jp - URL

主応力軸方向(左)および応力比(右).

左図で青は最大,緑は中間,赤は最小主圧縮軸方向を示す.3軸のうち水平面に近い2軸を表示した.右図では円の半径が応力比を示す.最大と中間主応力が近くなると値は1に近づく.反対に中間,最小主応力が同じ場合は0となる.円の外側,内側の細い円は95%信頼区間を示す.