課題番号:2202

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

九州大学

(2)研究課題(または観測項目)名

九州地域(日向灘)におけるプレート境界近傍での応力場の時空間変化

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- ア.アスペリティの実体

(4)その他関連する建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (1)日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

- ア.列島及び周辺域のプレート運動,広域応力場

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- イ.非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

- エ.スラブ内地震の発生機構

(5)本課題の5か年の到達目標

微小地震活動が活発な日向灘において、海底地震計による自然地震観測を行うことにより、地震の震源位置と発震機構解を高精度で推定する。応力場逆解析法によりプレート境界近傍での応力場を求め、アスペリティとの関係の特徴を抽出および検証する。海域を含めた観測データを用いて地震波トモグラフィ解析を行うことにより、固着域・非固着域及びその周辺域での特徴的な構造の理解を行う。また、カップリング率の大きい東南海・南海地震想定震源域との比較、また、カップリング率が日向灘と同様に中程度と考えられている千島海溝・日本海溝との比較研究を行い、アスペリティ・非アスペリティ領域における地震波速度構造の特徴の理解を進める。応力場逆解析法を高分解で行うための手法の高度化を図り、応力場の時間変化の検出を試みる。

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21年度は長崎丸(長崎大学)を利用し、日向灘南部において4月から7月までの約2ヶ月間強の期間、自然地震観測を実施する。また、九州東部における陸上定常地震観測点の空白地域にテレメータ点を設置し、データの蓄積を図る。それらのデータを用いて地震活動及び応力場解析、またトモグラフィ法により速度構造を求める。また、応力場の時間変化を検出するための解析手法の開発に着手する。平成22年度以降も長崎丸による海底地震計を用いた自然地震観測を行い、データの蓄積を図る。応力場逆解析法を高分解で行うための手法の高度化を図り、応力場の時間変化の検出を試みる。

(7)平成21年度成果の概要

長崎丸(長崎大学)を利用し、日向灘南部において4月21日から7月8日までの77日の期間、海底地震計(OBS)による自然地震観測を実施した。その間、鹿児島県種子島北部と宮崎市に陸上地震観測網の空白域をうめる形でオフラインの観測点を設置した。

陸上地震観測点については、宮崎県日南市にVSATによるテレメータ点を設置した。また、宮崎県西都市にオフラインの地震観測点を設置し、テレメータ点設置のためのノイズレベル調査を行った。

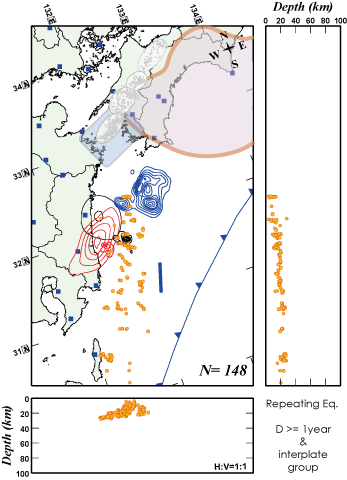

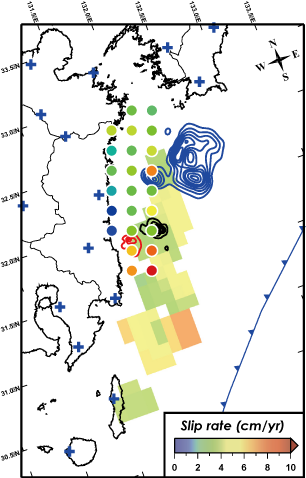

1994年5月から2009年7月までの約15年間の期間について、陸上定常地震観測網の波形データを使い、M2.0以上の地震を用いて相似地震解析を行い、種子島北方の日向灘におけるプレート境界での準静的すべりについて知見を得た。図1にプレート境界で発生していると思われる相似地震グループの分布を、図2に準静的すべりレート分布とプレート境界面の法線ベクトルとσ1軸のなす角度θ[植平(2007)]との比較を示す。プレート境界での相似地震は1968 年日向灘地震のアスペリティより南に存在し、四国沖の南海地震想定震源域や豊後水道のスロースリップ領域には存在しないことが分かった。θがほぼ0°に近くプレート境界面に剪断応力が働いていないと考えられる日向灘北部と陸側よりでも相似地震が発生していないことが分かった。また、1968年日向灘地震(M7.5)や1996年10月と12月に発生した大地震(M6.8とM6.7)のアスペリティ周辺で相似地震が発生しており、アスペリティと棲み分けて分布している事が分かった。植平(2007)で指摘された、1961年の地震(M7.0)のアスペリティと考えられる宮崎県日南海岸沖のプレート境界付近の剪断応力が大きな領域においてはスリップレートがプレートの沈み込み速度よりも低く、両者の結果は調和的であることが分かった。

2006年と2008年に実施した海底地震観測のデータを使い、DDトモグラフィ法を適用して日向灘南部における精度の良い震源分布、発震機構解と地震波速度構造を求めた。その結果、速度構造はP波についてはある程度精度良く求められ、九州パラオ海嶺の沈み込みに対応する速度構造も求めることが出来た(図3)。地震は深さ10km 以深で起っており、九州東方の海岸より約40km 離れた場所までは,プレート境界付近から海洋性マントルの上部までに地震活動があることが分かった。九州パラオ海嶺の沈み込んだ場所では地震活動が活発であり,深さ15km~30km の範囲で起こっている。発震機構は、上面では低角逆断層型でありプレート境界で発生している地震と考えられ、深い方はDowndip-tension の正断層型の地震である。九州パラオ海嶺の沈み込んでいる南側では,北側と比べるとトレンチ付近まで地震活動が見られる。震源の深さと構造を比較すると海洋性マントルの上面付近で発生するフィリピン海プレート内の地震で、Downdip-tensionの正断層型の地震である。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- Uehira, K., H. Yakiwara, T. Yamada, K. Umakoshi, S. Nakao, R. Kobayashi, K. Goto, H. Miyamachi, K. Mochizuki, K. Nakahigashi, M. Shinohara, T. Kanazawa, R. Hino, M. Goda, and H. Shimizu, 2010, Seismic activity and stress field in Hyuga-nada region, southwest Japan, deduced from dense onshore and offshore seismic observations, 4th Symposium Japanese-French Frontiers of Science.

- 山下裕亮・清水 洋・後藤和彦, 2009, 1996年日向灘地震(10月:Mw 6.8,12月:Mw 6.7)前後の準静的すべりの時間・空間変化, 日本地震学会2009年秋季大会.

- 植平賢司・内田和也・清水 洋・八木原 寛・平野舟一郎・中尾 茂・小林励司・後藤和彦・宮町宏樹・山田知朗・望月公廣・中東和夫・篠原雅尚・金沢敏彦・日野亮太・馬越孝道・合田政次, 2009, 自然地震データから求めた日向灘南部の地震波速度構造, 日本地震学会2009年秋季大会, P2-58.

- 山下裕亮, 2010, 相似地震解析に基づく日向灘及び周辺領域のプレート間カップリングについての研究, 九州大学修士論文.

- 植平賢司・内田和也・八木原 寛・山田知朗・馬越孝道・平野舟一郎・中尾 茂・小林励司・後藤和彦・宮町宏樹・望月公廣・中東和夫・篠原雅尚・金沢敏彦・日野亮太・合田政次・清水 洋, 2009, 海底地震観測による日向灘南部の地震活動(2), 地球惑星科学関連学会2009年合同大会, S149-P0007.

- Yamashita, Y., H. Shimizu, K. Goto, 20090 Small repeating earthquakes activity and interplate quasi-static slips in the Hyuga-nada, SW Japan, 2009 AGU Fall Meeting.

- Yamashita, Y., H. Shimizu, K. Goto, 2009, REPEATING EARTHQUAKES ACTIVITY IN THE HYUGA-NADA REGION, SOUTHWEST JAPAN, HIGH ANGLE SUBDUCTION ZONE,6th Biennial Workshop on Japan-Kamchatka-Alaska Subduction Processes emphasizing the Kurile-Kamchatka-Aleutian Arcs.

- 山下裕亮・清水 洋・後藤和彦, 2009, 日向灘の相似地震活動と推定された準静的すべり,日本地震学会2009年秋季大会.

(9)平成22年度実施計画の概要

平成22年度は長崎丸(長崎大学)を利用し、日向灘南部において4月から7月までの約2ヶ月間強の期間、自然地震観測を実施する。また、九州東部における陸上定常地震観測点の空白地域にテレメータ点を設置し、データの蓄積を図る。それらのデータを用いて地震活動及び応力場解析、またトモグラフィ法により速度構造を求める。また、応力場の時間変化を検出するための解析手法の開発を行う。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

植平賢司、清水 洋、内田和也

他機関との共同研究の有無

有

東北大学、東京大学、長崎大学、鹿児島大学(11)問い合わせ先

- 部署名等

九州大学大学院理学研究院附属地震火山観測研究センター - 電話

0957-62-6621 - e-mail

uehira@sevo.kyushu-u.ac.jp - URL

図1. プレート境界での相似地震グループの分布

1968年日向灘地震のアスペリティ[八木・他 (1998)]、1996年10月・12月日向灘地震のアスペリティと余効変動域[Yagi et al. (1999,2001)]、豊後水道Slow Slip Event [Hirose and Obara (2005)]、1946年南海道地震のアスペリティ[Sagiya and Thatcher (1999)]、九州パラオ海嶺の沈み込み位置[Nishizawa et al. (2009)]も示す。

図2. σ1 軸の方向とプレート境界面の法線ベクトルのなす角θ の値[植平(2007)]と準静的すべりレート分布の比較

図3. DDトモグラフィ法によって求められたP波速度構造

青色ハッチは1996年の地震(M6.8, M6.7)のアスペリティの位置を、緑色ハッチは九州パラオ海嶺の位置を示す。