課題番号:2203

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

九州大学

(2)研究課題(または観測項目)名

内陸地震断層およびセグメント境界での不均質構造とひずみ集中機構の解明

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- ウ.ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

(4)その他関連する建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- ア.アスペリティの実体

- (3)地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

- (3-2)地震破壊過程と強震動

- ア.断層面の不均質性と動的破壊特性

(5)本課題の5か年の到達目標

内陸地震発生過程を理解するためには断層にかかる応力の蓄積過程,断層上の強度分布を知ることが必要である.現在までに地震モーメント,発震機構解から広域の応力状態を推定する試みがなされている.また,地震発生時のすべり分布と速度構造との対応からアスペリティが高速度域と対応していることが示され,強度の不均質を間接的に示唆するものとして考えられている.しかしながら,個別の断層に対しての応力集中機構が明らかになっていないのとともに,断層上の推定されてきた不均質構造と強度を結びつける直接的な証拠は見出されていない.特に,地震発生準備過程や地震時に重要なアスペリティや断層端の状態は重要であるにもかかわらず,詳細な物理特性が明らかになっていない.そこで本研究では,福岡県西方沖地震断層―警固断層地域を中心とし,それ以外にも規模の大きな内陸地震発生域および将来発生が憂慮される断層において,応力集中機構の解明と断層上およびその周辺における詳細な媒質特性把握を目指す.さらに,地震観測網,地震計アレイ観測,GPS観測等によって推定される地殻活動や構造の結果を有機的に結合し,媒質の物理定数と強度との関連や非弾性変形に寄与する媒質特性の推定を試み,内陸地震発生のモデル構築を目指す.

本課題では下記の3つの項目において研究を進める.対象とする領域は2005年福岡県西方沖地震震源域および警固断層周辺域である.ただし,他の内陸地震発生域との比較研究や突発的な内陸地震が発生した場合は同様の研究をその地域でも進める.

1.断層上およびその周辺における詳細な媒質特性把握

2.媒質の物理定数と強度との関連や非弾性変形に寄与する媒質特性の推定

3.応力集中機構の解明およびモデル化

断層における応力集中機構は周囲の強い不均質,たとえば下部地殻や断層端近傍の弱面や非弾性媒質によって引き起こされうる.そのため,まずこれらの分布形態を明らかにする必要がある.これらを稠密地震観測網によってイメージングする.また,GPS観測や応力テンソルインバージョンによって断層の部分的すべりや局所的応力場の不均質を把握し,不均質構造との関連を見出す.この定性的対応関係からまずは第1近似的なモデル化を行う.さらに,地震計アレイ観測によって不均質構造の詳細分布や散乱特性を把握し,減衰構造,速度構造との定量的な関連を検討する.特にアスペリティや断層端にターゲットを絞って行うことで,より精度の高い構造モデル化を図る.この地震のアスペリティは玄界島の近傍に位置し,高速度域がほかの地域と異なり,地表付近にまで達している.ここでアレイ観測を行うことで低速度域に邪魔されることなく,より精度の高い不均質構造が検出可能である.また,断層端に位置する小呂島,志賀島においてもおこなう.これらの観測研究は,非弾性変形に寄与する媒質特性の把握を行う第1歩でありチャレンジングな試みである.非弾性変形の時間スケールは地震波動の周期スケールとは数オーダーの違いがあり,単純に減衰構造を非弾性変形のパラメータと同一視することができない.これを減衰構造や散乱構造のスケール依存性と地震時すべり量や特徴的な地震サイズなど地殻変動や地震活動との関係を見出す試みを行う.この広帯域不均質構造―動的な活動の関連性から,より定量的に強度との関係を考察する.また,稠密地震観測網によって,福岡県西方沖地震によって応力が増加した警固断層の地震活動を詳細に把握し,その発生可能性についての判断材料となる構造を詳細に推定する.

以上の結果に基づき,後半においてはFEMによる地震活動等地殻活動のモデル化を試みる.また,警固断層周辺の地震活動特性を臨時観測網の検知能力向上に取り組むことで,詳細に調べる.さらに,過去の内陸地震発生域等のデータを解析し,比較研究を行う.

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21年度は稠密地震観測網展開,GPS観測,アレイ観測(玄海島)を実施し,地震活動特性の詳細把握,断層周辺不均質構造解明,アスペリティの特性把握のための基礎的データ蓄積を開始し,福岡県西方沖地震断層周辺の短波長不均質の分布特性解析を始める.

平成22年度は稠密地震観測,GPS観測を継続するとともに,アレイ観測(小呂島)を実施し断層端の不均質構造のためのデータを収集する.また,21年度得られたデータ解析を進め,断層周辺不均質構造(散乱体分布)を得る.また,内陸地震発生域での観測を機動的に行い,比較研究のためのデータ蓄積を行う.

平成23年度は稠密地震観測,GPS観測を継続し,データを蓄積する.また,アレイ観測(志賀島)を行い,福岡県西方沖地震断層南東端の断層不均質構造解明を行う.また,蓄積されたデータの解析を進め,この地域の応力場推定と減衰構造推定を行う.

平成24年度は稠密地震観測,GPS観測を継続し,データを蓄積する.また,地震発生が危惧されている警固断層地域でアレイ観測をおこない,短波長不均質構造解明のためのデータを蓄積する.また,他地域で得られているひずみ速度場,応力場と福岡県西方沖地震断層周辺での結果を比較し,非弾性変形と不均質構造の解明を目指す.

平成25年度は稠密地震観測,GPS観測を継続する.24年度までにアレイ観測や稠密地震,GPS観測から得られた不均質構造と活動様式から,この地域を有限要素法等によってのモデル化を試みる.また,他地域との比較研究を進める.

(7)平成21年度成果の概要

平成21年度は稠密地震観測網展開,GPS観測,アレイ観測(玄界島)を実施し,地震活動特性の詳細把握,断層周辺不均質構造解明,アスペリティの特性把 握のための基礎的データ蓄積を開始し,福岡県西方沖地震断層周辺の短波長不均質の分布特性解析を始めた.このうち玄海島においては2009年6-9月に 2Hz地震計3成分,15点のアレイ観測を行い,自然地震の収録をした.これらの観測,データ解析の結果,今年度は下記の成果を得ることができた.

アレイ解析によるセグメント境界不均質構造検出:

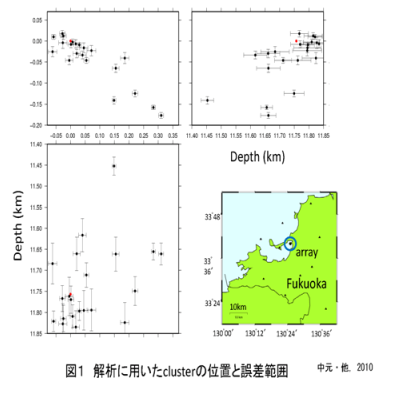

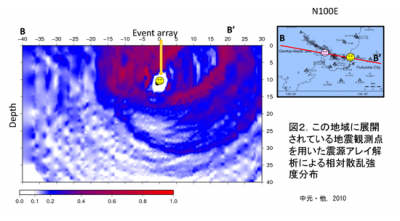

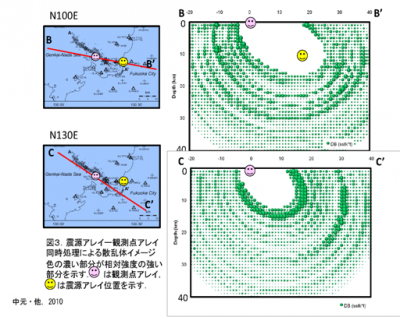

地震断層と南東部につながる警固断層のセグメント境界における不均質構造検出のため,博多湾東部に発生した深さ10kmより深い微小地震のcluster を用いて震源アレイ解析を行った.クロススペクトルを用いた,相対震源決定により図1に示す高精度震源を得た.この地震clusterを相反定理の考えに 基づき,地震観測点を震源とする波を震源位置で観測するとして処理する,震源アレイ処理法により,不均質構造検出を試みた.図2にこの結果を示す.図中で赤い部分が相対的散乱強度が高い部分である.これによると震源アレイより西方に散乱の強い部分が見あれる.これらはセグメント境界に位置する.また,東部にも強い部分が見られる.次に,散乱体イメージの分解能を高めるために玄界島における観測点アレイと震源アレイの同時処理を行った.これはDouble Beam 処理呼ばれ,分解能向上に有力な方法である.これによる解析結果を図3に示す.これによると,玄界島の西部には散乱の強い部分が見られ,いわゆるアスペリティの周囲に分布している可能性がある.また,東部の散乱の強い部分は警固断層の南西端に位置しているように見える.これは,警固断層における地震発生を考察する上で重要な情報であることから,アレイ観測をさらに南西部に展開する必要がある.

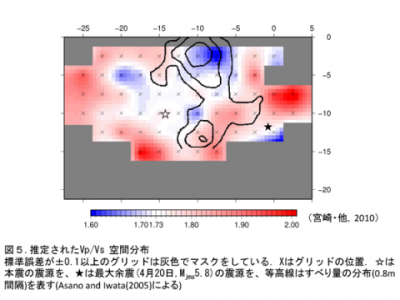

福岡県西方沖地震余震域のVp/Vs分布:

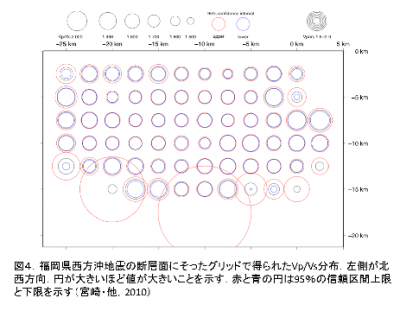

Vp/Vs値は流体の存在に深く関係したパラメータであるため,その分布を詳しく知ることは重要である.通常,速度トモグラフィによるVpとVsから間接的に求めることが多いが,今回我々は,Lin and Shearer (2007)の方法を用いて,福岡県西方沖地震余震域のVp/Vsを直接推定した.今回の解析では、水平方向に5km、鉛直方向に2.5kmの領域(グリッド)内でVp/Vsが一定であるとみなし、断層面に沿って、水平方向(X)・鉛直方向(Z)共に2.5kmずつ離れた場所(グリッドポイント)におけるVp/Vsの値を推定した。データは、2005年3月20日から同年5月31日までの読み取り値(イベント数2164個)で,Hori et al. (2006)による3次元速度構造によって決定された震源位置を求めた.読み取り値は、5点以上の観測点で読み取れている地震のペアのみを使用した。また、ブートストラップ法を用いて、95%信頼区間を推定した。図4に得られた結果を示す.円の大きさがVp/Vs値に比例している.また,外側と内側の円は95%信頼区間を示す.得られた値は1.6-2.0程度を示し,有意な空間変化を示すことが分かる.図5にはAsano and Iwata (2006)の滑り分布と併せて示す.赤い値がVp/Vsの大きい領域を示している.これをみると,浅部にみられる滑りの大きな領域でVp/Vs値が顕著に小さいことが見て取れる.これはアスペリティが破壊強度の大きい領域であったことを示している.

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- なし

(9)平成22年度実施計画の概要

平成22年度は稠密地震観測,GPS観測を継続するとともに,アレイ観測によって断層端の不均質構造のためのデータを収集する.特に,警固断層南西部に存在する不均質構造をより詳細に調べるため,地震計アレイ観測を警固断層周辺において実施する.また,21年度得られたデータ解析を進め,断層周辺不均質構造(散乱体分布)を得る.また,内陸地震発生域での観測を機動的に行い,比較研究のためのデータ蓄積を行う.

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

九州大学大学院 理学研究院 地震火山観測研究センター

他機関との共同研究の有無

無

(11)問い合わせ先

- 部署名等

九州大学大学院 理学研究院 地震火山観測研究センター - 電話

0957-62-6621 - e-mail

webmaster@sevo.kyushu-u.ac.jp - URL