課題番号:2501

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

東海大学

(2)研究課題(または観測項目)名

電磁気学的広帯域先行現象の観測的検証とその発現メカニズムに関する研究

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (3)地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

- (3-1)地震発生先行過程

- ア.観測データによる先行現象の評価

(4)その他関連する建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (3)地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

- (3-1)地震発生先行過程

- イ.先行現象の発生機構の解明

(5)本課題の5か年の到達目標

本課題は地震および火山噴火の短期・直前予測実現のために避けて通れない先行現象の実在性に関する基礎研究と位置づける。研究期間内に電磁気学的な手法(地電流、地磁気観測)を用いた再現性のある先行現象の存在証明と、新たな電磁現象発現メカニズム仮説の実験的検証を目指すものである。

地震予知研究の究極の目的の一つが短期・直前予測の実現である事は明白であり、特に時間精度の向上には、先行現象を活用する以外方法は無い。先行現象を直前予測に役立たせるためにも、その物理的意義を解明するためにも、まず有効な先行現象を抽出し、統計的な検定を経る事がプロセスとして必要であろう。本課題では、DC-ULF帯およびVLF帯の電磁現象について取り扱う。VLF帯の先行現象は、先行現象の発生場所が震央(震源)である可能性も高く、先行現象と発生した地震との対応付けが比較的容易である可能性が高いと考えている。

一方で電磁現象発現メカニズムについては、従来から研究が進んでいる流動電位仮説ではなく、正孔電荷キャリア仮説の実験的検証を行う。正孔電荷キャリア仮説は、電磁現象の発現に際し、岩石・鉱物の変形や加熱だけで対応でき、微小破壊を必要としない。一般に電磁気学的先行現象が認知されない理由が電磁現象発現時の力学的対応現象の欠如であろう。特に微小破壊を仮定するメカニズムは、「微小破壊は微小地震そのもの」という事実に反論できないが、本メカニズムはこの問題を解決する可能性がある.

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21年度においては、DC-ULF帯の電磁気観測点を、これまで先行現象が観測された可能性の高い伊豆諸島(神津島、新島等)に設置および設置準備を行なう。またより高い周波数であるVLF帯の観測装置の設計および作成を実施するとともに、地殻内部での電磁波伝搬に関するシミュレーションソフトウエアの設計を行なう.電磁現象発現メカニズムの解明に関しては、正孔電荷仮説を検証するための基礎的な室内岩石実験を開始する。

平成22年度においては、伊豆諸島の観測点を本格稼動させ、一部観測点ではVLFの観測装置も稼動させる。また観測点周辺の電磁気学的な浅部構造探査を実施する。さらに電磁現象発現メカニズムの解明のための正孔電荷仮説に関連する実験を集中的に実施する。

平成23年度においては、観測を継続するとともに、電磁波の地殻内部伝播に関するソフトウエアを完成させ、稼動させる。電磁現象発現メカニズムの解明のための室内実験の取りまとめを行なう。

平成24年度においては、各種観測を継続するとともに、観測結果の統計的検定作業を開始する。また広帯域電磁波の地殻内部伝播に関する解析結果を取りまとめる。

平成25年度においては、各種観測を継続し、結果をとりまとめ、統計的な検定を実施し、電磁気学的な現象が有意な先行現象と判断できるかについて、一定の結論を出す。

(7)平成21年度成果の概要

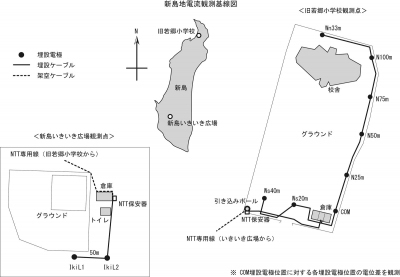

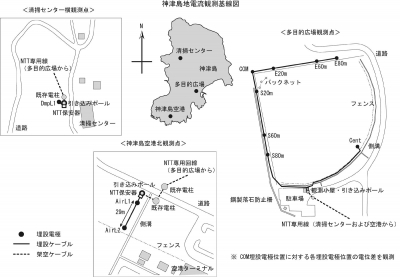

これまでの東海大学を中心とした研究で、地電位差の異常が観測され、統計的にも有意性が示唆された伊豆諸島の神津島、新島に地電位差観測点を再構築した。新島では、平成21年7月に営繕工事を行ない、IP接続によるテレメータシステムを導入した(図1)。神津島では、平成22年2月に営繕工事を行ない、同じくIP接続によるテレメータを開始した(図2)。

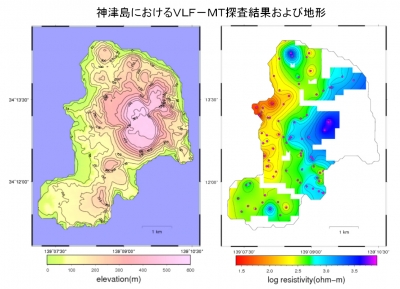

また過去に神津島で観測されたデータについてより詳細な解析を実施し、地震に先行した地電位差異常は、地磁気誘導成分や、市街地からの人工ノイズと明らかに異なった性質を持っていた事が判明した(Orihara et al., 2009)。これらは神津島の電気的構造に大きな異方性が存在している事を示唆しており、その確認のためにVLF-MT探査を実施した(図3)。京都産業大学を中心に研究を行なったVLF帯パルス電磁波観測では、地上と地下との同時観測により、雷等からのノイズを識別する手法を確立し、地下を伝搬してきた電磁波の存在証明に成功した。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- Orihara, Y., Kamogawa, M., Nagao, T. and Uyeda, S., Heterogeneous electrical structure of Kozu-shima volcanic island, Japan, Proc. Japan Acad. Ser. B 85, 476-484, 2009.

(9)平成22年度実施計画の概要

平成22年度は、21年度に新規構築した新島および神津島観測点での観測を継続し、先行的変動の事例収集に努める。また神津島における先行現象の空間分布の理解を進めるために、臨時地電位差観測を島内の複数の地点で実施するほか、電気探査や人工電流源を用いた電流注入実験等を実施し、人工ノイズと先行的電位差変動との識別に関する知見を向上させる。VLF帯のパルス地電流観測については、京都産業大学を中心に研究を実施し、紀伊半島での観測を実施する。

電磁現象発現メカニズム解明については、正孔電荷仮説に関する室内実験を推進し、有限要素法を用いてひずみ変化と正孔の出現についての定量的評価を開始する。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

東海大学 長尾年恭、佐柳敬造、川畑広紀、竹内昭洋、アイダン・オメル、馬塲久紀

他機関との共同研究の有無

有

東京学芸大学(鴨川 仁)、千葉大学(服部克己)、京都産業大学(筒井 稔)、中部大学(井筒 潤)、富山大学(楠本成寿)(11)問い合わせ先

- 部署名等

東海大学海洋研究所地震予知研究センター - 電話

054-334-0411(代表) - e-mail

webmaster@sems-tokaiuniv.jp - URL

新島の新規地電位差観測点

旧若郷小学校といきいき広場間はNTTの専用回線で接続。地電位差観測は1Hzで実施している。

神津島における新規地電位差観測点

清掃センターおよび空港とはNTT専用回線を利用して地電位差を測定。サンプリングは1Hz。

神津島におけるVLF-MT探査の結果

左図は地形。右図が測定された見掛け比抵抗分布。海岸付近の10Ωmから神津島で最も標高の高い天上山では10000Ωmに達する値となった。