課題番号:2910

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

公募研究

(2)研究課題(または観測項目)名

マイクロアスペリティーでの力学現象の解明

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (4)地震発生・火山噴火素過程

- ア.岩石の変形・破壊の物理的・化学的素過程

(4)その他関連する建議の項目

(5)本課題の5か年の到達目標

(本課題は平成21年度公募研究である)

(6)本課題の5か年計画の概要

(平成21年度公募研究計画)

ラマンスペクトルのピーク波数はそこに加わる圧力の影響で、大気圧下での位置からプラス方向にずれることが知られており、これをラマンシフトと呼んでいる。最新のレーザーラマン装置の精度は非常に良く、また石英のラマンシフト量と圧力の関係は詳しく調べられているので、石英表面での点接触変形実験をレーザーラマン装置の中でin situに行えば、微細(10μm以下)スケールの点接触変形部(マイクロアスペリティー)周辺での圧力の不均質性を検討することができるはずである。本研究ではそのような装置を工夫して自作し、マイクロアスペソティー周辺の圧力分布の計測を行う。すなわち、点接触変形部でどのようなこと圧力不均質が生じるのかについての基礎データを収集することが主目的である。プレートスケールのアスペゾティーの破壊も、その源流を遡ればマイクロスケールのアスペリティーでの現象から派生する複雑な現象であるから、その素過程としてのマイクロスケールでの力学現象を徹底的に理解することは、遠回りのように見えるが地震発生場を理解するのに大きな意義があると考える。

(7)平成21年度成果の概要

(1)点接触変形で生じた圧痕周囲の圧力場

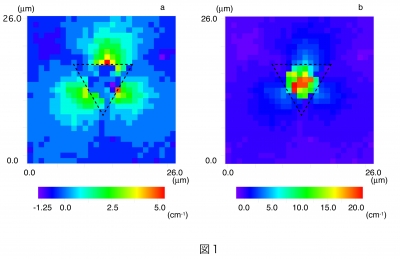

超微小硬度計を利用し、石英試料(c軸に垂直な面)に三角錐圧子(頂角65°)で300mNの荷重を加えて圧痕を作り、圧痕周辺の変形した部分のラマンシフト量を測定した(図1)。その結果、圧痕周辺ではラマンスペクトルの主要ピーク(464 cm-1、206 cm-1など)がスプリットすることがわかった。これは、圧縮だけでなく、引っ張り応力も反映していると考えられる。ラマンシフト量から、非常に狭い部分ではあるが、最大2GPaの圧力(差応力?)が生じていることがわかった。

(2)マイクロアスペリティでのin situ圧力測定

レーザーラマン分光装置の中でマイクロアスペリティーを作り、そこで直接(in situ)ラマンシフトを測定する実験に着手した。両面を精密に研磨した板状試料(石英)の下面に、下から圧子を押しつけ、その部分に上からレーザービームを照射してラマンシフトを測定する方式を採用し治具試作品を製作したが、レーザーラマン分光装置内の作業空間が狭いために、測定部分が限定されるという不具合が生じた。さらなる工夫が必要であることがわかった。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- Kimura, N., S. Nakayama, K. Tsukimura, S. Miwa, A. Okamoto, T. Masuda, 2010, Determination of amphibole fracture strength for quantitative palaeostress analysis using microboudinage structures, J. Struct. Geol., in press.

(9)平成22年度実施計画の概要

(1)圧力in situ測定

レーザーラマン分光装置内で使用する治具の不具合(圧子を設置する部分が不安定、試料固定部に再現性が悪いこと)を解消し、マイクロアスペリティーでの圧力の直接測定を行える体勢を整備する。実際の測定には人工の石英単結晶を使用する。測定にはレーザー光が試料を透過する必要があり、その際に起こるノイズの最小化のために石英試料の適切な厚さや結晶方位異方性についても検討も行う。また、試料表面の研磨法についても検討を行う。これまで行っていたダイヤモンドペースト研磨(約1ミクロン)では不十分と思われ、さらに細粒の研磨液を使用して研磨する必要性を感じている。ラマンシフト測定を行うに際しては、3次元のマッピングを目指す。

(2)エネルギーシステマティックスの確立

いろいろな圧子(三角錐圧子、ビッカース圧子、ヌープ圧子、ヘルツ圧子)を用い、いろいろな荷重(10〜300mNの範囲)で、いろいろな鉱物について点接触変形時の圧痕形成エネルギーと圧痕サイズの関係を検討する。時間的余裕があれば結晶方位異方性があるかどうかも検討する。その際、超微小硬度計の深さ計測時の振動ノイズを抑える方策を講じる。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

静岡大学 理学部 増田俊明

他機関との共同研究の有無

有

名古屋大学 榎並正樹

図1

(7)成果の概要本文中の図1