課題番号:3001

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

(独)防災科学技術研究所

(2)研究課題(または観測項目)名

地殻活動総合モニタリング

(3)最も関連の深い建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (1)地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

- ア.日本列島域

(4)その他関連する建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (1)地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

- イ.地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

- ウ.東海・東南海・南海地域

- (3)地震・火山現象に関するデータベースの構築

- ア.地震・火山現象の基礎データベース

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- ア.アスペリティの実体

- イ.非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

- (3)地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

- (3-1)地震発生先行過程

- ア.観測データによる先行現象の評価

- 3.新たな観測技術の開発

- (3)観測技術の継続的高度化

- ア.地下状態モニタリング技術

- ウ.大深度ボアホールにおける計測技術

(5)本課題の5か年の到達目標

日本列島周辺で発生する地震現象の予測精度を向上させるためには,現在発生している現象を適確に把握し,モデル構築等に有効な観測データを提供することが不可欠である。より詳細な微小地震活動は,全てのモデルの基礎データとなりうるものである。したがって,日本全国で均質なデータを得るための基盤的地震観測施設の整備に努めるとともに,既存の観測施設の維持管理および必要な更新を行う。

加えて,これまでの研究により,深部低周波微動,超低周波地震や相似地震活動など,特徴的な地震現象が確認されている地域や近い将来に大規模な地震発生が懸念されている地域で集中的な観測を行うことにより,より詳細な地殻活動データを得ることを目指す。このようにして収集された種々のデータについて,既知の地殻活動現象の理解促進および未知現象の探求のための準実時間検知システムの新規構築や既存システムの高度化を実施するとともに,システムの安定運用を図る。海域でのプレートの準静的すべり,あるいは間欠的すべりの状態をモニタリングするためのセンサーとして,日本全国を対象とした相似地震検出の準実時間検知システムを構築し,プレートの運動状態の把握に努める。その他,プレート境界や内陸活断層の状態を評価するため,地震波速度や異方性構造,比抵抗構造などの様々な事象の時空間分布を把握するための技術開発を進める。

(6)本課題の5か年計画の概要

本課題は,モニタリングに資するデータの生成とモニタリングシステムの開発・運用に大別される。地殻活動モニタリングの基本となる高精度な地震波形データを均質かつ安定的に得るため,基盤的地震観測網(Hi-netおよびF-net)の配備計画未達成域での整備を進めるとともに,既存観測点の維持管理および必要な設備更新を継続して実施する。収集された基盤的地震観測網のデータを用いた震源位置や発震機構の実時間処理システムの改良を継続し,より正確かつ迅速な情報発信に努める。

深部低周波微動や浅部/深部超低周波地震を始めとする様々なスローイベントに対し,当該イベント発生域での地震・地殻変動観測施設の充実を図るとともに,各種スローイベントの震源パラメタやメカニズム等を高精度に推定するための準リアルタイム・モニタリングシステムを構築するとともに,検知能力の向上等の高度化を目指す。超低周波地震モニタリングについては,従来のGrid-MTやセンブランス解析に加え,観測波形の周波数特性を調査することによって,通常の地震と超低周波地震との識別方法を確立する。また,少数観測点の記録から超低周波地震を検出する手法を開発し,観測点数が十分でなかった時期に遡って,超低周波地震の活動を調査する。加えて,これまでに認識されていない現象を発見するため,様々な周波数帯に対するモニタリングシステムの開発を進める。スロースリップイベント (SSE)に伴う群発地震などの様々な地殻現象を把握するため,SSE発生が予測される地域において機動観測を実施する。

プレート境界域においては,基盤的地震観測網のデータを用いた相似地震モニタリングの対象領域を日本全国に順次拡大するとともに,比較対象とするイベントの拡充を行う。

プレート境界域やひずみ集中帯域など,近い将来に大規模な地震を発生することが懸念されている地域においては,想定震源域における応力状態や構造的特徴の時空間分布把握のため,地震活動度変化,地震波形変化,地殻変動,比抵抗等のモニタリングをするための技術開発を進める。そのために,基盤的地震観測網データに加えて,機動的な稠密地震観測や地殻変動観測,比抵抗探査などの追加観測を必要に応じて実施するとともに,プレート境界や内陸活断層域等で発生する様々な事象を即時的に高精度でモニタリングするため,大深度観測施設を整備することを目指す。基盤的地震観測設備を含め,新たな観測井を建設した際には,速度検層や温度検層,コアサンプリングなどの各種原位置計測を実施し,地質構造や応力状態解明のための基礎データを得る。

(7)平成21年度成果の概要

[基盤的地震観測網の整備・維持管理・更新]

基盤的地震観測網の運用を継続し,様々な地殻活動モニタリングに供するための高精度かつ均質な地震波形データの安定的収集に努めた。また,高感度地震観測点分布の適正化のため,Hi-netの西伊豆観測点を長野県飯田市に移設し,7月よりデータの公開を開始した。文部科学省委託事業である「糸魚川-静岡構造線断層帯における重点的調査観測」において,長野県小谷村と富山県上市町に簡易型の高感度地震観測点をそれぞれ1カ所建設し,12月よりデータの公開を開始した。

[スローイベントモニタリング]

超低周波地震活動モニタリングを継続して行った(図1)。2002年以前のHi-net観測網が十分でない期間について,少数の広帯域地震記録から超低周波地震を検出するための解析法を開発し,十勝沖を対象に試験を行った。その結果,既知イベントから約30 km離れたイベントも本手法で検知可能であること,2イベント間の到達時刻差からその相対的な位置の推定が可能であることを確認した。

西南日本における深部低周波微動や深部超低周波地震について,基盤的地震観測データ等を用いた活動状況モニタリングを継続して行った。本年度は,従来のエンベロープ相関を用いた方法に加え,振幅の空間分布を考慮したハイブリッド法を実装し,カタログの再構築を行った(図2)。

西南日本で繰り返し発生している短期的スロースリップイベントの自動検出システムを開発した。四国で観測された過去データを用いて試験を行った結果,手動で検出した24イベント中19イベントの自動検出に成功した。また,四国中部で繰り返し発生するスロースリップイベントを新たに検出した。

[相似地震モニタリング]

基盤的地震観測データを用いた相似地震モニタリングシステムの安定運用ならびに機能拡充に努めた。Hi-net自動処理システムによるイベント・トリガ情報を受けて相似地震を自動判定・抽出するシステムを構築し,北海道地区を対象に試験を行った。また,システム環境の再構築を進めることにより,処理速度を従来の約20倍に高速化させることに成功した。

[その他のモニタリング技術の開発]

四国西部の深部低周波微動発生域を横断する測線長約80 kmからなる電磁探査を実施し,地殻内に沈み込む海洋プレートからの脱水に伴うと考えられる低比抵抗領域とそれを分断する蛇紋岩ダイアピルが存在することを示した。

レシーバ関数変換波振幅の空間分布から,スラブ内モホ面の変換効率を比較・評価する方法を開発し,紀伊半島内の観測点に適用した。その結果,紀伊半島下に沈み込むスラブ内モホ面での地震波の変換効率が半島の南部と東部で異なることを示した。

伊東市周辺の基盤的地震観測点で得られた雑微動に地震波干渉法解析を適用した結果,平成21年12月に発生した群発地震活動に先行する自己相関関数の乱れの検知に成功した。この乱れは,傾斜変動の始まりにほぼ対応しており,ダイクの貫入による地下構造の変化を反映していると考えられる。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- 浅野陽一, 2009, 日本周辺の超低周波地震活動(2008年11月~2009年4月), 地震予知連絡会会報, 82, 5-6.

- 木村尚紀・関根秀太郎・廣瀬 仁・小原一成, 2009, 西南日本における短期的スロースリップイベント(2008年11月~2009年4月) , 地震予知連絡会会報, 82, 392-397.

- Maeda, T. and K. Obara, 2009, Hypocenter distribution of deep low-frequency tremors in Nankai subduction zone, Japan, Report of the National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, 74, 13-19.

- Maeda, T. and K. Obara, 2009, Spatio-temporal distribution of seismic energy radiation from low-frequency tremor in western Shikoku, Japan, J. Geophys. Res., 114, doi:10.1029/2008JB006043.

- 松村正三, 2009, 地震活動変化から何を読み解くか?-プレート境界地震のアスペリティの特定-, 地震2, 61特集号, S123-S131.

- 松村正三, 2009, 宮城県沖の地震活動パタン変化(その7), 地震予知連絡会会報, 82, 94-95.

- 松村正三, 2009, 東海地域推定固着域の西部における地震活動活性化とスロースリップ分布, 地震予知連絡会会報, 82, 258-261.

- 小原一成, 2009, 西南日本における深部低周波微動活動(2008年11月~2009年4月), 地震予知連絡会会報, 82, 386-391.

- Obara, K., 2009, Inhomogeneous distribution of deep slow earthquake activity along the strike of the subducting Philippine Sea plate, Gondowana Research, 16, 512-526.

- Obara, K. and S. Sekine, 2009, Characteristic activity and migration of episodic tremor and slow-slip events in central Japan, Earth Planets Space, 61, 853-862.

- Wegler, U., H. Nakahara, C. Sens-Schoenfelder, M. Korn, and K. Shiomi, 2009, Sudden drop of seismic velocity after the 2004 Mw 6.6 mid-Niigata earthquake, Japan, observed with Passive Image Interferometry, J. Geophys. Res., 114, B06305, doi 10.1029/2008JB005869.

(9)平成22年度実施計画の概要

平成21年度に引き続き,基盤的地震観測網の安定運用を行うとともに,必要に応じ,観測点の改修や観測点分布の適正化等を進めることにより,高精度な地殻活動モニタリングに耐えうるデータの提供に努める。また,既存の各種モニタリングシステムの安定運用を継続する。超低周波地震モニタリングシステムにおいては,少数の広帯域地震観測点の記録から超低周波地震を検出する手法を確立し,過去に遡って超低周波地震の活動状況を調査する。また,様々な周波数帯に対するモニタリングシステムの検討を進める。相似地震モニタリングシステムにおいては,日本全国を対象とした相似地震自動判定システムを稼動させるとともに,過去データの解析も進め,比較対象とするイベントの拡充を行う。その他,巨大地震想定震源域における応力状態や構造的特徴の軸間分布把握のため,地震活動度変化,地震波形変化,地殻変動,比抵抗等のモニタリング技術の開発を進めるとともに,得られたデータの解釈に努める。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

独立行政法人防災科学技術研究所地震研究部

他機関との共同研究の有無

有

北海道大学 弘前大学 東北大学 東京大学地震研究所 名古屋大学 京都大学 九州大学 鹿児島大学(11)問い合わせ先

- 部署名等

防災科学技術研究所 企画部 広報普及課 - 電話

029-856-1611 - e-mail

toiawase@bosai.go.jp - URL

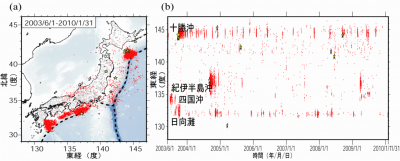

図1 2003年6月から2010年1月までの期間に検出された浅部超低周波地震の(a)震央分布および(b)時空間分布。

期間内に発生したM7以上の地震の震央を黄色星印で示す。2009年度中では,ほぼ定常的な十勝沖の活動のほか,2004年以来約4年ぶりに紀伊半島沖で活動が見られた。

図2 ハイブリッド法により求められた2003年1月~2010年1月までの深部低周波微動(赤)及び深部超低周波地震(青菱形)の時空間分布。

地域によって微動活動の再来間隔が異なることや微動源の移動の様子が明瞭に分かる。また,微動活動には一定のセグメント境界が存在している。