課題番号:3004

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

(独)防災科学技術研究所

(2)研究課題(または観測項目)名

スロースリップイベントの発生サイクルシミュレーション

(3)最も関連の深い建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (2)地震・火山現象に関する予測システムの構築

- (2-1)地震発生予測システム

- ア.地殻活動予測シミュレーションとデータ同化

(4)その他関連する建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (1)地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

- ウ.東海・東南海・南海地域

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- ア.アスペリティの実体

- イ.非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

(5)本課題の5か年の到達目標

これまで観測事例が蓄積されてきているSSEの発生間隔・規模・すべり伝播等を再現できるようなシミュレーションモデルの構築を目指す。これを通してプレート境界面のすべり挙動を支配する要因の理解を深めるとともに、浅部の巨大地震発生域の応力増加過程に及ぼす影響を検討する。

(6)本課題の5か年計画の概要

地震発生サイクルシミュレーションの手法をSSEに応用し、SSE発生サイクルの特徴を再現するモデルを構築する。計画の初期段階では、沈み込み帯を模した単純な平面モデルで、様々な摩擦則、摩擦パラメタ、間隙水圧分布におけるすべり挙動を調査し、観測の特徴を再現するのに適切な摩擦則やパラメタの範囲などを検討する。その後東海・紀伊半島・四国地方のフィリピン海プレート上面の現実的な形状を考慮した3次元モデルを開発し、どのような要因で、SSEの周期・継続時間・すべり伝播など、観測されている特徴が規定されているのかを探る。

これと平行して、短期的SSEと長期的SSEとの相互作用や、SSE発生様式の巨大地震発生サイクルにおける変化、地震発生の直前過程との関連等についても検討し、巨大地震発生に至るプロセスについての示唆を得る。

(7)平成21年度成果の概要

沈み込み帯のプレート境界を模した2次元及び3次元平面断層上に、カットオフ速度を持つ速度状態依存摩擦構成則を与え、SSE発生領域に高間隙水圧を仮定しシミュレーションを行った。主な結果は以下の通りである:

・四国西部・豊後水道で実際に観測されているような、約半年周期の短期的SSE、6-9年周期の長期的SSEのすべり挙動を再現するモデルを構築した。

・地震サイクルの後半になるに従い、これらSSEの繰り返し間隔が徐々に短くなる傾向が見られた。また巨大地震発生後は再び長くなった。

・短期的SSE領域と固着域の境界付近でのすべりが巨大地震発生へと進展した。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

(9)平成22年度実施計画の概要

東海・紀伊半島地域の最新のプレート形状の知見を取り入れた3次元モデルを構築し、この地域で観測されているSSE挙動の再現を目指す。特に、平面モデルでは再現できていないSSEのセグメント化について検討する。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

独立行政法人防災科学技術研究所 地震研究部

他機関との共同研究の有無

有

独立行政法人建築研究所(11)問い合わせ先

- 部署名等

防災科学技術研究所企画部広報普及課 - 電話

029-851-1611 - e-mail

toiawase@bosai.go.jp - URL

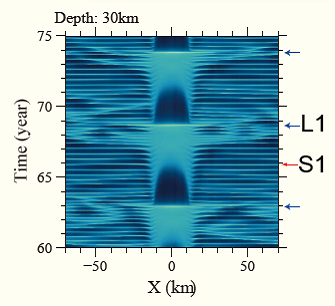

深さ30 kmでのすべり速度の変化(1)

横方向に線状に明るくなっているところがSSE。X=0 km付近で長期的SSEが約6年周期で、その両側で短期的SSEが約半年周期で発生している。

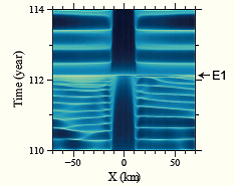

深さ30 kmでのすべり速度の変化(2)

図1と同様だが、巨大地震発生(E1)前後の挙動。