課題番号:3009

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

(独)防災科学技術研究所

(2)研究課題(または観測項目)名

日本列島における地殻・上部マントル構造の解明

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (1)日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

- ウ.広域の地殻構造と地殻流体の分布

(4)その他関連する建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (1)地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

- ア.日本列島域

- イ.地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (1)日本列島及び周辺域の長期・広域の地震・火山現象

- イ.上部マントルとマグマの発生場

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- ウ.ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

(5)本課題の5か年の到達目標

日本列島の全域における詳細な地震学的構造が明らかになるにつれて、沈み込むスラブの形状や海陸プレート境界近傍の構造的特徴と地震発生の仕方には密接な関係があることがわかってきた。また、内陸域においても同様に構造的特徴と地震の起き方に関係がみられる。このような対応関係は、地震発生を支配する応力集中や歪の蓄積、および脆性破壊強度の不均質と媒質の物性の不均質(すなわち地下構造)との間に密接な関係があることを強く示唆している。このような関係の系統的な理解とそれに基づいた地殻変形モデリングに資することを目的として、本課題では、地震波速度構造および減衰構造の解像度向上に加えて温度構造やモホ面の深度分布などを明らかにし、統一的な解釈が可能な地殻および最上部マントルの構造モデルを構築する。

(6)本課題の5か年計画の概要

(7-1)地震波速度構造および減衰構造の解像度向上

現在の地震波速度構造モデルは、水平方向に0.2°、深さ方向に10~30km程度の解像度を持つ。この地震波速度構造モデルについて更に詳細化が可能な領域を検討するとともに、その領域について再解析を行う。減衰構造についても同様の検討とともに、解析手法やアルゴリズムの見直しなどによって、解像度の向上を図る。このようにして、地震波速度や減衰パラメターの三次元空間分布をより高い解像度でイメージングし、内陸活断層や火山の深部構造といったローカルな構造とそれらを取り巻く広域的な構造をともに明らかにする。

(7-2)日本列島全域におけるモホ面形状モデルの作成

基盤的地震観測網で収録された波形データに含まれる変換波や反射波を解析することにより、日本全国を対象としたモホ面形状モデルの構築を進める。モホ面形状モデル構築にあたっては、上記地震波速度構造モデルと連携し、互いの推定精度を高めるための解析方法を検討する。推定された構造モデルによって日本列島を伝播する地震波の再現を試みるとともに、同モデルの妥当性を検証する。

(7-3)地殻熱流量測定と熱構造モデルの構築

日本列島の陸域において空間的に均質かつ高精度な地殻熱流量データの蓄積するために、堆積層の厚い平野部や内陸活断層周辺等、地殻熱流量データが十分でない地域を中心に坑井等の温度検層を実施し、精密な地殻熱流量測定を行う。新たに取得した熱流量データより地殻熱流量分布を求めると共に、地震波速度構造、減衰構造などの地下構造モデルを考慮した、日本列島陸域の詳細な熱構造モデルを構築する。

(7-4)近地地震のエンベロープ解析による散乱および内部減衰パラメターの推定

地震波速度構造トモグラフィーでは検出が困難な短波長不均質構造をイメージングするために、近地地震のエンベロープ解析によって地震波散乱強度の空間分布を推定する。特に、近地地震のエンベロープ形状は、散乱強度のみならず内部減衰の空間分布による影響も受け得ることが指摘されている。この点を考慮した散乱と内部減衰との分離推定法の開発を進めるとともに、実データの解析によって日本列島スケールでの散乱および内部減衰の構造を明らかにする。

(7-5)近地地震解析による地震波変換面および反射面のイメージング

稠密地震観測網による近地地震記録を用いた地下構造のイメージング手法を開発するともに、それによって地震波変換面および反射面などの検出を行う。

(7)平成21年度成果の概要

1.地震波速度構造および減衰構造の解像度向上

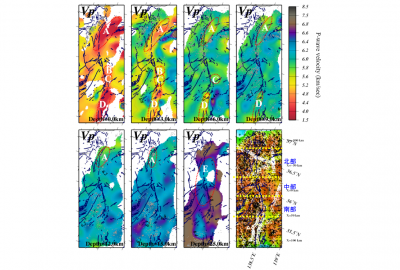

「糸魚川-静岡構造線断層帯における重点的な調査観測」による観測点と既存の観測点の記録による地震波速度構造解析を行い、従来にない高解像度の速度構造モデルを推定することができた(図1)。それによると、大局的には深さ数km~十数kmにおける断層帯に沿った低速度異常域が顕著である。より詳細には低速度異常の程度に地域性が認められ、それらは断層セグメンテーションに関係している可能性がある。下部地殻においては、諏訪湖を中心として南北に広く分布する低速度域がみられ、断層帯北部では断層帯の東側に、南部では西側にそれぞれ位置する。このような低速度域が地殻深部の流体分布に起因するならば、それによる強度の低下を通じてその直上に位置する断層の形成にも影響を及ぼしている可能性がある。

一方、関東地方を対象とするより広域の解析も実施した。速度構造解析においては、最新データを追加した解析を行うとともに、関東地方東部の深さ約40~70 kmに分布する低速度異常域[例えば、Matsubara et al. (2005)]の成因を考察した。この領域は、P波速度(Vp)は7 km/s以下と顕著な低速度異常を示すが、Vp/Vsは1.7以下と比較的小さい。このことから、低速度異常域は蛇紋岩化マントルとは考えづらく、たとえば、太平洋プレートの沈み込みにより巻き込まれたフィリピン海プレート起源の物質が厚く存在し、その中に流体が存在するモデルによって説明が可能である。減衰構造解析においては、「首都直下地震防災・減災特別プロジェクト」によるデータを追加した解析を行った。減衰構造解析は、速度構造解析と比べて推定モデルの解像度が低かったが、同プロジェクトによる観測網整備とデータ蓄積によって、速度構造モデルとの詳細な比較に耐えうる減衰構造モデルを得ることができた。

2.日本列島全域におけるモホ面形状モデルの作成

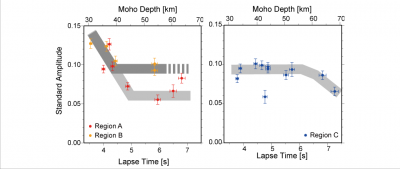

レシーバ関数解析によって、紀伊半島下に沈み込むフィリピン海プレート内のモホ面における変換波振幅の空間分布を調べた(図2)。その結果、紀伊半島東部では、モホ面の深さが55 km程度に達するまで、変換波振幅の大きさは直達P波に対して10%程度でほぼ一定であり、より深部では振幅の低下が見られた。紀伊半島の深さ55~60 kmにおける温度-圧力条件から、この振幅の低下は、海洋地殻を構成する岩石の相転移を反映していると考えられる。一方、紀伊半島中南部の海岸線に近い観測点における変換波振幅は、10%以上の大きな値を示した。このような大振幅は、海洋モホ面近傍に強い異方性媒質に起因する可能性が高い。これとは逆に、紀伊半島西部の海岸線沿いの観測点では、振幅が5~6%程度と小さな値を示した。この地域は、四国海盆の拡大軸であった紀南海山列の深部延長に位置していることから、海洋マントル内の速度異常の存在を反映している可能性がある。

3.地殻熱流量測定と熱構造モデルの構築

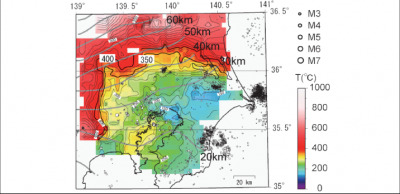

地震学的構造が詳しく調べられている関東地方において、温度検層データに基づいて地殻熱流量の空間分布を推定した。その結果、北緯36度線付近を境に、北側は50 mW/m2以上、南側では30~40 mW/m2と低熱流量であることがわかった。次に、この地殻熱流量をデータとして、一次元熱伝導方程式に基づく温度構造の推定を試みた。具体的には、放射発熱量とその層厚、および熱伝導率を仮定して、それぞれの地点ごとに温度の深さ分布を推定した(図3)。その結果、たとえば深さ30 kmにおける350度の等温線は、フィリピン海プレート上面の深さ40 kmの等深線とほぼ一致することが分かった。これよりも北側はより高温となっており、マントルウェッジの影響が示唆される。一方、南側においては低温となっており、この深さにおいても地震活動が見られることと矛盾しない。このような低温度の領域は、沈み込むフィリピン海プレートそのものや、それによって冷された陸側のプレートを見ているものと考えられる。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- 松原誠・小原一成,2010,地震波速度構造から推定される蛇紋岩化ウェッジマントルの存在,月刊地球,32,136-140.

(9)平成22年度実施計画の概要

平成21年度に引き続き,さまざまな手法によって地殻および最上部マントルの不均質構造を調べる.地震波速度解析においては,「ひずみ集中帯の重点的調査観測・研究」による観測点密度が高い領域を解析し,適切な初期速度構造モデルの選択などによって高解像度のイメージングを目指す.レシーバ関数解析については,平成21年度と同様の解析を四国などの他地域においても実施する.また,近地地震の変換波解析およびエンベロープ解析についても,試験的な解析を通じた手法の開発を進める.

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

防災科学技術研究所 地震研究部,火山防災研究部

他機関との共同研究の有無

無

(11)問い合わせ先

- 部署名等

防災科学技術研究所企画部広報普及課 - 電話

029-851-1611 - e-mail

toiawase@bosai.go.jp - URL

糸魚川-静岡構造線断層帯およびその周辺域におけるP波速度構造

深さ毎のP波速度、および領域図をそれぞれ示す。カラースケールは、P波速度 (km/sec) を表す。領域図中の三角印と黒点は、解析に使用した観測点と震源をそれぞれ表す。A~Dは上部地殻の、Eは下部地殻の低速度異常域を表す。

紀伊半島内観測点におけるレシーバ関数のフィリピン海スラブ内モホ面からの変換波の振幅分布

領域A、BおよびCは、それぞれ紀伊半島西部、中部、東部に相当する。

深さ30 kmにおける推定温度分布

カラースケールは温度を表す。Hori (2006)によるフィリピン海プレート上面の等深線を灰色実線で示す。また、2000年1月~2007年9月の期間内に、深さ27.5~32.5 kmで発生した地震の震源を丸印で併せて示す。震源は気象庁一元化処理震源カタログによる。