課題番号:3011

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

(独)防災科学技術研究所

(2)研究課題(または観測項目)名

プレート境界すべり及び内陸地震活動評価に関する研究

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- イ.非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

(4)その他関連する建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (1)地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

- ア.日本列島域

- イ.地震発生・火山噴火の可能性の高い地域

- ウ.東海・東南海・南海地域

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- ア.アスペリティの実体

- ウ.ひずみ集中帯の成因と内陸地震発生の準備過程

(5)本課題の5か年の到達目標

プレート境界の巨大地震発生領域の周囲では、過渡的・準静的すべりを反映する現象が相次いで発見されている。西南日本のフィリピン海プレート沈み込み境界の固着域深部では、数ヶ月ごとに短期的スロースリップイベント、深部超低周波地震及び深部低周波微動が同期して発生し、活動期には移動現象を伴うほか、時には隣接するセグメントに連動することがある。南海トラフ近傍の付加体内及び襟裳海山付近のプレート境界では浅部超低周波地震が発生し、後者については2003年十勝沖地震による余効すべりとの関連が指摘されている。また、相似地震活動は発生域周辺のプレート間準静的すべりを反映するだけでなく、その周囲の比較的大きな地震の発生前後ですべり速度が変化するなどの地震発生準備過程を反映する場合もある。以上のように、これらの現象はプレート間の結合状態や摩擦特性の空間的違いを反映したプレート間すべりであり、これらの発生源とプレート境界の幾何学的形状との位置関係、地下不均質構造や流体等との関係を明らかにして、これらの現象の発生メカニズムや構成則を解明することを到達目標とする。また、内陸においては特定の震源断層に応力が集中する過程を明らかにするため、活断層の幾何形状を反映する震源分布等の高精度震源決定、及び断層周辺の詳細な地震学的及び電磁気学的構造や応力分布を明らかにし、地殻変動観測とあわせて弾性変形と非弾性変形を分離するなど、応力蓄積の状況を把握することを目標とする。

(6)本課題の5か年計画の概要

(7-1)プレート境界深部すべり現象の解明

短期的スロースリップイベント、深部超低周波地震及び深部低周波微動の発生状況モニタリング結果に基づいて、断層モデルやメカニズム解、震源分布を明らかにするとともに、それらの解析手法の改良・開発に基づいて、より高精度の震源パラメタを得、外的擾乱によるトリガー作用などを考慮して、これらの現象の相互作用及び発生メカニズムを明らかにする。さらに自然地震解析や人工震源探査によって得られるプレート形状、境界面とその周辺の不均質地下構造、または電磁気学的調査等による流体分布等に基づき、空間的相互関係を明らかにする。

(7-2)浅部超低周波地震の解明

浅部超低周波地震のモニタリング結果に基づいて震源分布及び発震機構解を明らかにし、プレート形状や周辺の地下不均質構造、および相似地震解析や地殻変動解析に基づくプレート間すべりモニタリング結果と合わせて、超低周波地震の発生モデルを構築する。

(7-3)相似地震構成則の解明

日本列島全域における相似地震活動モニタリング結果に基づき、プレート間準静的すべりの分布を明らかにするとともに、プレート内で発生する相似地震活動状況を明らかにする。特に、太平洋プレート及びフィリピン海プレートの上面境界に発生する相似地震活動について着目し、プレート形状や進行方向などを考慮して、地域や深さごとに相似地震の構成則を構築する。

(7-4)内陸地震活動の解明と活断層評価

内陸活断層周辺で発生する地震の高精度震源・発震機構解決定、応力テンソルインバーションなどに基づき、自然・人工地震探査や電磁気学的調査等による地下不均質構造に関する情報と合わせて、既知の活断層や伏在する活断層の深部構造などの幾何的特徴の抽出や断層内外の構造を明らかにするとともに、地殻変動観測とあわせて弾性変形と非弾性変形を分離するなど、応力蓄積の状況を把握する。

(7)平成21年度成果の概要

(7-1)プレート境界深部すべり現象の解明

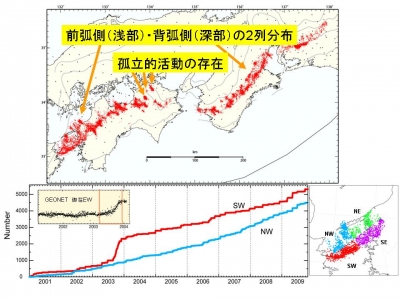

深部低周波微動の検出・微動源決定手法として,エンベロープ形状の相関解析に基づく時間差の測定に加え振幅の空間分布を考慮したハイブリッド法(Maeda and Obara, 2009),及び1時間毎の重心位置を抽出するクラスタリング処理によるカタログ再構築の結果(Obara et al., 2009),微動源分布パターンが更に明瞭になった.特に四国西部や紀伊半島北東部などの地域では,プレート形状に沿った帯状分布の浅部側及び深部側に2列の微動活動集中域が存在することが明らかになった(図1).このうち,浅部側は半年毎に発生する短期的スロースリップイベントを伴うような大規模な微動エピソードの際に活動するのに対して,深部側の活動は定常的であり,短い間隔で小規模な微動が頻繁に発生する.また,豊後水道では2003年後半にMw6.8の長期的スロースリップイベント(Hirose and Obara, 2005)が発生しているが,その期間中に2列分布の浅部側のみで微動が活性化し,その深部側では微動活動は一定レートのまま変化はなかった(図1).さらに,浅部側の微動列は,1996-7年に発生した長期的スロースリップイベントのすべり域(Yagi and Kikuchi, 2003)の北縁部に一致する.以上の観測結果は,深部低周波微動2列分布は短期的スロースリップイベントの発生域を規定し,その下端部は安定すべり域との境界,上端部は長期的スロースリップイベント域との境界を反映するものと考えられる.豊後水道では,2009年の後半から再び長期的スロースリップイベントが発生しているが,微動活動は2010年1月下旬より浅部側で活発化しており,2003年の場合とは若干の違いがある。

2009年の顕著な深部低周波微動・短期的スロースリップイベントとしては5月の紀伊半島,10-11月の四国西部の活動が挙げられる.5月3日から紀伊半島中部で始まった微動活動は北東方向に移動し,5月13日には愛知県側に達した.このような,伊勢湾を越える活動は2006年1月以来2度目であるが,2006年の活動は愛知県側に移ってからもさらに北東方向に移動を続けたのに対し,2009年の活動では知多半島の付け根の位置で停止している.10月にも,5月とほぼ同様の位置から微動活動が開始し北東方向に移動するという類似した現象が発生しているが,10月の活動は伊勢湾を越えていない.両者の活動を比較すると10月の方が移動速度が遅く,スロースリップイベントのすべり破壊伝播速度の違いによってすべり域に影響があることを示している可能性がある.一方,四国西部内陸部で10月29日に始まった微動活動は一旦北東に移動した後再び南西に移動し,発生位置を越えて更に豊後水道まで達した.この活動に伴って発生した短期的スロースリップイベントのすべり時間発展解析を行なった結果,すべり域の移動は微動の移動と極めてよく一致し,またすべり速度が大きくなるところで,微動が特に活発化することが分かった.四国中部では2009年5月及び12月に顕著な微動活動が発生し,その活動に伴う傾斜変動から,それぞれMw5.7, Mw5.9の短期的スロースリップイベントの断層パラメタが推定されている.

豊後水道における微動活動と長期的スロースリップイベントの関係に見られるように,長期的・短期的スロースリップイベントの発生域は互いに棲み分け,プレート境界面上のすべり特性の違いを反映すると考えられる.このすべり特性と地下構造との関連を明らかにするため,2008年12月に東海地域で人工地震探査を行った.探査は,薬量500kgの発破点6点と地震観測点438点からなる4測線で構成されている.浜名湖から北に延びる測線では,深さ30-40kmのフィリピン海プレート最上部からと推定される明瞭な反射波が観測された.反射波の反射効率は,短期的スロースリップイベント・深部低周波微動発生域では,長期的スロースリップイベント域や東海地震想定震源域に比べて大きいことから,反射効率の違いがプレート境界面に発生するすべり現象を規定している可能性がある.短期的スロースリップイベント・深部低周波微動発生域からの顕著な反射波は約1秒差で2つ観測されており,フィリピン海プレート最上部に極端な低速度層の存在を示唆している.

スロースリップイベントや深部低周波微動などのスロー地震発生には,沈み込んだスラブから脱水した流体の存在が関与していることが考えられるため,四国西部を南北に縦断する測線で広帯域MT法探査を実施した.その結果,地下約10kmの深さにスラブ脱水による流体が高濃度に滞留する低比抵抗層が存在し,その層を貫いて鉛直方向に延びる蛇紋岩ダイアピルと考えられる高比抵抗体が存在することを明らかにした.一方,深部低周波微動の発生領域は必ずしも比抵抗値が低くないが,地震波トモグラフィーの結果では顕著な高Vp/Vsとなっていることから,流体が連結せずに孤立的に多数存在する,あるいは蛇紋岩中に取り込まれていることが考えられる.

(7-2)浅部超低周波地震の解明

十勝沖およびその周辺で発生する地震および超低周波地震のセントロイド・モーメントテンソル(CMT)解析を行った.推定された超低周波地震の発震機構解は,低角のものを含む逆断層型が多く,セントロイドの深さは,プレート境界で発生する周囲の地震と同程度かそれよりもやや深く,超低周波地震がプレート境界で発生していると考えても矛盾しないが,解ごとのばらつきは大きく,さらなる検証が必要である.

また,2003年十勝沖地震の発生直後に超低周波地震活動が活発化していたが(Asano et al., 2008),最近までのモニタリングの結果,2007年の後半以降の活動レートはほぼ一定であることが分かった.このような超低周波地震の活動度の時間変化は,プレート境界の固着状態の時間変化に関係している可能性がある.

一方,十勝沖において2000年~2009年の相似地震活動を解析した結果,2003年十勝沖地震後の余効変動は2004年10月には減少し,その後すべり加速が4回発生したが,そのうち2回が中規模地震,他の2回が超低周波地震を伴っていた.このことは,浅部超低周波地震と相似地震がプレート間ゆっくりすべり現象によって発生した可能性を示唆する.

(7-3)相似地震構成則の解明

房総沖で6-7年の周期で繰り返し発生するスロースリップイベント(SSE)に伴う相似地震の活動を比較し,2007年SSEと比べて2002年SSEでは北部で相似地震の発生数が少なく,すべりが小さかったことが推測された.相似地震活動からこの地域のすべり履歴を詳しく調べた結果, 2000年9月に最大すべり量4.9 cm,Mw5.9の小規模なSSEが発生していたことが明らかとなった.

茨城県南西部直下の,太平洋プレートと上盤との境界で発生する相似地震活動から推定されるプレート間すべり速度は,極端に速い傾向にあったが,これらの相似地震活動は,いくつかのサブグループに分かれることが明らかになり,サブグループ毎にすべり速度を推定したところ,ほぼプレート運動モデルから期待される値に近い速度が得られた.

・関東地方で,相似地震解析に使用する地震の規模の下限をM2.0 まで下げて再解析を実施し,神奈川県から東京都で繰返し周期の長い定常型の相似地震が新たに見出された.これらのグループは1923 年関東地震のすべり域の深部延長に位置し,長期的な余効変動が継続している可能性がある.

(7-4)内陸地震活動の解明と活断層評価

日本海東縁のひずみ集中帯で発生した2004年中越地震や2007年中越沖地震は,いずれも余震域が北東南西方向に広がるが,これらの大地震発生前の微小地震活動の震源再決定を行ない,震源分布が北西南東方向に伸び,その方向に節面を有する横ずれ型の発震機構解を有する地震クラスターの存在を明らかにした.この結果は,これらの地域で北西南東走向の横ずれ断層,すなわち構造境界が存在する可能性を示しており,断層セグメントとして捉えることができる.

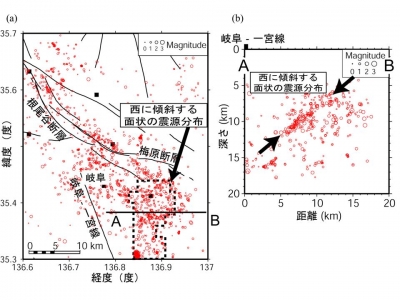

1891年濃尾地震の震源域における最近の地震活動を調べた.砕石発破および自然地震の記録から,この地域を代表する一次元速度構造と観測点補正値を推定し,それらを用いて精度の高い震源決定を行った.その結果,梅原断層と岐阜-一宮線に挟まれた領域において,西に向かって傾斜する面状の震源分布(幅約10km×長さ約15km)が存在し,この面上で発生する地震の多くは逆断層型の発震機構解を持つことが明らかとなった(図2).この活動は,濃尾地震時の逆断層すべりに伴う余震活動を見ている可能性がある.

根尾谷断層系の断層深部及びその周囲の構造を解明するため,根尾谷断層及び梅原断層をほぼ東西に横切る南北2本の測線に沿って人工震源を用いた地下構造探査を実施した.その結果,南測線では上述の面上の震源分布の延長地表付近で,西傾斜・東落ちの逆断層に対応した構造境界と考えられる走時ギャップを検出した.一方,北測線では断層を挟んだ東西で構造が大きく異なり,断層の西側で多数の反射イベントを検出した.これらの領域ではMT法による2次元比抵抗構造探査を実施しており,根尾谷断層の西側には顕著な低比抵抗域が検出され,両者の関連が示唆される.また,温見,根尾谷,梅原断層ともに,断層下の数km以深では, 100Ω・m を下回る低比抵抗の領域が広く分布し,その周辺には低~中低比抵抗域(数100Ωm以下)と高比抵抗域(1000Ωm前後) が分布していることから,断層下の低比抵抗域は,断層活動に伴い形成された断層破砕帯に対応し,断層深部からの流体の分布,移動の場になっている可能性がある.それぞれの断層下の低比抵抗域の構造は若干の違いがあり,過去の活動履歴,現在の地震活動との関連が示唆される.

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- Hirose, H., and K. Obara (2010), Recurrence behavior of short-term slow slip and correlated non-volcanic tremor episodes in western Shikoku, southwest Japan, J. Geophys. Res., doi: 10.1029/2008JB006050, in press. Ito, Y., K. Obara, T. Matsuzawa, and T. Maeda (2009), Very-low-frequency earthquakes as small asperity on plate boundary in transition zone from locked to aseismic slip, J. Geophys. Res., 114, doi: 10.1029/2008JB006036. Ito, Y., Y. Asano, and K. Obara (2009), Very-low-frequency earthquakes indicate a transpressional stress regime in the Nankai accretionary prism, Geophys. Res.Lett., doi:10.1029/2009GL039332. Maeda, T., and K. Obara (2009a), Hypocenter distribution of deep low-frequency tremors in Nankai subduction zone, Japan, Report of the National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention, 74, 13-19. Maeda, T., and K. Obara (2009b), Spatio-temporal distribution of seismic energy radiation from low-frequency tremor in western Shikoku, Japan, J. Geophys. Res., 114, doi:10.1029/2008JB006043. Matsuzawa, T., K. Obara, and T. Maeda (2009), Source duration of deep very-low-frequency earthquakes in western Shikoku, Japan, J. Geophys. Res., 114, doi:10.1029/2008JB006044. Obara, K. (2009), Inhomogeneous distribution of deep slow earthquake activity along the strike of the subducting Philippine Sea plate, Gondowana Research, 16, 512-526. Obara, K. (2010), Phenomenology of deep slow earthquake family in southwest Japan: Spatiotemporal characteristics and segmentation, J. Geophys. Res., doi:10.1029/2008JB006048, in press. Obara, K., and S. Sekine (2009), Characteristic activity and migration of episodic tremor and slow-slip events in central Japan, Earth Planets Space., 61, 853-862. Sekine, S., H. Hirose, and K. Obara, (2010), Short-term slow slip events correlated with non-volcanic tremor episodes in southwest Japan, J. Geophys. Res., doi:10.1029/2008JB006059, in press.

(9)平成22年度実施計画の概要

平成21年度に引き続き、短期的スロースリップイベント、深部超低周波地震、深部低周波微動、浅部超低周波地震の発生状況モニタリング結果に基づき、断層モデルやメカニズム解、震源分布を明らかにするとともに、それらの周囲において長期的スロースリップイベント、相似地震等が発生した場合には、相互作用等についても明らかにし、これらの現象と地下不均質構造との関係についても解析を進める。また、全国的な相似地震活動モニタリング結果に基づき、プレート間準静的すべりの分布を明らかにするとともに、プレート内で発生する相似地震活動状況を明らかにし、地域や深さごとに相似地震構成則の構築を進める。さらに、内陸活断層周辺で発生する地震の高精度震源、発震機構解決定などに基づき、自然、人工地震探査や電磁気学的調査等による地下不均質構造に関する情報と合わせて、既知の活断層や伏在する活断層の深部構造などの幾何的特徴の抽出や断層内外の構造の解明を進める。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

防災科学技術研究所地震研究部

他機関との共同研究の有無

無

(11)問い合わせ先

- 部署名等

防災科学技術研究所企画部広報普及課 - 電話

029-851-1611 - e-mail

toiawase@bosai.go.jp - URL

ハイブリッド法・クラスタリング処理に基づく深部低周波微動分布(上段)と豊後水道域における領域毎微動活動積算頻度分布(下段).

1891年濃尾地震の震源域周辺における(a)震央分布,及び(b)震源の深さ分布.2003年1月から2009年4月までの期間に発生した浅発地震を丸印で示す.丸印の大きさはマグニチュードを表す.(b)図では,(a)図に位置を示すAB鉛直断面から5km以内の震源を示す.黒色破線は,西傾斜の面状震源分布のおおよその広がりを表す.