課題番号:3012

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

(独)防災科学技術研究所

(2)研究課題(または観測項目)名

アジア・太平洋における地震火山観測研究

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- イ.非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

(4)その他関連する建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- ア.アスペリティの実体

- (3)地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

- (3-3)火山噴火過程

- ア.噴火機構の解明とモデル化

- イ.噴火の推移と多様性の把握

(5)本課題の5か年の到達目標

アジア・中南米等の環太平洋沈み込み帯の開発途上国において、観測網整備・運用に関する技術支援が進み、地震・噴火発生過程の解明および監視高度化のための国際共同研究が実施される。

(6)本課題の5か年計画の概要

平成21年度においては、これまでに整備が行われた地震・火山観測網(地震:インドネシア・フィジー・トンガ、火山:エクアドル)のデータをインターネットを用いて収集し、沈み込みに伴う地震の発生機構、超低周波地震等の振動現象、および噴火過程に関する個別研究を実施する。さらに、地震・火山監視の高度化のための観測データの解析手法の開発を行う。

平成22年度においては、収集データを用いた個別研究および監視高度化のための手法開発を引き続き行うとともに、フィリピンにおける地震・火山観測の高度化に関する技術支援を行う。

平成23年度においては、フィリピンの地震・火山観測の高度化を引き続き実施するとともに、開発された地震・火山監視手法をフィリピンの観測データに適用する。さらにエクアドルの地震観測の高度化に関する技術支援を行う。

平成24年度においては、エクアドルの観測データに監視手法を適用するとともに、フィリピンおよびエクアドルの観測データを、インターネットを用いてリアルタイムで収集する。

平成25年においては、インドネシア、フィリピン、エクアドルなどの収集データを用いて、地震・噴火発生過程の解明のため比較研究を実施する。

(7)平成21年度成果の概要

平成21年度においては、概ね計画通りに研究が実施された。以下にその概要を示す。

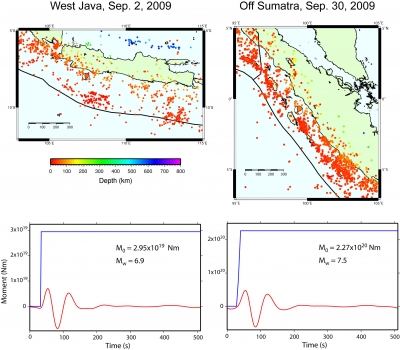

(7.1)インドネシアで発生した地震のメカニズム解析:インドネシア広帯域地震観測網のデータをインターネットを用いて収集し、本年度にインドネシアとその周辺で発生したマグニチュード(M)が概ね5以上の地震についてセントロイドモーメントテンソル(CMT)、震源位置(セントロイド)と震源時間関数を Nakano et al. [2008] の手法を用いて決定した。さらにその情報をホームページ上で公開した(http://www.isn.bosai.go.jp)。本年度インドネシアでは、9月2日にジャワ西部地震(M=6.9)、9月30日にスマトラ沖地震(M=7.5)、10月1日にスマトラ内陸地震(M=6.6)と被害地震が頻発した。ジャワ西部地震とスマトラ沖地震に関してはどちらもプレート内地震であった。これらの地震の震源時間関数から推定された破壊時間(図1)は、前者が2-4秒、後者が12秒と、それぞれの地震のMから推定される経験的な破壊時間(15秒と28秒)に比べて明らかに短い。このことが大きな被害を起こした強震動の発生に関与した可能性がある。

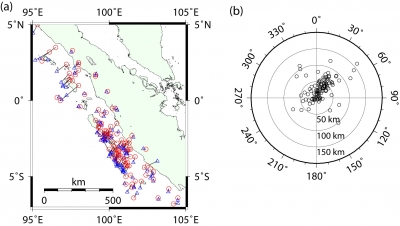

(7.2)インドネシアCMTカタログの作成:インドネシア広帯域地震観測網が稼働し始めた2006年以降のインドネシアとその周辺で発生した地震の再解析を行い、CMTカタログ(InaCMT)を作製した。さらにその中で Global CMT Project(http://www.globalcmt.org)のCMTカタログ(GCMT)と共通する地震について比較を行った。その結果、Mと震源の深さについては統計的に有意な差は見られなかったが、震源の水平位置に系統的な差が見られ、GCMTがInaCMTに比べてより海側に決まっているということが分かった(図2)。米国地質調査所の実体波を用いた震源(PDE)との比較も行った結果、InaCMTとPDEに差はないが、GCMTとPDEには上記と同様の系統的な差が見られることが分かった。この差は、GCMTが用いている観測点配置に起因すると考えられる。インド洋にはGCMTで用いている観測点がほとんどなく、震源位置を決めるうえで海側での制約が少ない。一方InaCMTにおいても海側に観測点はないが、より近地の波形を用いていること、さらにダブルカップルを仮定することで安定してCMTと震源位置を求められるNakano et al. [2008]の手法を用いていることにより、より適切な震源位置を決定できていると考えられる。よって、InaCMTはインドネシアにおける高品質のCMTカタログであり、適切な地震活動の評価や応力場の推定などへの活用が期待できる。

(7.3)2007年スマトラ島双子地震のメカニズム:2007年3月6日にスマトラ断層で双子地震が発生した。一つ目の地震はM=6.4、その2時間後にM=6.3 の地震が起こった。インドネシア広帯域地震観測網の波形データを用いて、この2つの地震を解析した結果、両方とも右横ずれのメカニズムを持ち、Singkarak 湖と呼ばれるプルアパート盆地を挟んで破壊が起こったことが分かった。クーロン応力を用いた考察から、プルアパート盆地を挟んだ断層系においては、盆地周辺に応力の集中が起こり、そこから破壊が始まりやすいことを示した。さらにporoelastic 媒質における流体の拡散と動的破壊に基づき遅れ破壊のメカニズムを考察した。動的破壊では、摩擦構成則にレオロジー効果を導入した。その結果、粘性率に対応するηを変化させることにより遅れ破壊の時間が徐々に延びていくことが分かった(図3)。しかしながら、この双子地震での2時間という遅れ破壊を説明することはできず、今後さらにモデルの検討が必要であることが分かった。

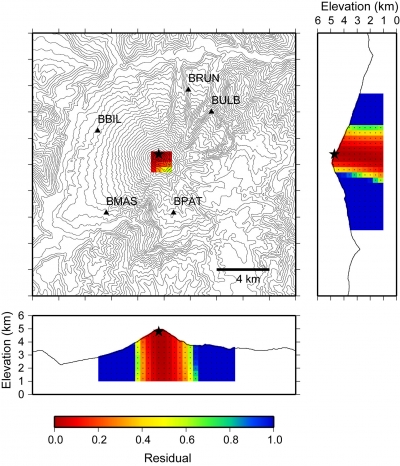

(7.4)高周波振幅を用いた震源決定手法の火山監視への活用:火山活動で発生する低周波地震や微動などの把握することは火山活動を監視する上で重要である。初動を用いた震源決定が困難なこれらの振動現象に対して、Battaglia and Aki [2003]は振幅を用いた震源決定が有効であることを示している。この手法は等方輻射を仮定したS波あるいは表面波の理論振幅を観測値にあてはめ、グリッドサーチにより震源位置を決定する。この手法を微動のように時間的に連続して発生するイベントに対しても適用できるように改良を加え、エクアドルのコトパキシ火山とトゥングラワ火山のそれぞれ5点の地震観測網のデータに適用した。低周波地震・微動・爆発地震といった様々な現象に適用した結果、どの現象に対しても、5-10 Hzの周波数帯およびQ~60 を用いることにより適切な位置に推定できることが分かった(図4)。この結果は、散乱の効果により高周波数ではS波の輻射分布が崩れて等方的な振幅分布になることにより説明できるという解釈を示した。この手法は5点という少ない観測点を用いても震源位置を適切に推定でき、自動化も容易という特徴を持っている。すでにこの手法を自動化し、エクアドルの上記の2つの火山の監視に活用している。

引用文献

Battaglia, J. and K. Aki, 2003, Location of seismic events and eruptive fissures on the Piton de la Fournaise volcano using seismic amplitudes, J. Geophys. Res., 108, 2364, doi:10.1029/2002JB002193.

Nakano, M., H. Kumagai, and H. Inoue, 2008, Waveform inversion in the frequency domain for the simultaneous determination of earthquake source mechanism and moment function, Geophys. J. Int., 173, 1000-1011, doi:10.1111/j.1365-246X.2008.03783.x.

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- Kumagai, H., 2009, Quantification of the sources of volcano-seismic signals, in “Encyclopedia of Complexity and Systems Science”, ed. By W.H.K. Lee, Springer, Berlin, 9899-9932.

- 熊谷博之・中野優,2009,火山性地震の発生過程―定量化に関する最近の成果―,地震, 61,S379-S390.

- Kumagai, H., P. Palacios, T. Maeda, D. Barba Castillo, and M. Nakano, 2009, Seismic tracking of lahars using tremor signals, J. Volcanol. Geotherm. Res., 183, 112-121.

- Nakano, M., H. Kumagai, S. Toda, R. Ando, T. Yamashina, H. Inoue, and Snarjo, 2010, Source model of an earthquake doublet that occurred in a pull-apart basin along the Sumatran fault, Indonesia, Geophys. J. Int., 183, 141-153.

- Kumagai, H., M. Nakano, T. Maeda, H. Yepes, P. Palacios, M. Ruiz, S. Arrais, M. Vaca, I. Molina, and T. Yamashina, 2010, Broadband seismic monitoring of active volcanoes using deterministic and stochastic approaches, J. Geophys. Res., in press.

(9)平成22年度実施計画の概要

平成22年度においては、収集データを用いた個別研究および監視高度化のための手法開発を引き続き行うとともに、フィリピンにおける地震・火山観測の高度化に関する技術支援を行う。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

防災科学技術研究所 地震研究部

他機関との共同研究の有無

有

インドネシア気象気候地球物理庁(ファウジ地震・津波センター長、他30名)フィリピン地震火山研究所(レナト・ソルディム所長、他20名)

エクアドル国立理工科大学地球物理研究所(ウゴ・イェペス所長、他20名)

フィジー鉱物資源局(ラサルサ・ブエティンバウ地震課長、他5名)

トンガ国土調査天然資源省(ケレピ・マフィ地震課長、他5名)

(11)問い合わせ先

- 部署名等

防災科学技術研究所企画部広報普及課 - 電話

029-851-1611 - e-mail

toiawase@bosai.go.jp - URL

図1.2009年9月2日のジャワ西部地震(M=6.9)と同年9月30日のスマトラ沖地震(M=7.5)のメカニズムと震源時間関数。震源時間関数の赤線は波形インバージョンから直接推定された関数、青線がそれを基にステップ状の関数となるという仮定の基に復元した関数。

図2.インドネシア・スマトラ島周辺で発生した地震のInaCMTとGCMTでの震源位置の比較。(a) 赤丸印がInaCMT、青三角印がGCMTによる震央位置。(b) GCMTによる震源位置を基準としたInaCMTの震源位置の距離と方向の分布。

図3.(a) 動的破壊の計算に用いた断層の配置。(b) 断層面におけるすべり速度の時空間分布。(c) 2つ目の地震の断層(Fault 2)におけるすべり速度のηに対する依存性。ηは摩擦構成則に導入したレオロジー効果の粘性率に対応するパラメータ。

図4.エクアドル・トゥングラワ火山で発生した爆発地震の振幅を用いた震源決定における残差分布と最小残差点(星印)。