課題番号:3015

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

(独)防災科学技術研究所

(2)研究課題(または観測項目)名

高速剪断摩擦試験機を用いた断層摩擦の研究

(3)最も関連の深い建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (4)地震発生・火山噴火素過程

- ウ.摩擦・破壊現象の規模依存性

(4)その他関連する建議の項目

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (4)地震発生・火山噴火素過程

- ア.岩石の変形・破壊の物理的・化学的素過程

(5)本課題の5か年の到達目標

地震予測に向けた地震発生の物理モデルの構築には、断層すべりを支配する岩石の破壊・摩擦現象の解明し、さらにそれらの現象を支配する構成則を確立する必要がある。しかし、自然断層内で起こる摩擦現象の理解は,いまだ十分に進んでいるとはいえない。そこで,本研究では、室内実験において,自然地震の発生時に近い条件下で断層すべり再現し、岩石摩擦に関わる断層内素過程の把握を目指す。特に,高速摩擦すべり時の断層の挙動を実験的アプローチにより理解することに重点を置く.

(6)本課題の5か年計画の概要

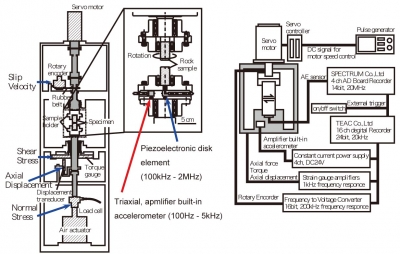

平成19年度より防災科学技術研究所において運用開始したサーボ式高速剪断摩擦試験機を用いて以下の研究を行う。

1) 6桁以上の幅広い速度レンジにおける断層すべりの摩擦特性を明らかにし、準静的な変形から地震すべりに至る断層運動を説明できるモデル構築のための室内実験データを取得する。

2) 地震すべりの際に断層面において生成される地震波動を,実験室環境において測定し,高周波波動生成と断層運動との関係を実験的アプローチにより明らかにする.

(7)平成21年度成果の概要

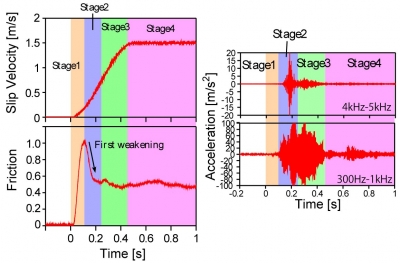

サーボ式高速剪断摩擦試験機をもちいて、摩擦熔融が発生する条件下での一定速度の摩擦すべり実験(法線応力3MPa、すべり速度1.5m/s)を行い、サンプル直下に設置した加速度センサー及びAEセンサーにより、摩擦すべりとともにすべり面において発生する振動の連続測定を行った。摩擦すべりによって発生した振動の振幅を、摩擦強度の変化や巨視的な断層面での現象との対応づけを行い、すべり面で発生する振動の発生モデル構築のためのデータとした。振動は、すべり開始とともに強度が増加していくステージ(Stage 1)では発生せず、ピーク強度を越え強度が急速に低下をはじめたところから発生する。最初の0.1秒間がもっとも大きく、その後、強度弱化率が小さくなるとともに高周波の振動振幅は小さくなる(Stage 2)。摩擦熔融は、さらに0.1s経過したあたりから目視で確認できるようになる。摩擦熔融が開始すると、それまで卓越していた高周波波動の振幅は小さくなるものの、低周波振幅にはあまり変化はない (Stage 3)。さらに時間が進むと、摩擦熔融がすべり面全体に広がり熔融層が厚くなるステージへと移行する(Stage 4)。このように、摩擦熔融の開始により放出される周波数成分に変化が見られたものの、断層面から放出される振動は、摩擦熔融発生前が卓越しており、しかも、強度弱化と関係していることから、この振動の生成には、ガウジ粒子の生成が深くかかわっていることがわかった。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- Fukuyama, E. and Mizoguchi, K., 2010, Constitutive parameters for earthquake rupture dynamics based on high-velocity friction tests with variable sliprate, Int. J. Fracture, 10.1007/s10704-009-9417-5.

- 溝口一生・福山英一・廣瀬丈洋,2009,摩擦溶融時に発生する断層振動の時間変化,日本地震学会講演予稿集,186-P1-72.

(9)平成22年度実施計画の概要

高速摩擦実験によって得られた振動波形データをさらに解析し、振動発生メカニズムの特定を目指す。振動は、断層面全体からランダムに発生しているものの、すべてが同時に発生しているのではなく、場所によって発生時刻や振幅の揺らぎがありそうである。このような振動発生源の性質をモデル化し、実際の地震時に震源から発生しているかもしれない高周波振動の予測へとつなげていくことを目指す。さらに、低速域(<1mm/s)と高速域(>1m/s)の間の中速域では、非常に複雑な振舞いをすることがわかっているが、その領域の一定速度試験のデータをコンパイルし、中速域特有の現象を抽出し、モデル化していくことを目指す。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

地震研究部

他機関との共同研究の有無

無

(11)問い合わせ先

- 部署名等

防災科学技術研究所企画部広報普及課 - 電話

029-851-1611 - e-mail

toiawase@bosai.go.jp - URL

高速剪断摩擦試験装置(左)とデータ収録システム(右)

高速摩擦剪断試験の結果。

モータで入力した断層面でのすべり速度履歴(左上)、剪断応力と法線応力から計算された摩擦係数の時間変化(左下)、すべり方向と平行な成分の加速度波形(右)。加速度波形は、4kHzから5kHzの帯域通過フィルタをかけた波形(右上)および、300Hzから1kHzの帯域通過フィルタをかけた波形(右下)を示している。