課題番号:4001

平成21年度年次報告

(1)実施機関名

(独)海洋研究開発機構

(2)研究課題(または観測項目)名

プレート境界型地震発生サイクルの再現性の向上

(3)最も関連の深い建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (2)地震・火山現象に関する予測システムの構築

- (2-1)地震発生予測システム

- ア.地殻活動予測シミュレーションとデータ同化

(4)その他関連する建議の項目

- 1.地震・火山現象予測のための観測研究の推進

- (1)地震・火山現象のモニタリングシステムの高度化

- ウ.東海・東南海・南海地域

- (2)地震・火山現象に関する予測システムの構築

- (2-1)地震発生予測システム

- イ.地殻活動予測シミュレーションの高度化

- 2.地震・火山現象解明のための観測研究の推進

- (2)地震・火山噴火に至る準備過程

- (2-1)地震準備過程

- ア.アスペリティの実体

- イ.非地震性滑りの時空間変化とアスペリティの相互作用

- (3)地震発生先行・破壊過程と火山噴火過程

- (3-1)地震発生先行過程

- イ.先行現象の発生機構の解明

- 3.新たな観測技術の開発

- (1)海底における観測技術の開発と高度化

- ア.海底地殻変動観測技術

(5)本課題の5か年の到達目標

超巨大地震や連動型地震などで見られる超サイクルを含めた地震発生サイクル中の再来間隔や規模の変化のメカニズムを明らかにして、南海トラフや十勝沖、宮城沖等を対象として発生パターンの再現性の向上を目指す。

(6)本課題の5か年計画の概要

海域に面的に展開した超稠密地震探査・地震観測等を陸域の観測データに加えることにより、巨大地震の発生場の構造及び物性とその変動を明らかにし、数値シミュレーションにより巨大地震発生に関する評価を実施する。

具体的には、地震波、電磁気データ等を用いた各種構造探査を実施し、日本ならびに周辺の精緻な地殻構造を明らかにする。それらと、地震観測・地殻変動観測等によって得られた地球物理的データや物質科学的研究結果を用いて、統合化地殻媒質モデルの構築を行う。また、粘弾性媒質を考慮したモデルでの地殻変動計算を可能にして、観測データとの比較とその再現性向上を目指す。地震発生予測シミュレーションにおいては、粒子フィルター等の最新のデータ同化手法をプレート境界型地震に適用するための基礎研究を行い、計画期間中に二次元断層でのデータ同化手法のプロトタイプを構築する。

(7)平成21年度成果の概要

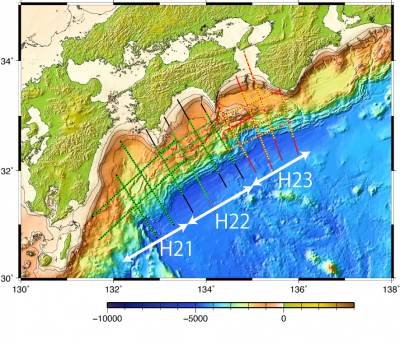

日向灘において160台のOBSを用いて行った地震波速度構造探査(図1)の結果、南海トラフに沈み込む海洋性地殻から九州パラオ海嶺の厚い地殻にかけての構造の明瞭な変化のイメージが得られた。この構造境界は1968年日向灘地震の震源域の西南端と一致しており、南海トラフ沿いの巨大地震の西南端も規定していると考えられる。

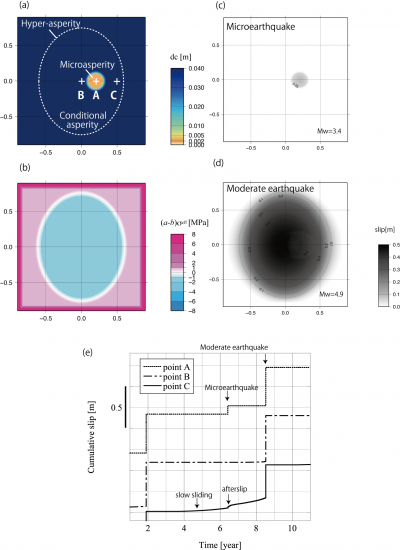

また、プレート境界の3次元形状を考慮した南海トラフ沿いのプレート境界地震発生サイクルシミュレーションで、階層的アスペリティモデルを導入することで、規模に依存した再来間隔の大きな変化が生じることを示した。そして同様のモデルを釜石沖地震に適用することで、M5クラスの固有地震のアスペリティ内部でのM3クラスの地震の発生をモデル化した(図2)。

さらに、データ同化においては、2自由度モデルの地震サイクルシミュレーションで計算した余効すべりの模擬データと様々な摩擦パラメタの計算結果との残差を調べることで、地震後1日毎のデータで摩擦パラメタのa-bが推定できるもののLの推定は難しく、地震を含む1日以内の高解像度データがあってはじめてLが推定できることを示した。

(8)平成21年度の成果に関連の深いもので、平成21年度に公表された主な成果物(論文・報告書等)

- 光井能麻・堀高峰・宮崎真一・平原和朗・金田義之, 2009, 限られた期間のデータを用いたプレート境界面の摩擦パラメタ範囲の拘束, 地震, 61, 149-159.

- Koichiro Obana, Shuichi Kodaira, Yoshiyuki Kaneda, 2009, Seismicity at the Eastern End of the 1944 Tonankai Earthquake Rupture Area, Bulletin of the Seismological Society of America, 99, 1, 110-122.

- Takane Hori, Shin'ichi Miyazaki, Noa Mitsui, 2009, A model of earthquake-generation cycle with scale-dependent frictional property - preliminary results and research plan for a project of evaluation for coming Tokai, Tonankai, and Nankai earthquakes, Journal of Disaster Research, 4, 2, 111-117.

(9)平成22年度実施計画の概要

構造探査については、四国沖での探査結果の解析を行うとともに、紀伊水道沖周辺での探査を行う(図1)。また、地殻変動データと整合する南海トラフ沿いの地震発生サイクルモデルの構築を行う。データ同化については、釜石沖をはじめとして実データへの適用を開始する。

(10)実施機関の参加者氏名または部署等名

地震津波・防災研究プロジェクト

他機関との共同研究の有無

有

東京大学、東北大学、名古屋大学、京都大学、高知大学、防災科学技術研究所(11)問い合わせ先

- 部署名等

経営企画室企画課 - 電話

046-867-9204 - e-mail

egashirat@jamstec.go.jp - URL

構造探査側線とOBSの分布

H21、H22に行った構造探査側線とH23の側線計画

釜石沖地震のモデル

(a) Lの分布、(b) a-bの分布、(c)M~3の地震時すべり分布、(d)M~5地震時のすべり分布、(e)(a)で示した3点でのすべりの時間変化